如果你站在古希腊的一座剧场中,望着周围的廊柱和精美的雕塑,仿佛能听见历史回响在耳边,似乎整个西方文化自那时便根深蒂固。

这种在教科书中十分常见的连贯历史叙述,如今却被一个惊人的观点所颠覆:西方文明其实只有525年的历史。

这听起来像是一场轰动的争论,或者是一场历史学家的玩笑,却的确有人严肃地在主张。

你可能不禁会问,难道我们误解了古希腊和罗马的历史地位?

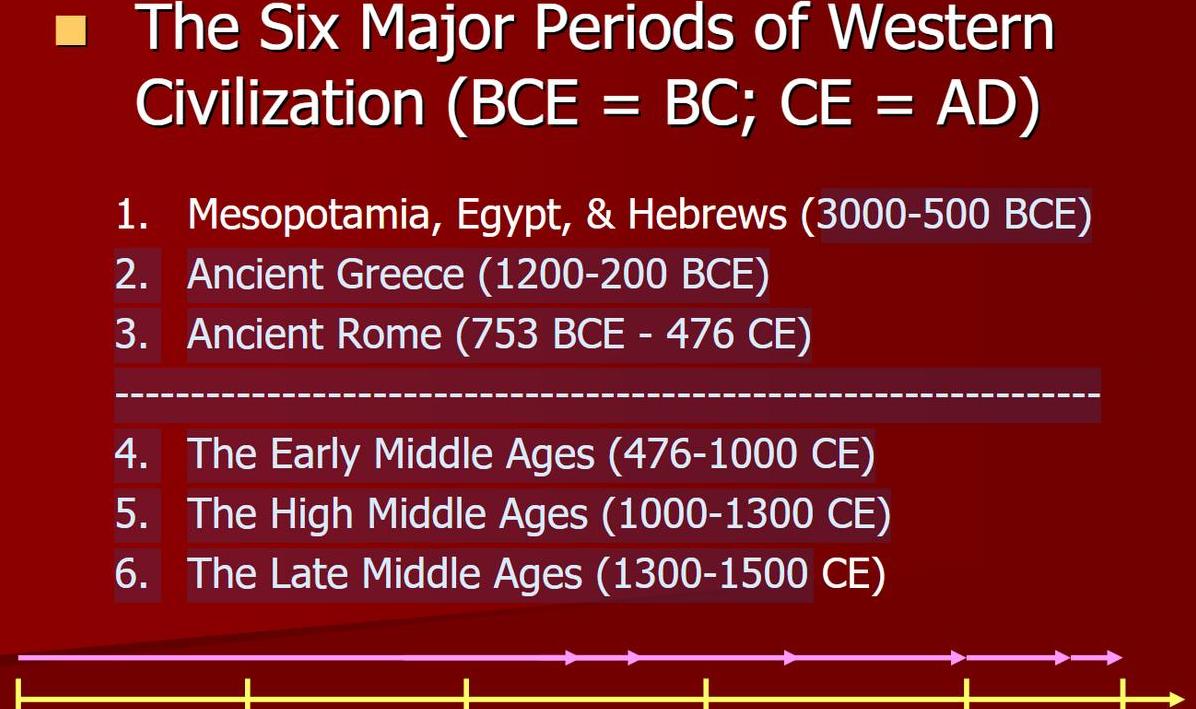

在我们的印象中,西方文明始于古希腊的民主制度、罗马帝国的法律体系,然后延伸至中世纪的基督教统治,再之后是文艺复兴的复苏。

但英国学者尼尔·弗格森认为,这种传统观念仅仅是个框架,真正形成西方文明的基础其实源自15世纪末,也就是哥伦布发现美洲后。

这一时期,欧洲开始疯狂吸收外界的科技和知识,这才催生了我们今天所说的现代西方文明。

他的观点犹如重磅炸弹,引发了对于“西方中心论”的重新思考。

我们常认为古希腊与罗马奠定了西方的精神源头,然而当我们考虑真正的“现代化拼装”是在1490年前后进行时,我们就不得不开始质疑:古希腊和罗马的贡献究竟有多大?

六要素解析:何以成就今日的西方文明弗格森进一步解释西方文明的崛起,提出了一个耐人寻味的观点:六个核心要素——竞争机制、科学革命、财产权与法治、医学与公共卫生、消费社会、工作伦理——在15世纪末开始被逐步装载到西欧的社会体系中,这些要素触发了史无前例的经济与文化变革。

首先是竞争机制。

当时的欧洲诸国彼此之间持续竞争,驱动技术进步和海外拓展。

例如,荷兰等国以其海上冒险来夺取全球市场,而中国在明朝的自我封闭政策下却止步不前。

在科学革命方面,欧洲迎来了知识的大爆发。

尽管许多源自东方的技术早已存在,但西方通过重新整合这些知识,以积极探索和个人理性为核心,从而在科学领域确立了优势地位。

财产权与法治则如同现代化社会的催化剂。

通过立法保障私有财产,激发了社会精英参与商业和制造业的热情。

这些制度设计与东方的重农抑商政策形成鲜明对比,影响深远。

全球化视角下的西方文明起源

虽然弗格森强调了西方内部的成功要素,但他并未完全忽视东方文明的影响。

相反,他承认东方的火药、指南针、造纸术等是西方崛起不可或缺的科技。

关于火药,要不是因为它的传入,西方也许无法迅速改变战争模式。

类似地,指南针帮助航海家更精准地探索未知海域,造纸术与印刷术则极大地提高了知识传播效率。

很多人以1492年哥伦布到达美洲为世界连通的起点,但实际上,在此之前,东方的明朝已拥有强大的航海技术,只是因为各种内部和外部因素未能继续主导世界经济。

这一段被掩盖的全球化前史,正是西方后来崛起的潜在基础。

因此,尽管近代的西方文明在弗格森笔下似乎是一套新的组合,我们仍需要承认,它离不开来自东方的诸多养分。

“文明崩解论”的国际讨论在今日全球化的学术讨论中,类似于“文明崩解论”的观点开始得到关注。

尤其是在世界各地的研究者眼中,传统的西方中心论已经不能完整地呈现出完整的历史画面。

令人意外的是,30%的大英博物馆藏品被认定为“西方文明产物”,剩余70%则来自全球其他地区。

这无疑说明,博物馆的展品不过是西方与其他地区文化交融的见证,而非单方面的发源与演进。

联合国教科文组织更进一步指出,全球70%以上的博物馆展品来非西方社会,但主流学术界讨论的视角却严重倾斜。

这迫使我们不得不挑出矛盾,重新反思:什么是我们应当认可的所谓“文明”,以及在哪些地方,西方的历史叙事偷换了变量。

结尾的时候,让我们回到那个古老的剧场再想一想:或许文化和历史就如同这座剧场一样,它的搭建不仅依赖于四周的宏伟装饰,更仰赖于每一个通向外部世界的开放窗口。

不论是525年还是4000年,西方文明的历史或许远不如它的对外开放性来得重要。

也许正因为有了各文化之间的互学互鉴,才有了我们现在欣赏到的这一切。

面对这样的思考,不妨试着把眼光投向更广阔的视野,从而获得更多理解与包容。