在阅读此文前,麻烦您点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,给您带来不一样的参与感,感谢您的支持,小编将每日为您带来精彩内容,希望您不要错过哦~

文| 老杨编辑| 老杨

文| 老杨编辑| 老杨

姚晨监制的电影《生息之地》在柏林电影节上斩获银熊奖最佳导演奖,本该是件值得庆祝的事。

可谁曾想,这个消息传回国内后却引发了一场热议。

网友们纷纷翻出姚晨过去的争议言论,质疑电影是否存在"苦难叙事"、"迎合西方"等问题。

这场争论让人不禁疑惑:一部电影的艺术价值真的能被创作者的过往所定义吗?

从农村题材到国际舞台

从农村题材到国际舞台《生息之地》以90年代农村为背景,通过一个12岁女孩的视角展现了当时的乡村生活。

导演霍建凭借出色的镜头语言和叙事手法,将观众带入了一个充满生机与矛盾的世界。

影片中既有孩子们天真烂漫的笑脸,也有大人们为生计奔波的辛酸。

这部电影能在柏林电影节上脱颖而出,一定程度上说明了它的艺术水准。

就在国内观众还没来得及欣赏这部作品时,网上已经炸开了锅。

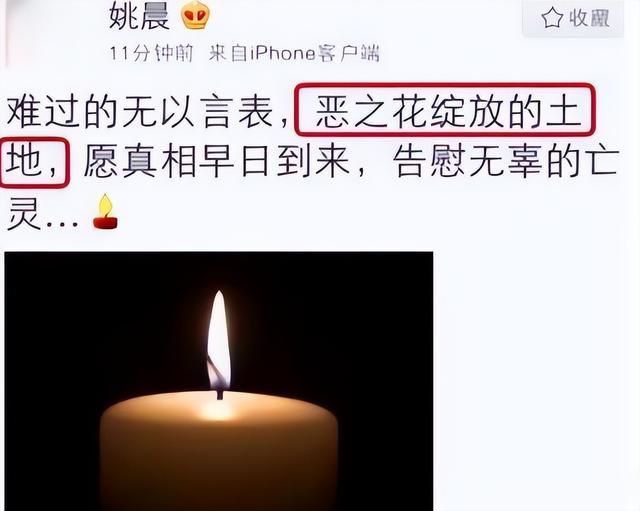

有人翻出姚晨2014年在微博上发表的一条关于昆明恐怖袭击事件的言论,认为她当时的表述有问题。

说实话,我也看了那条微博,确实觉得措辞有些不妥。

但是,这能否成为否定一部电影艺术价值的理由呢?

我觉得还是要打个问号的。

艺术与争议:一道难解的方程

艺术与争议:一道难解的方程姚晨作为公众人物,她的一言一行确实会受到更多关注和scrutiny。

但是,我们是否应该把创作者的个人言行与作品完全划等号呢?

有人说,艺术创作应该与创作者的个人立场分开来看。

可是,当一个人的某些言论引发了巨大争议时,公众很难完全撇开这些因素去评判他们的作品。

我倒是觉得,与其纠结于过去的争议,不如把注意力放在作品本身。

《生息之地》究竟讲述了一个怎样的故事?

它是如何呈现90年代农村生活的?

这些才是我们应该关注的重点。

国际电影节:荣耀还是争议?

国际电影节:荣耀还是争议?说到底,《生息之地》获奖引发的争议,也反映出了一个更大的问题:中国电影参与国际电影节是福是祸?

有人认为,在国际舞台上获得认可是件值得骄傲的事。

这不仅是对中国电影人才的肯定,也是向世界展示中国文化的好机会。

可另一方面,也有不少声音质疑这些获奖作品是否存在"迎合西方"的倾向。

坦白说,这种担忧不是没有道理。

毕竟,不同文化背景下的审美标准确实存在差异。

但是,我们是不是也应该相信中国电影人的专业素养呢?

或许,他们只是在用自己的方式讲述中国故事罢了。

公众人物的言行:影响几何?

公众人物的言行:影响几何?回到姚晨的例子,这件事也让我们不得不思考:公众人物的言行到底会对其作品产生多大影响?

一方面,我们希望艺术创作能够纯粹一些,不被外界因素干扰。

但另一方面,当一个人的某些言论引发了巨大争议时,公众很难完全撇开这些因素去评判他们的作品。

我觉得吧,最关键的还是要回归到作品本身。

如果一部电影真的很优秀,那么它的价值就不应该被创作者的过往所完全否定。

当然,这并不意味着公众人物就可以肆无忌惮地发表不当言论。

他们还是要对自己的言行负责的。

电影的意义:超越争议看本质

电影的意义:超越争议看本质说了这么多,我觉得最重要的还是要回到电影本身。

《生息之地》究竟是一部怎样的作品?

它是否真的能够打动观众,引发共鸣?这些才是我们应该关注的重点。

与其纠结于过去的争议,不如静下心来好好欣赏这部作品。

毕竟,一部好电影的意义,应该远远超越这些外在的纷争。

它能让我们看到不同的人生,体验不同的情感,这才是电影的魅力所在。

总的来说,《生息之地》引发的这场讨论,让我们看到了艺术创作、公众人物言行、国际认可等多个话题之间的复杂关系。

这些问题或许没有标准答案,但值得我们每个人去思考。你觉得呢?

最后,欢迎各位看官发表不同看法或提出建议。您的关注和点赞是我们前进的动力,也是最好的鼓励。在评论区自由留言,分享想法和观点。期待与您共同探讨,一起进步。

图片来源于网络,如侵权请联系删除