站在星海广场的百年城雕前,咸涩的海风裹挟着游客的欢笑掠过耳畔。 这座青铜铸就的足迹雕塑,曾见证大连“北方香港”的辉煌岁月。 如今斑驳的铜锈却像无声的注脚,诉说着城市发展的曲折历程。

二十年前的大连,GDP常年稳居全国前十。 2003年大连港货物吞吐量突破1.2亿吨,集装箱量达167万标箱。 彼时的星海湾畔,达沃斯论坛永久会址的蓝图正在绘制。 谁能想到二十年后,这座城市会被青岛甩开2000亿GDP差距?

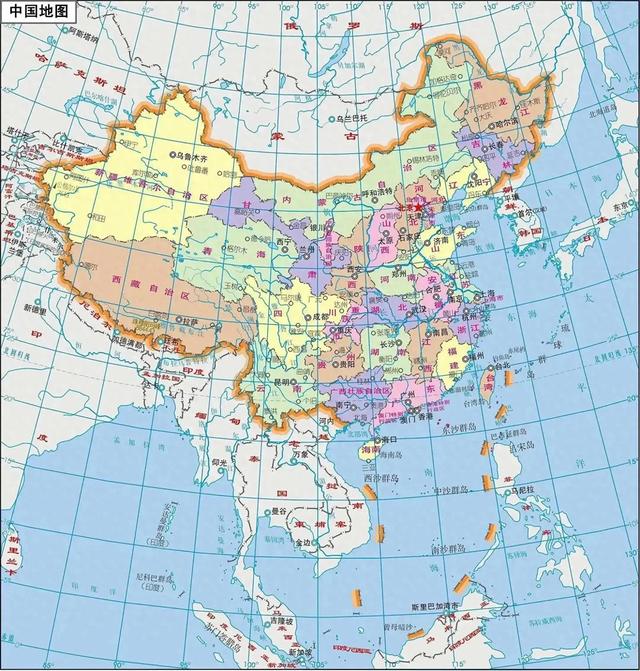

历史荣光与转型阵痛1899年沙俄工程师在青泥洼测绘的图纸,奠定了大连“东方巴黎”的雏形。 日本殖民时期修建的电气化铁路,让这里成为东北亚首个实现城际轨道交通的城市。 1994年大连经济技术开发区挂牌时,深圳还在摸索特区建设经验。

重工业曾是这座城市最坚实的铠甲。 大船重工造出中国首艘万吨轮,瓦轴集团供应全国70%的铁路轴承。 2010年石化产业贡献全市38%的工业产值,这个数字在2024年仍维持在29%。

时代的浪潮来得猝不及防。 当杭州诞生首个“双十一”购物节时,大连商场还在靠周年庆促销。 2022年大连数字经济核心产业增加值仅占GDP的4.3%,不及杭州三分之一。

产业结构的老化与失衡走进大连湾畔的某石化企业,控制室里泛黄的操作手册写着2005年版。 厂区门口公告栏贴着“数字化转型培训通知”,落款日期是三年前。 这种场景在传统工业企业中并不鲜见。

新兴产业的发展像场艰难的接力赛。 2016年规划的高新园区,至今没有诞生独角兽企业。 隔壁的沈阳却跑出了东软集团这样的医疗AI领军者。 2024年大连R&D经费投入强度2.1%,低于全国平均水平。

港口的优势正在被时代稀释。 青岛港自动化码头单桥吊效率达到每小时60自然箱,大连港还在35箱徘徊。 更致命的是,东北腹地经大连港的货物占比从2010年的68%跌至2024年的41%。

人才流失的恶性循环东北财经大学的应届生招聘会上,某本地企业HR守了三天只收到7份简历。 “月薪6000招不到程序员,但深圳企业开1万5就能带走整个寝室。” 这种场景每年六月都在重复上演。

数据揭示着残酷的现实。 近五年大连户籍人口减少42万,其中25-35岁群体占比63%。 对比鲜明的是,深圳同期引进的东北人才中,大连籍占27%。 人才市场出现诡异的“二八现象”:80%岗位来自传统行业,却只能吸引20%的求职者。

高端人才的断档尤为明显。 2024年大连新增高层次人才数量,不到苏州的六分之一。 某新材料企业总工程师坦言:“我们要去西安招博士生,本地高校留不住人。”

2017年挂牌的辽宁自贸区大连片区,曾被视为转型关键棋。 七年过去,片区注册企业1.8万家,但高新技术企业不足300家。 对比上海临港新片区同期培育出12家科创板上市公司,差距立现。

轨道交通建设折射出发展思路的犹疑。 2003年规划的地铁网络,直到2024年才完成三期建设。 同期成都已开通13条线路,里程数是大连的4倍。 基建滞后的代价,是每天早晚高峰绵延数公里的车流。

环境治理的困局更显尴尬。 2024年大连空气质量优良天数比青岛少18天,近岸海域优良水质比例下降至79%。 某环保组织负责人苦笑:“重化工围城的局面不改变,蓝天白云只能是旅游宣传照。”

在冰山慧谷智慧产业园,老厂房改造的创业基地正在孕育新希望。 95后创客开发的海洋监测无人机,已拿到渤海湾多个订单。 “大连有最好的船舶工程师,这就是我们的底气。”

大连理工大学洁净能源实验室里,钠离子电池研发取得突破。 这项技术可能改变新能源产业格局,相关专利估值超5亿元。 高校与企业的“联姻”,正在打破产学研转化的坚冰。

2024年大连实际使用外资增长94.2%,其中70%投向高端制造业。 某德企高管透露选择大连的原因:“这里产业工人素质,仍是中国顶尖水平。” 重工业积淀的工匠精神,或许正是转型最珍贵的火种。

站在莲花山观景台俯瞰全城,老厂房的烟囱与新建的玻璃幕墙交织成奇异图景。 这座城市的命运转折,恰似潮起潮落的渤海湾。 当新一轮东北振兴号角吹响,大连需要的不仅是重拾荣光的勇气,更是打破路径依赖的智慧。

海风依旧,浪涛声声。 百年港城的复兴故事,或许正翻开新的篇章。