公益是什么?它是人们通过善意和行动去帮助弱势群体的一种行为。

无论金额大小、形式如何,只要出发点是真心为社会做贡献,它便值得肯定。

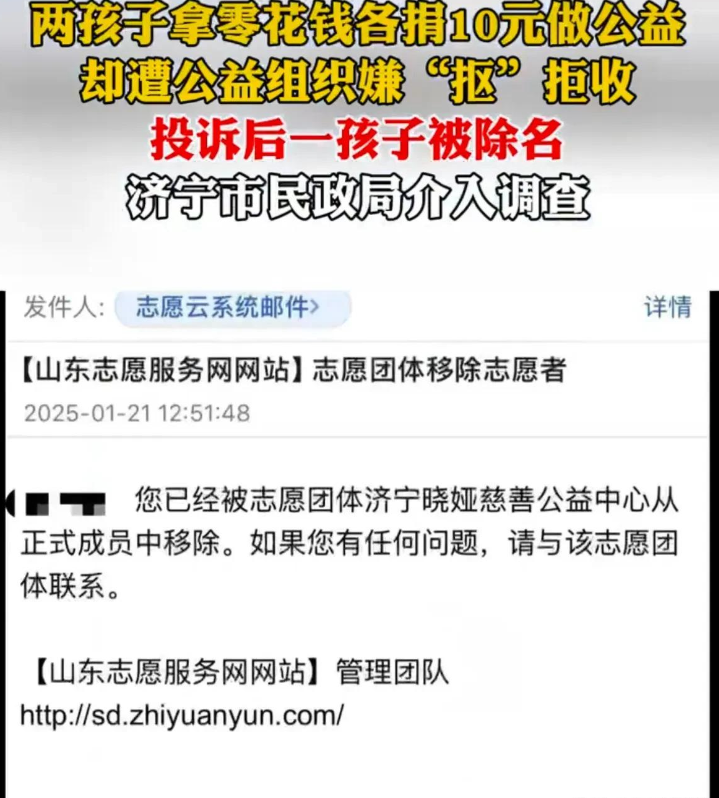

然而,近日的一起事件却让人对某些公益行为心生质疑:仅仅因为两个孩子各自捐了10元零花钱,一家公益组织不仅拒绝接收,还将孩子“除名”,其行为让人不禁感叹,爱心什么时候成了一种“有价”的商品?

为了培养两个孩子的爱心,家长早早便鼓励他们参与公益活动。

这次,看到群里号召为孤寡老人送温暖,孩子们主动用自己劳动攒下来的零花钱,每人捐了10元。虽然金额不多,但这背后藏着孩子们对于公益的朴素理解和发自内心的真诚。

然而,这份稚嫩的爱心却被公益组织以“抠门”之名拒绝接受,理由是“团体决定10元以下的捐款不再收”。

这样的冷漠回复不仅让家长愤怒,更让人对这家公益组织的道德底线产生疑问。

随后,家长投诉到民政局,虽然对方当面道歉,但没过多久组织却“化歉为怨”,直接将两个孩子的会员资格“除名”。

这波略显情绪化的做法,简直是让公众对公益二字的意义再一次失望。

这件事之所以引发广泛讨论,是因为它戳中了公益行业近年来浮现的问题:”公益活动原本应以善意为核心,如今却开始逐渐被金钱数字所绑架。“捐款金额成了衡量爱心的标准,甚至变成一些组织安身立命的根基,这本身就是对公益精神的背离。

从事件细节来看,公益组织的群主陈某之所以拒收10元的捐款,很大程度是因为担心“低金额”让群体活动显得“不够体面”。

所谓“10元一个人都说抠门”的回应,暴露了某些公益者早已脱离了公益的初心,在公众目光下更倾向于追求一场“爱心秀”。

2. 数字绑架善意,“除名”背后的冲突值得反思家长的第二次投诉曝光了公益群管理者处理问题的态度:表面致歉敷衍公众,实际通过“除名”行为表达抗议。

这样的处理显得幼稚且有些报复意味。

试问,两个孩子到底做错了什么?他们的“被除名”更像是一记“反击”,却使公益组织本身陷入名誉危机。

实际上,公益的成功与否并不在于捐款数字是否足够高,而在于是否能真正接纳每一位参与者的爱心。

撇去善意,以“除名”划分阵营,恰恰反映了部分公益团队内在的不成熟。

3. 对小额捐款的不屑,可能毁掉公众对公益的信任10元或1000元,背后代表的其实是同一份爱心。

爱心是否足够诚挚,从来不会被捐款数值定义。

尤其是对于两个孩子来说,这10元零花钱是他们用劳动换来的,意义远超于其金钱本身。

而当“10元被拒收”的细节经由媒体发酵,像这样的公益行为与机构,实际上正在失去一个更为重要的东西——公众的信任。

试想,当善意以这样的方式被清退和冷待,还有多少人愿意无条件去相信公益?

公益的出路:不要让“门槛”抹杀爱心回归初心:公益的意义在于善意,而非钱意公益的初心,从来不是追求金钱惠及的总量,而是连接人与人之间的善意,赋予社会更多温情。

而这种善意,原本可以来自一分、一角、一块钱。

缺乏对微小善意的尊重,就等同于为爱心设下了高墙,拦住那些真正需要从点滴做起的普通人。

关注行为:重新重视捐助者的动机像孩子捐款10元这样的小行为,不只是简简单单的捐款动作,更代表着培养善意、传播正能量的过程。

公益组织应该善于发现这样的潜在价值,并用耐心与鼓励去回应每一份微小贡献。