北宋初年,雁门关外的风沙裹着刀光剑影。太平兴国七年(982年),北汉降将杨业牵着战马踏入大宋疆土时,绝不会想到自己会成为后世戏文里的“杨老令公”。那是个“天子守国门”的时代,辽国的铁骑常在边境游荡,汴京城里的文臣却已开始琢磨“杯酒释兵权”的升级版——重文抑武成了朝堂心照不宣的规矩。民间流传着“杨家枪,辽人慌”的谚语,可翻开《宋史》,杨业的名字只占了薄薄三页纸。当说书人把七郎八虎的故事讲得唾沫横飞时,真实的杨家将却在史书夹缝中沉默——三代人守着同一道关隘,最后竟落得“军史堂的竹简生了霉,云州营的战马换了鞍”。难道精忠报国的将门世家,终究敌不过朝堂上的一支朱笔?

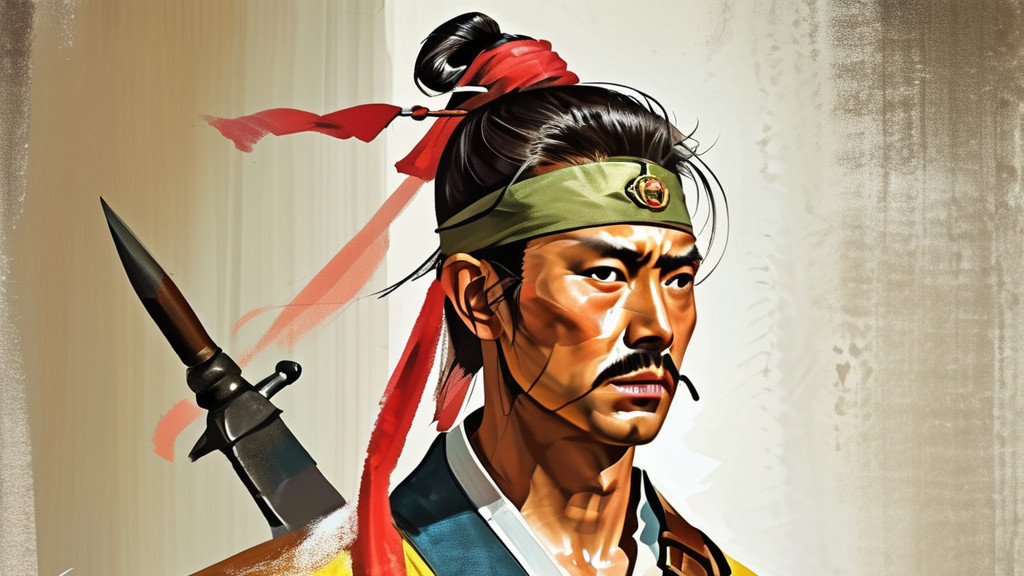

太平兴国七年的雁门关,北风卷着黄沙砸在城墙垛口上。刚归顺大宋的杨业眯着眼眺望北方,辽军的炊烟在三十里外清晰可见。这位曾经的北汉将领摸了摸腰间佩刀——刀柄上还刻着契丹文,那是去年缴获的战利品。守关三年,他创下个规矩:每打退一波辽军,就在关墙刻道痕。到雍熙北伐前,青砖上已嵌着七十九道刀印。

那场改变命运的北伐来得猝不及防。三十八岁的杨业带着三千轻骑出关,马蹄声惊飞了栖在烽火台上的苍鹰。探马三次回报“前方山谷寂静”,他攥着地图的手却沁出汗——太安静了,连只野兔都没有。护军王洗马斜眼冷笑:“杨将军莫不是怕了?”这话激得帐中将领纷纷请战。当夜军报送到潘美案头,主帅朱笔一挥:“即刻进军。”

陈家谷的伏击战惨烈得让辽史官都不忍详述。杨业的长枪折了三根,最后抢过辽兵的马刀继续拼杀。被俘时,他左肩还插着半截断箭。辽圣宗亲自劝降的宴席摆了三天,杨业愣是水米未进。第七天清晨,狱卒发现他面朝南方端坐而逝,地上用血写着“雁门”二字。

消息传到汴京那日,杨延昭正在校场练箭。十四岁的少年突然挽开三石强弓,箭矢穿透箭靶钉进柳树,惊落满树蝉鸣。十九年后,他站在父亲刻满刀痕的关墙上,接过云州都部署的印信。辽使来访时特意要看“杨无敌之子”的本事,他张弓射穿铜镜,箭杆上刻着“还我幽云”。

云州二十年,杨延昭琢磨出套特别的治军方子。每月十五开放军营,百姓能来看将士操练;缴获的牛羊分给牧民,换来边境三十年太平。最绝的是他改良的连环甲,用皮绳替代铁钉,轻便又防箭。直到靖康年间,开封府的武库里还存着三百副这种铠甲。

杨文广接过大旗时,大宋的疆土已缩水三成。皇祐元年的广西密林里,三十岁的他将祖父的兵法写在芭蕉叶上:“逢林莫入,遇水先探”。狄青看着这个背地图比背家谱还熟的年轻人,恍惚见到当年雁门关上的杨业。后来杨文广在泾原路推广“三更巡营”——子时查岗、丑时验械、寅时点兵,逼得西夏探子哀嚎:“杨家军不睡觉的么?”

崇宁元年的军改令撕碎了边境最后的体面。七十岁的赵教头抱着“云州营”的花名册老泪纵横,他祖父是杨延昭的亲兵,父亲跟过杨文广。当传令兵来收缴营旗时,老头一把火点了仓库,跳进火海前嘶吼:“杨家军旗不能落地!”

历史总是爱开玩笑。当金兵攻破汴京时,城头稀稀拉拉的箭雨,竟不如戏台上穆桂英射出的烟花热闹。真实的杨家将没有天门阵可破,没有降龙木可用,有的只是三代人守着同一道关隘的执拗——杨业在雁门关刻下七十九道刀痕,杨延昭的箭矢穿透辽使的铜镜,杨文广至死攥着未写完的《幽燕攻略》。

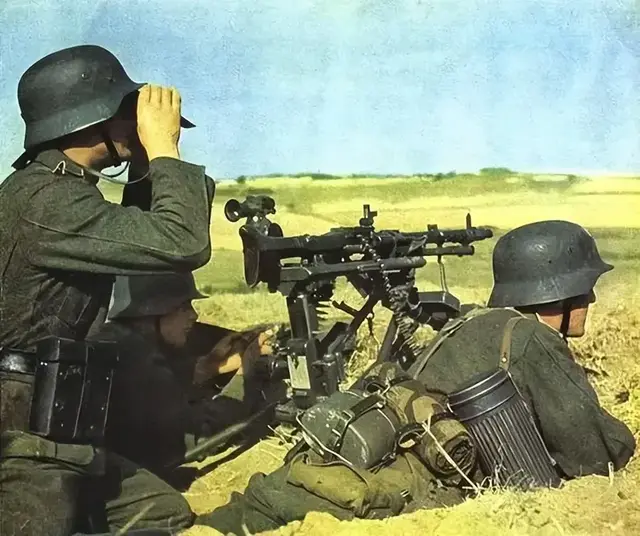

这出将门悲歌,唱尽了北宋军事的荒诞:一边是边境将士“铠甲生虮虱”,一边是汴梁文人“谈笑净胡沙”。当蔡京把“保甲法”的算盘打得噼啪响时,云州营的战马正在官道上啃着枯草;当童贯捧着《千里江山图》邀功时,杨文广的“军史堂”早已结满蛛网。

民间传说给杨家将披上神话外衣,或许正是对这段历史最温柔的报复——既然现实容不下忠骨,便让他们在戏文里永远鲜衣怒马。如今雁门关遗址的残阳下,游客仍能摸到城墙深处的刀刻痕,那深浅不一的沟壑里,藏着的何止是一个家族的命运,更是一个王朝自断臂膀的叹息。正如杨文广临终所言:“生是大宋的人,死是大宋的鬼”,这份倔强,终究成了历史洪流中最悲壮的注脚。