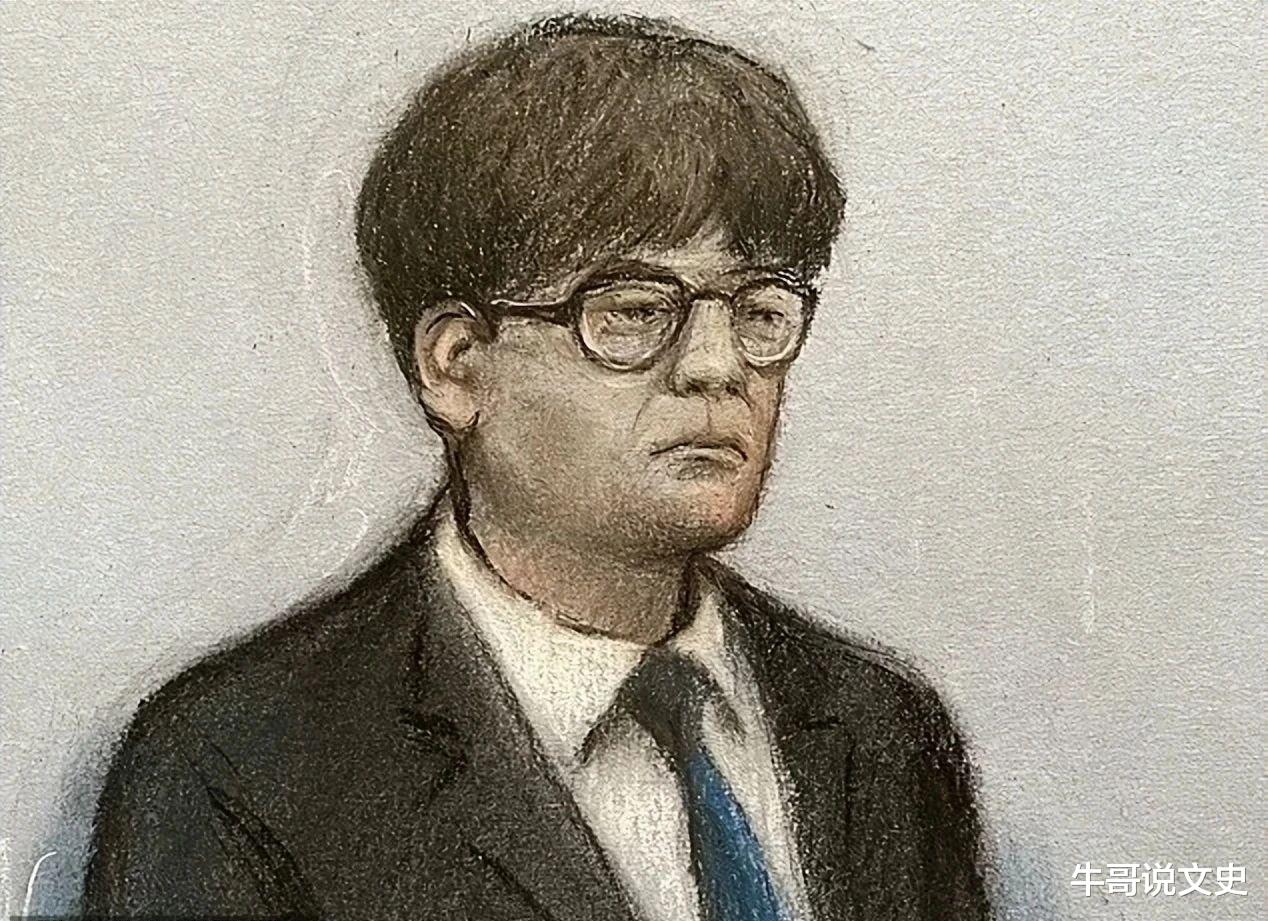

伦敦刑事法庭的冷光灯下,27岁的邹震濠(音译)低头整理西装袖口,嘴角突然扬起一抹难以察觉的笑意。这一幕被旁听席上的记者捕捉到时,法庭内的空气仿佛凝固——这位被控性侵10名女性、面临35项罪名指控的中国博士生,在检方追问犯罪细节时,竟露出近乎挑衅的表情。这抹笑容像一把锋利的手术刀,剖开了跨国司法迷雾下的人性深渊,也让公众视线再次聚焦于海外留学生群体中暗涌的安全危机。

跨越四年的暗影

2017年秋天,邹震濠带着工程学梦想踏上英伦土地。伦敦大学学院的录取通知书曾是他家乡小城的荣耀谈资,谁也没想到六年后,这个名字会与“连环性侵”的骇人标签捆绑。据检方披露,从2019年搬至伦敦攻读硕士开始,邹某的犯罪行为如同藤蔓般隐秘生长。他利用学术社交活动、租房平台甚至街头搭讪,锁定独居女性或初到英国的留学生,通过制造“临时独处空间”实施侵害。

最令人胆寒的是其犯罪手法的“进化”。早期案件中,受害者多为醉酒状态下被侵犯,但2022年后的指控显示,邹某开始使用隐藏摄像头拍摄性侵过程,并以此作为威胁工具。当警方在其电子设备中查获超过500段私密影像时,连经验丰富的探员都感到震惊:“这不是冲动犯罪,而是精密策划的狩猎。”

微笑背后的权力游戏

庭审第五日,当检察官质问“为何所有受害者都描述你强迫她们重复‘我爱你’”时,邹震濠突然笑了。这个不合时宜的表情激怒了旁听群众,却意外暴露了其心理操控的底层逻辑——对于深谙工程学系统思维的他而言,性侵不仅是生理征服,更是构建扭曲权力关系的实验场。

心理分析师在法庭报告中指出,邹某的犯罪行为带有明显的“技术型施害者”特征:他在审讯中冷静复述犯罪细节如同讲解实验数据,提到受害者时使用“样本01”“样本02”等代号,甚至向警方提交声明称所有拍摄均“获得口头同意”。这种将人性情感量化为可控变量的思维模式,恰似其研究的机械动力学课题,只不过施暴对象从金属零件变成了活生生的人。

沉默的10与8000万

案件最棘手的部分,在于10名报案者中仍有8人未公开身份。这些化名“A小姐”“B女士”的受害者,有的因签证问题不敢报警,有的遭受精神创伤后返回母国,还有人在社交媒体收到死亡威胁后选择销声匿迹。这种集体沉默背后,折射出海外弱势群体的生存困境:当文化隔阂、语言障碍与移民身份三重枷锁叠加,司法救济往往变得遥不可及。

而另一组数字更令人窒息:英国高等教育统计局数据显示,2024年在英中国留学生突破8万人,但针对该群体的心理辅导覆盖率不足30%。案发后,伦敦某华人互助组织收到近百封匿名信,内容从租房被骚扰到实习遭遇潜规则,字里行间浸透着相似的恐惧:“我们都以为他是温文尔雅的学长……”

道德真空与系统裂缝

邹震濠案像一颗投入湖面的巨石,激起了关于留学生支持体系的连锁反思。其导师在庭外透露,这位“优秀学生”常年保持实验室最晚锁门记录,校方却从未关注过异常作息背后的心理状态;租房平台显示他两年内更换过9处住所,但频繁搬迁记录未触发任何预警机制。

更值得警惕的是犯罪网络的跨国性。部分指控涉及邹某在中英两地实施的交叉犯罪,当受害者试图跨境报案时,往往因司法管辖权模糊陷入“两头落空”的窘境。这种系统性漏洞,使得某些施害者如同游走于法律雷达盲区的幽灵,而邹某案可能只是冰山一角。

泪痕与镜痕

在案件审理的某个休庭日,一位化名“L”的受害者隔着法院玻璃幕墙看向天空。她脖颈处若隐若现的疤痕,是两年前反抗时被邹某用数据线勒出的印记。“每次走进实验室,我都能闻到那股混合着酒精和金属的味道。”她的证词片段通过媒体传向世界时,无数遭遇过性骚扰的女性在社交平台贴出破碎的镜子照片——有些伤害不会随判决书下达而消失,却能划破沉默,让更多隐秘的黑暗无所遁形。

当飞往伦敦的航班再次载着怀揣梦想的留学生掠过英吉利海峡,邹震濠案留下的不仅是司法档案里的几页记录。它像一记重锤,敲打着跨国教育产业链中缺失的安防齿轮,也逼迫我们直视那些被学术光环掩盖的人性裂隙。或许真正的救赎不在于将一个恶魔投入监狱,而在于让每双求知的眼睛都能在异国星空下,安全地反射出理想的光芒。