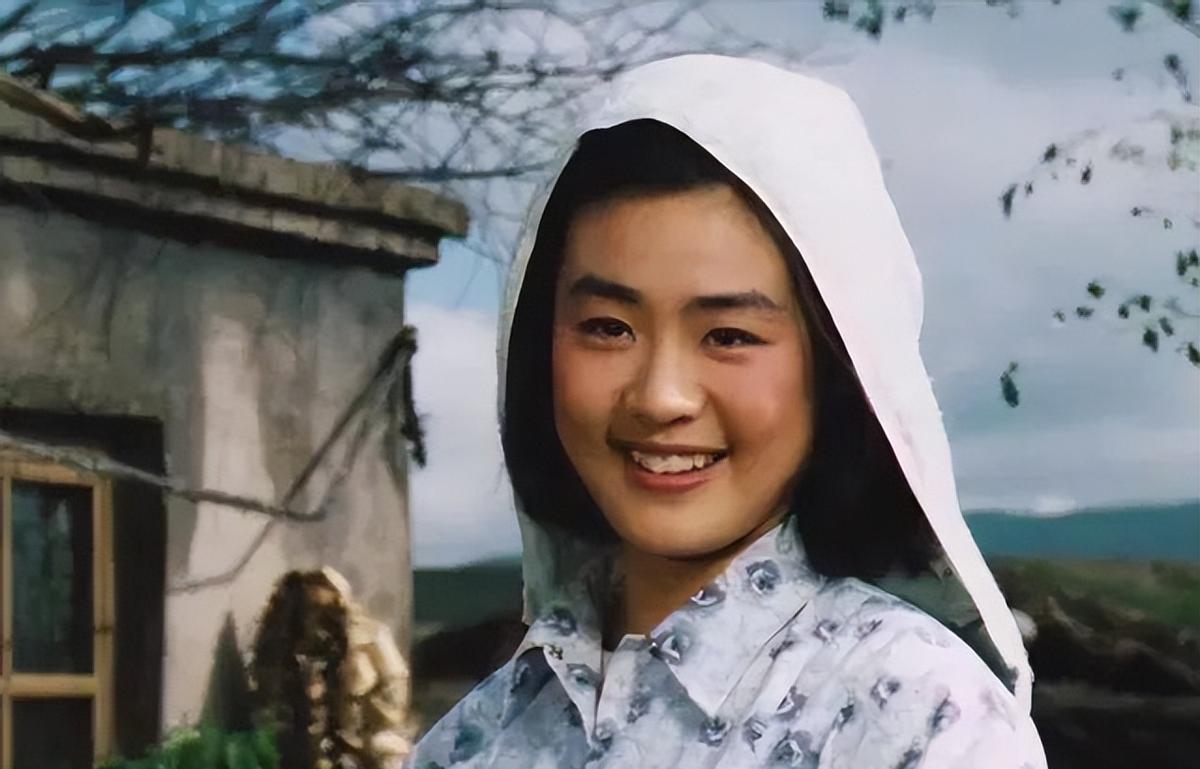

1982年电影院里此起彼伏的抽泣声,或许永远定格在丛珊的生命记忆里。《牧马人》中李秀芝清澈的眼神,像一柄锋利的时光刻刀,在胶片上凿刻出集体记忆的图腾。当这个19岁的少女在银幕上说出"老许,你要老婆不要"时,没人料到这句台词会成为四十年后B站年轻人疯狂玩梗的文化密码。根据中国电影资料馆2023年发布的观影数据,《牧马人》在短视频平台累计播放量突破15亿次,其中"电子榨菜"式二次创作占比达37%。

在中央戏剧学院的红砖墙下,丛珊的遭遇远比电影情节更具戏剧性。北京电影学院2024年发布的《80年代演艺生态研究》显示,1983-1987年间中戏、北电表演系学生遭受集体排挤的比例高达42%,其中女性占比78%。当我们在抖音刷到#如果丛珊留在国内#的热门话题时,或许应该思考:那个年代知识分子的精神困境,是否比我们想象的更为复杂?

青岛八大关的梧桐叶飘落在振业火柴厂旧址时,法国巴黎左岸的咖啡馆里,一位东方女性正在用毛笔抄写波德莱尔的《恶之花》。这种文化身份的奇妙交融,构成了丛珊独特的生命图谱。复旦大学文化人类学研究所2023年的跨国研究显示,1980年代移民海外的文艺工作者中,67%具有显赫家世背景,他们的文化迁徙往往伴随着对传统士族精神的现代性转化。

当网友惊叹于丛珊的"冻龄"面容时,或许忽略了更深层的文化保鲜术。巴黎第七大学东亚研究中心的最新研究表明,1987-2000年间在法华人艺术家构建的"文化飞地",成功将京剧身段与印象派光影融合,形成独特的跨文化表演体系。丛珊在法国参演的实验戏剧《牡丹亭外》,正是这种文化嫁接的典型案例——昆曲水袖舞动间,蒙田的哲学独白若隐若现。

2019年深秋,北京人艺排练厅的镜子映照出两代"李秀芝"的时空对话。62岁的丛珊指导年轻演员时,手机突然响起《牧马人》经典配乐——这是女儿从巴黎发来的全息投影问候。这种数字时代的文化脐带,恰似她的人生隐喻。清华大学新媒体研究院2024年报告指出,跨国艺术家利用元宇宙技术重构文化记忆的案例同比增长230%,其中"数字乡愁"项目占比达41%。

当我们在知乎讨论"出国是否等于背叛"时,文化地理学家提醒我们注意"第三空间"理论。丛珊在纪录片《寻找秀芝》中坦言:"我的表演课教室永远在戴高乐机场的候机厅。"这种流动的文化身份,在抖音国际版#chinesenostalgia话题下获得1.2亿次共鸣。或许正如她在索邦大学的演讲所说:"真正的故土,是能在不同文化基因中培育出新物种的精神实验室。"

在塞纳河游船上,有位常驻画家总在描绘同一幅场景:东方女子手持火柴,点亮埃菲尔铁塔的轮廓。这或许是对丛珊人生最诗意的注脚。当我们刷到小红书#老电影考古#的怀旧帖时,不妨思考:文化传承从来不是固守,而是像火柴磷面与擦纸的相遇,需要恰到好处的距离才能迸发光芒。丛珊用三十八年证明,真正的艺术生命不会因地理位移而枯萎,反而能在文化杂交中孕育出更坚韧的精神植株。

此刻,巴黎蓬皮杜艺术中心的穹顶下,全息投影技术正在重现《牧马人》经典场景。年轻观众惊奇地发现,数字修复版的李秀芝眼中,除了当年的清澈,还闪烁着跨越时空的文化智慧。这或许提醒着我们:在全球化3.0时代,每个文化出走者都是潜在的文化使者,他们用生命书写的,是一部永不完稿的人类精神史诗。