本文系真实案件,所用素材源于互联网,部分图片非案件真实画像,仅用于叙事呈现。

地铁车厢里上演着都市生活的日常剧场。一位头发花白的老人家,以一副"我吃过的盐比你吃过的米还多"的气势,站在一名低头刷手机的年轻女孩面前。

"小姑娘,让个座呗?"老人家开口了,语气里带着理所当然。

女孩抬头看了看老人,礼貌地说:"不好意思,我今天身体不太舒服。"

这下可好,老人家的戏份来了:"现在的年轻人啊,一点公德心都没有!我这把年纪站着多不容易,你们年轻人身体好着呢!"

就在这时,邻座的一位男生忍不住插话了,语气轻松得仿佛在说今天天气真不错:"诶,大爷,人家不想让就可以不让啊。这又不是法律规定的,您说是不?"

老人家顿时语塞,没想到还有人敢这么理直气壮地说出这种话。

"你这个年轻人,懂不懂尊老爱幼啊?"老人家气势汹汹地转向男生。

男生笑眯眯地回应:"懂啊,但是尊老爱幼是美德,不是义务。再说了,这位小姐都说了身体不舒服,您总不能让病人给您让座吧?"

老人家还想说什么,这时一位中年大叔站了起来:"大爷,您坐我这儿吧,我马上就要下车了。"

老人家这才悻悻地坐下,但还是忍不住嘟囔:"现在的年轻人,真是越来越不像话了..."

男生继续用轻松的语气说:"大爷,您说得对,我们确实不像话。我们这代人不会盲目遵从,会独立思考,会有自己的判断。您觉得这样不好吗?"

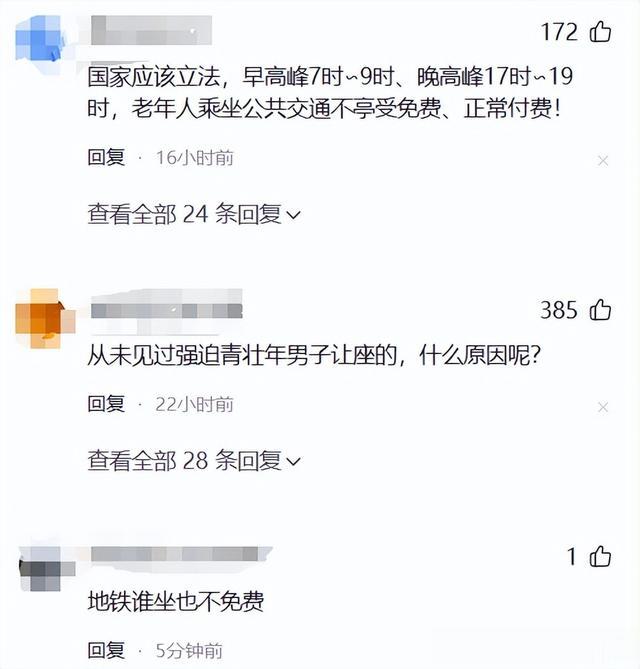

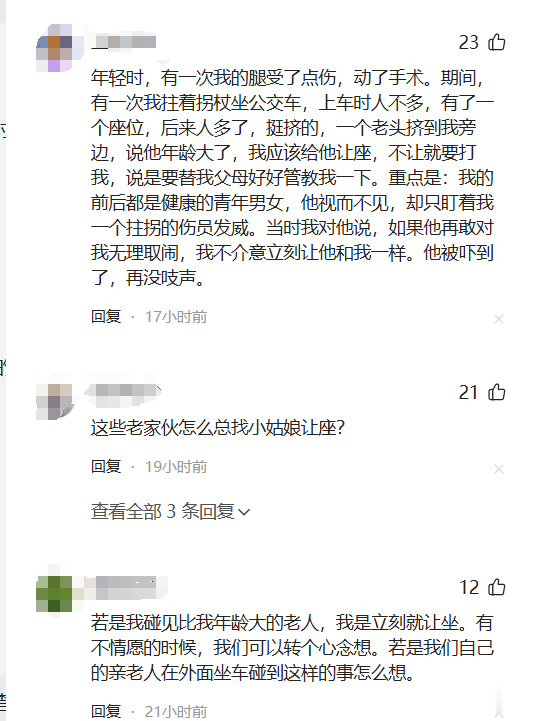

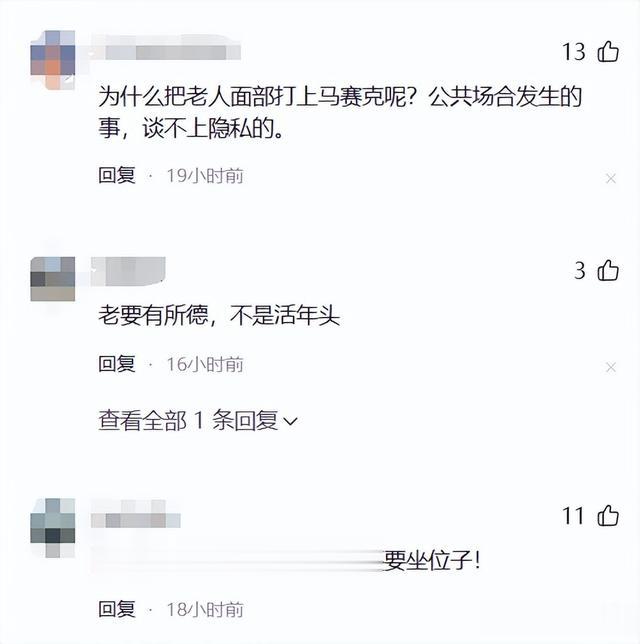

这场地铁里的小风波很快就传遍了社交媒体。网友们纷纷发表评论:

"这个男生说得好!让座是情分不是本分!"

"笑死,这男生怼得太有水平了,既不失礼貌又说到点子上。""其实最搞笑的是,老人家一直在强调自己年纪大,却没注意到女孩说自己身体不舒服。""现在的老年人真的要改改这种'我老所以你们都得让着我'的思维了。"

当然,讨论归讨论,这场“地铁风波”之所以能引发这么多关注,主要还是因为它反映了一个非常普遍的社会现象——让座的“潜规则”。在现代社会,几乎每个人都坐过地铁、公交,也都曾遇到过让座的场景。尤其是在大城市,人口密集、节奏快,大家都忙得疲惫不堪。

对于年轻人来说,工作压力大、生活节奏快,地铁上那短暂的坐着休息的时刻,往往是一天中为数不多的喘息机会。可就是在这样有限的空间和时间里,所谓的“让座”问题,常常成为一种无形的道德压力,甚至被有些人视为理所应当。

“必须让座”背后的道德绑架?就拿这位爷爷的表现来说,他的逻辑很简单——我年纪大了,你年轻,你应该给我让座。 这种“年长者优先”的观念在很长一段时间里是社会默认的行为准则,甚至被写进了地铁、公交上的“文明乘车指南”里。

随着时代的变化,越来越多的人开始质疑这种“道德绑架”式的让座要求。就像那位小伙子说的,让座是出于自愿,而不是强制。

这句话点出了问题的核心:让座是道德上的美德,但不是法律义务。 换句话说,年轻人让座是出于善意和尊重,但不让座也不应该被批判成“冷血无情”或者“不懂礼貌”。

尤其是当年轻人自己也处于疲惫的状态,或者像文中的小姑娘一样,身体不适时,他们有权利选择不让座。

让座的“隐形标准”事实上,很多时候,让座的标准并不是由外在的“身体年龄”决定的,而是由人们的主观判断来界定。你有没有发现,很多时候,乘客会根据对方的外表、气质甚至穿着来决定是否让座?比如,白发苍苍的老人上车了,大家会迅速站起来让座;而如果是一个看起来比较年轻的中年人,可能就不会引起乘客的“让座冲动”。

这种“隐形标准”往往带有很强的主观性。年轻人并不总是健康、精力充沛的,身体不适、工作压力大、甚至心理负担重,都会让他们在乘车时希望能有一个座位休息片刻。然而,在很多老一辈人的眼里,年轻就意味着“你能抗,你能忍”,让座变得像是年轻人必须履行的“天然义务”。

这也正是为什么爷爷在遭到拒绝后,会感到愤怒和不解的原因之一。在他的观念里,年轻人似乎不应该有“不舒服”的权利;而小姑娘的拒绝,打破了他心中的“潜规则”。

站在爷爷的角度

站在爷爷的角度当然,站在爷爷的角度,他的要求也并非毫无道理。年迈的身体确实无法和年轻人相比,站立一段时间可能就会感到吃力,特别是在高峰期的地铁上,车厢拥挤、空气不流通,确实让老年人感觉更加不适。因此,他希望能够得到一个座位,避免身体进一步疲劳。

问题在于他所表达需求的方式。如果爷爷采取的是一种更温和的态度,或许小姑娘会解释得更详细,甚至可能找其他乘客帮忙协调,最终事情可能会和平解决。然而,爷爷上来就带着一种“理所当然”的态度,完全忽略了小姑娘的身体状况,这种强势的行为自然引起了旁人的反感。

小伙子的“拯救现场”

小伙子的“拯救现场”至于那个神来之笔的小伙子,他的出现可谓是这场“地铁大戏”的转折点。以一种轻松调侃的语气,他不仅缓解了车厢内的紧张气氛,还巧妙地指出了一个事实:人家不想让座,就有不让座的权利。

这句话乍一听有点“没大没小”,但细细琢磨,其实道理很简单。每个人都有自己的生活节奏和身体状态,不应该因为年龄的差异就被强加某种“义务”。小伙子用小伙子用轻松幽默的方式,打破了车厢内的紧张气氛。他的话像一颗“烟雾弹”,让大家意识到,让座是出于善意而非强制规则。

爷爷虽然心里不爽,但也没再继续纠缠,默默坐到了空位上。乘客们的注意力很快转移回各自的手机,小姑娘也继续喝着她的奶茶,车厢恢复了平静。这场“让座风波”就像一场短暂的插曲,虽结束得悄然无声,却在每个人心中留下了些许思考。