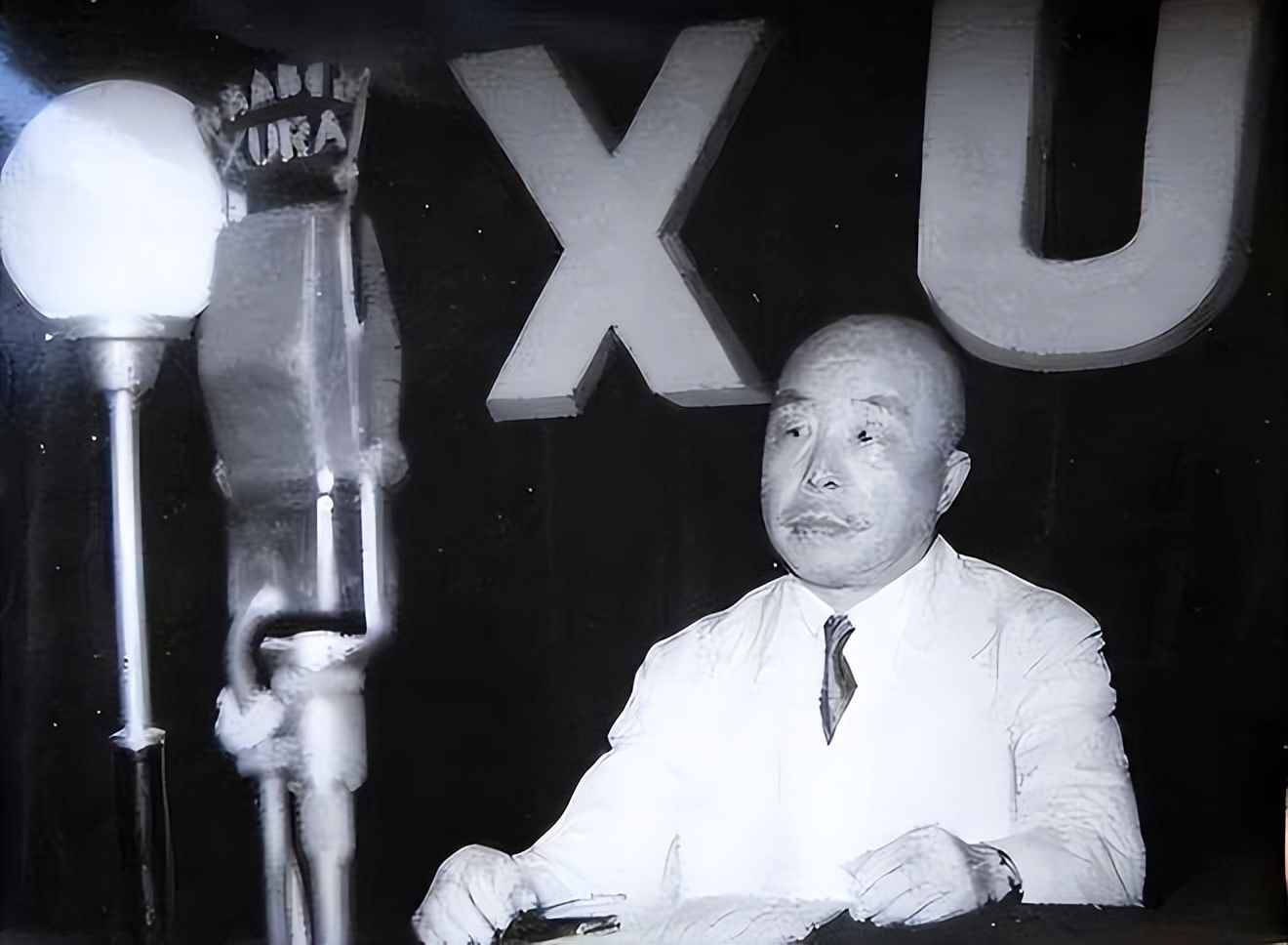

1954年汤恩伯去世,蒋介石却说他要是在死在上海,还算个英雄 - 今日头条

1954年5月,汤恩伯因手术并发症在东京去世。

得知消息后,蒋介石对他说了一句让人难以理解的话:“要是在上海死,还算个英雄。”

这句话似乎揭开了,汤恩伯一生的迷雾,他到底是一个为国捐躯的英雄,还是一个为了自保、逃避责任的军人?蒋介石又为何这般反应?

汤恩伯的故事开始于,他在浙江省武义县的童年。

那个时候的汤恩伯,与家乡的普通孩子没有什么不同,家境普通,少年时却顺利考上了黄埔军校。

这段经历注定了,他的人生轨迹,也让他与蒋介石,有了深厚的关系。

1923年,汤恩伯成为黄埔军校第四期学员。

他在军校表现非常出色,军事理论扎实,实际操作能力也强。

毕业后,被派到了蒋介石的部队,开始了他的军旅生涯,此时的汤恩伯,年轻有为,充满理想,和很多同龄人一样,怀揣着为国家富强而奋斗的梦想。

抗日战争爆发后,汤恩伯立即投入到前线,毫不犹豫地投入到这场,关乎国家存亡的战争中。

1940年,汤恩伯在长沙防线的表现非常突出,面对日军的进攻,带领自己的部队顽强抵抗,直至战线发生变化。

此役之后,蒋介石对他赞誉有加,视他为中坚力量之一,称他为“抗日的英雄”。

抗战的最后阶段,汤恩伯的部队,多次参与到北方战场的关键战役中,在战斗中表现英勇,日常的军政管理,也非常得当,深得部下的敬重和信赖。

蒋介石曾在多个场合,提到汤恩伯,夸赞他是一位优秀的指挥官,更是一位有战略眼光的军事将领。

正是在这种积累下,汤恩伯的军事声誉,逐渐建立起来,看似风光的他,却也在战后的台湾,感到一丝孤独和迷茫。

1949年,解放军逐渐逼近上海,汤恩伯当时,担任上海防线的指挥。

上海对于国民政府来说,是象征意义重大的城市,也是整个南方的门户,蒋介石把上海的防线交给汤恩伯,可见他对汤恩伯的信任有多么深厚。

上海的防守非常艰难,汤恩伯每天,都在为保卫这座城市而拼尽全力。

解放军的攻势愈加猛烈,战况愈发复杂,上海这座繁华大都市的命运,也陷入了无法回避的危机。

汤恩伯清楚,守不住上海,整个南方的战局将彻底改变,每天忙碌到深夜,在与部下讨论战术时,也常常显得异常疲惫。

局势不断恶化,汤恩伯也感到巨大的压力,在一次紧急会议上,和其他高级军官,商讨了接下来的战略。

他们一致认为,上海的防线,已不可能持续下去,只能选择撤退。

蒋介石得知这一消息后,极为愤怒,坚信汤恩伯能够守住上海,认为这是一场不,该失败的战斗。

在蒋介石的要求下,汤恩伯下令坚守上海,可他已经知道,此战已无胜算。

这种“捧心死守”的决策,让他备受压力,也让他深陷两难。

1949年5月,上海宣布沦陷,汤恩伯的部队撤离。

这一战的失败,汤恩伯要面对无数的质疑和批评,蒋介石对他的愤怒,也随之爆发。

那时,上海的失守,成为国民政府和蒋介石的重大损失,而恩伯则被指责为“失职”的代表。

蒋介石不止一次,在公开场合表示,汤恩伯没有守住上海,这个失败将是他一生的污点。

汤恩伯没有停留在,这场失败的阴影中,战后,他被调任到福建,担任福建省政府高层兼厦门警备司令。

此时的汤恩伯,似乎没有太多,对战败的反思,更注重的是,如何在新的环境中,重新站稳脚跟,可这一切,没有减轻他内心的负担。

在福建期间,汤恩伯也经历了与陈仪的矛盾。

陈仪是当时福建的主要领导,与汤恩伯的关系非常复杂。

两人因政治利益和军事领导权,产生过激烈争执,最终,陈仪在这一权力斗争中,被捕并处决。

汤恩伯心里清楚,自己在其中,扮演了重要角色。表面上他得到了蒋介石的青睐,内心的愧疚与痛苦一,直没有得到释怀。

逃亡的命运,似乎在冥冥之中,与汤恩伯联系在一起。

接下来的几年,蒋介石在面对内外压力时,对汤恩伯的态度,也越来越复杂。

此时的汤恩伯,身处上海保卫战的失败阴影之中,依然坚守着自己的军人职责,只是自己无可挽回的错失,已让他注定与历史渐行渐远。

解放战争的形势进一步恶化,国民政府的败局已不可避免。

1949年,上海沦陷后,蒋介石的政府急速撤退,汤恩伯随之带领部队撤至台湾。

台湾也没有给他带来安慰,更加深了他,内心的迷茫和孤独。

1950年,汤恩伯因身体健康问题,前往日本接受治疗,日本的生活环境对他而言,是一种全新的体验。

在东京近郊的一处豪宅中,汤恩伯开始了他的“流亡”生活。

面对战争的惨败,心中充满了矛盾与挣扎,在这一段时间里,汤恩伯几乎没有过太多的公开活动,和家人生活得相对隐秘,仿佛远离了曾经的荣光与喧嚣。

蒋介石得知汤恩伯逃亡日本的消息后,愤怒异常。

曾亲自表示,汤恩伯作为一名军事将领,在国家面临巨变时选择逃亡,这一行为,让他失去了昔日的英雄光环。

蒋介石甚至曾在几次讲话中提到,汤恩伯应当,为自己的逃亡行为,付出代价,而不是安享“退休”生活。

蒋介石如此批评,汤恩伯的境遇并没有因此有所改变。

1951年,汤恩伯终于从日本返回台湾,没有给予他太多的政治职务,也没有恢复他,以前的军事职位。

台湾的这段时间,对汤恩伯来说,无疑是一个沉重的打击,自己的军人生涯,似乎已经走到了尽头。

在台湾的日子里,汤恩伯没有完全放弃,对军队事务的关注。

蒋介石和他之间的关系,变得更加微妙,两人没有公开发生什么激烈冲突,但从一些私人会谈和公开讲话中,汤恩伯似乎能感觉到,蒋介石对他的冷淡和不满。

1952年,汤恩伯负责与日本军事接触,这个职位不至于给他,带来太多的政治影响力,他在一定程度上,得到了重新亮相的机会。

这种“余光”式的地位,没有持续太久。

很快,汤恩伯因为健康问题被免职,在日后的岁月里,身影逐渐消失在台湾的历史舞台上。

1954年,汤恩伯的身体状况再度恶化。

由于多次手术的并发症,被紧急送往,东京的庆应义塾大学,附属医院治疗。

不幸的是,汤恩伯最终未能挺过这一劫,5月27日去世,享年54岁。

他的死讯传出时,蒋介石对于汤恩伯的死亡反应冷淡。

据说,蒋介石听到消息后,脸色沉重,沉默片刻,最后轻描淡写地说了那句让,所有人都震惊的话:“要是在上海死,还算个英雄。”

蒋介石对汤恩伯去世的冷淡反应,似乎揭示了两人关系的复杂性。

对于蒋介石来说,汤恩伯曾是抗日战场上的一员猛将,上海保卫战的失败,以及随后的逃亡,改变了汤恩伯,在蒋介石心中的位置。

蒋介石眼中的汤恩伯,并非一位单纯的失败者,毕竟他曾在抗日战争中,屡次立下战功。

上海失守的巨大压力,让蒋介石对汤恩伯的失望达到顶点。

“要是在上海死,还算个英雄。”这句话,表面上看是对汤恩伯的评判,实际上充满了,蒋介石对战败后果的,不甘和心中的不满。

上海保卫战失败后,蒋介石失去了一个重要的军事据点,更是失去了对汤恩伯,这位曾经的得力助手的信任。

这句话中的失望和愤怒,似乎是一种历史的定论,揭示了蒋介石对于这场战败的巨大压力。

1954年,汤恩伯的去世,让许多人感到遗憾。

汤恩伯一生的经历,深刻反映了当时中国历史中,复杂和动荡的时期。

他曾是战场上的英雄,也曾在政治和历史的浪潮中,迷失自我。

蒋介石的话语,或许只是他一生中的一次冷漠评价,也正是这种冷漠,构成了他与蒋介石之间,无法调和的矛盾与裂痕。

汤恩伯究竟是一个真正的英雄,还是一个在历史的风暴中,逃避责任的军人?这是蒋介石给出的评价,更是历史给人们的谜题。