贾玲瘦了!这四个字,在过去一年里,比任何一部电影的宣传语都更具传播力。从喜剧界的“开心果”到引发全民热议的“励志女神”,贾玲的形象转变,就像一颗投入平静湖面的石子,激起了层层涟漪。减肥,这个本应是个人选择的话题,在贾玲身上,却演变成了一场关于审美、价值观甚至女性在娱乐产业中定位的讨论。有人为她的毅力喝彩,有人惋惜她失去了标志性的“喜庆”;有人质疑她以减肥作为营销噱头,有人则认为这是她追求自我突破的表现。 那么,瘦下来的贾玲,究竟是“失去了灵魂”,还是迎来了新生?

这个问题,或许没有标准答案。但不可否认的是,贾玲的减肥,让她从一个单纯的喜剧演员,变成了一个更具话题性、更具争议性的公众人物。这背后,反映的是大众对女性形象的刻板印象,以及对娱乐产业过度关注外貌的反思。我们习惯了贾玲圆润的身材和爽朗的笑声,仿佛那是她喜剧天赋的一部分。当她打破这个固有印象,我们便开始不安,开始质疑,开始重新审视我们对“美”和“成功”的定义。

这种不安,也投射到了贾玲的作品上。电影《热辣滚烫》的上映,原本应该是一场关于电影本身的讨论,却不可避免地被贾玲的减肥话题所掩盖。有多少人是真的去关注了电影的剧情、主题和艺术表达,又有多少人是冲着“瘦下来的贾玲”走进电影院的?这背后,是娱乐产业的残酷现实:流量为王,话题至上。

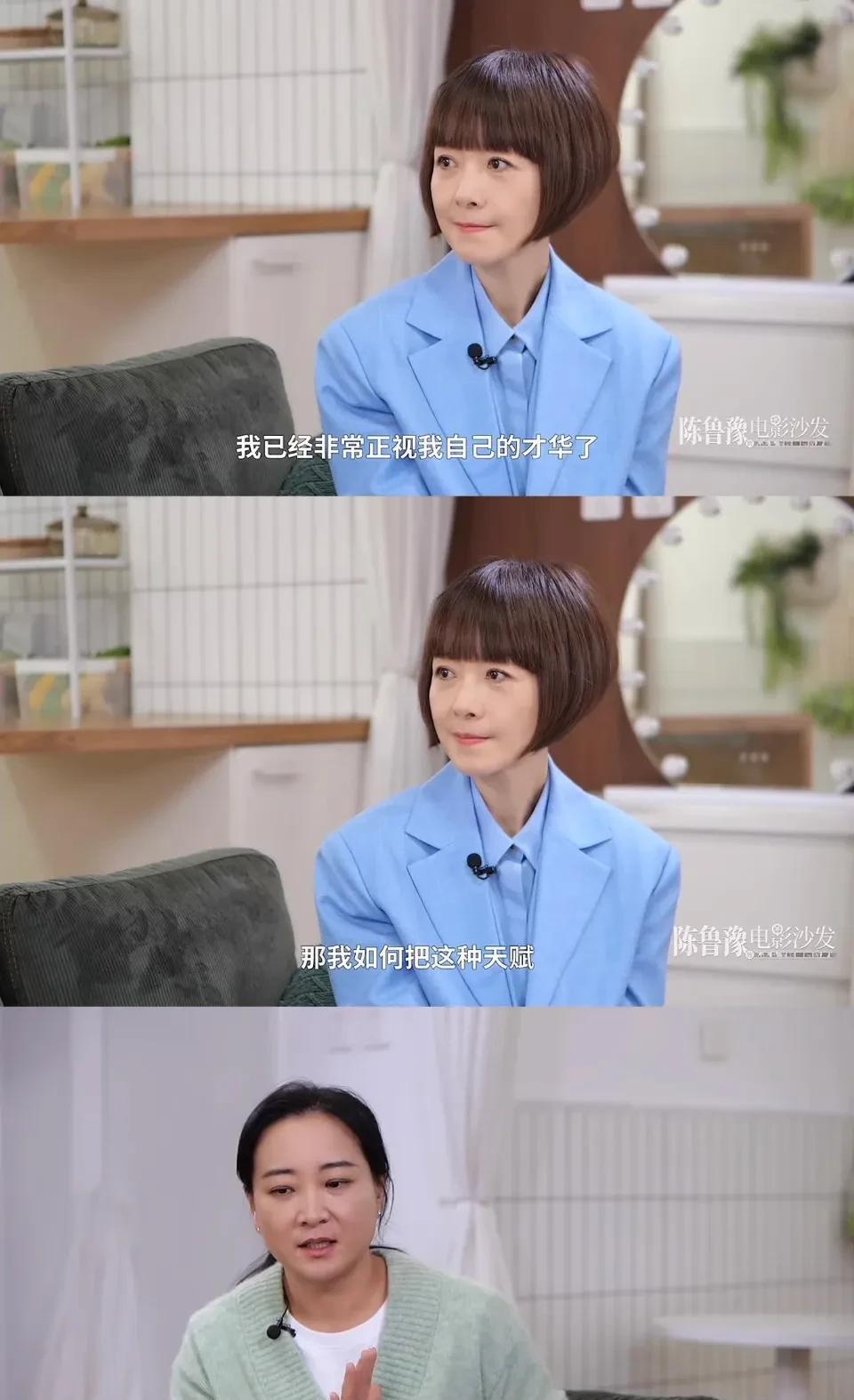

然而,贾玲并没有被外界的喧嚣所裹挟。在最近与鲁豫的对话中,她展现出了难得的清醒和自信。她坦然承认观众缘的下滑,但她更相信,自己有能力用作品重新赢得观众的认可。她没有急于求成地追逐下一个爆款,而是选择潜心打磨新作《转念花开》。她没有被外界的质疑声击垮,反而更加坚定了自己的艺术追求。

这种自信,源于她对自身天赋的清醒认知,也源于她对喜剧创作的热爱。她曾说过,她不需要太多的专业知识,因为她能与观众产生共情,这是她最大的优势。这种共情能力,让她能够准确捕捉到生活中那些细微的喜剧元素,并将其转化为令人捧腹的笑料。 她不是一个学院派的导演,但她是一个真正懂观众的导演。

贾玲的野心,不仅仅在于拍出一部叫好又叫座的电影,更在于打造一部能够影响一代人的情景喜剧。她渴望创造一个像《武林外传》一样,能够成为国民记忆的经典作品。这需要勇气,更需要实力。情景喜剧在中国的发展一直不温不火,成功的案例寥寥无几。 贾玲能否打破这个魔咒,创造新的奇迹,我们拭目以待。

她心中理想的情景喜剧阵容,也引发了广泛的讨论。沈腾、张晓斐、沙溢和她自己,这四个名字,每一个都代表着国民度和喜剧实力。他们的组合,无疑是票房的保证,也是话题的制造机。 然而,如何将这四个风格各异的喜剧演员融合在一起,创造出独特的化学反应,将是贾玲面临的一大挑战。

从“小胖丫头”到“牛b死的”,贾玲的蜕变之路,充满了挑战和争议。但她始终保持着那份对喜剧的热爱,那份对观众的真诚,那份对梦想的执着。 她用自己的方式,诠释着女性在喜剧界的可能性,也展现着中国喜剧的未来方向。

在如今这个娱乐至死的时代,我们需要的不仅仅是肤浅的娱乐,更需要能够触动心灵的共鸣。贾玲的喜剧,正是这样一种存在。她用笑声传递着温暖,用幽默化解着生活中的苦涩,用真情连接着人与人之间的情感。

数据显示,贾玲执导的电影《你好,李焕英》斩获了超过54亿的票房,成为中国影史票房排名第二的电影。 这不仅是商业上的巨大成功,更是对她喜剧才华的肯定。 这部电影的成功,不仅仅是因为感人的故事,更因为贾玲将自己的真情实感融入其中,引发了观众的强烈共鸣。

贾玲的成功,并非偶然。 她多年的舞台经验,让她对喜剧节奏的把握炉火纯青;她对生活的敏锐观察,让她能够捕捉到那些令人会心一笑的瞬间;她对人性的深刻理解,让她能够创造出那些深入人心的角色。这些,都是她成功的基石。

在未来的发展中,贾玲需要面对的挑战依然很多。如何平衡商业与艺术,如何保持创作的活力,如何应对外界的压力,这些都是她需要思考的问题。但我们相信,凭借着她的才华和努力,她一定能够克服困难,创造更加辉煌的成就。

贾玲的成功,也给中国喜剧的发展带来了新的启示。 她证明了,女性在喜剧领域同样可以大放异彩, 她证明了, 真诚和共情是喜剧创作的灵魂, 她证明了, 中国喜剧有着无限的潜力。

最后,让我们回到最初的问题:瘦下来的贾玲,究竟是失去了什么,还是得到了什么?或许,这个问题的答案并不重要。重要的是,她依然是那个带给我们欢笑的贾玲,她依然在用自己的方式,诠释着喜剧的魅力,她依然在用自己的作品,温暖着我们的心灵。 她用行动告诉我们, 无论外形如何变化, 一颗热爱喜剧的心, 永远不会改变。 这份初心, 才是她最宝贵的财富,也是她成功的关键。 我们期待着, 在未来的日子里, 贾玲能够继续带给我们更多惊喜, 继续用她的笑声, 点亮我们的生活。