1978年的纽约,第五大道公寓落地窗前,悄然飘下了一片落叶!

当时已经65岁的理查德尼克松凝视着东边的方向,他手中拿着的波本威士忌在秋色中,泛着琥珀色的光!

这位曾经在1972年创造历史的美国前总统,身后正站着一群时代周刊的记者。

尼克松说:如果时光能够倒流的话,我或许不会踏上那架飞往北京的专机!

尼克松后悔了?后悔访华了?

他可是曾经戴着红领巾与中国孩童亲切交谈的破冰者。

为什么又会在晚年时期对于自己曾改变世界格局的历史性访问,产生悔意呢?

美国追求的只有利益1971年在白宫战情室里,中央情报局的卫星图片显示说,苏联在远东的核武器库正在以几何级速增长。

而五角大楼的推演沙盘上,美国正深陷在越南战争的泥潭中。

他们黄金储备较战后巅峰时期已经蒸发了63%,布雷顿森林体系在此刻正摇摇欲坠!

而在东方,日本东京银座的霓虹灯下又宣示着辉煌!那时候的日本gdp正在以年均9.4%的速度迅速狂飙着。

他们的索尼晶体管收音机还有丰田汽车等日本品牌,也在迅速的席卷着整个全球市场!

在这样的国际大背景下,基辛格在给时任美国总统尼克松的备忘录中这样写道:

中国这张牌的价值不在于它的实力,而在于它的地缘政治以及棋盘上的位置!

基辛格的想法与尼克松的观点不谋而合,从事实角度来看,美国当时对华政策始终贯穿着精密的计算。

比如说在1949年,杜鲁门政府等待尘埃落定。

1950年,艾森豪威尔对华又实施了岛链封锁,到了肯尼迪时期,美国对华进行的是柔性遏制。

一代又一代的美国总统,似乎在对华的态度上都是在试图将新中国政权扼杀在摇篮之内。

那么刚上任的尼克松对华的态度,是会将传统政策贯彻,到底还是对华会有新想法呢?

1970年,中情局评估报告出来的那一刻,尼克松的眉头紧蹙。

文件上说,美国花费在东亚的军事开支已经超过了马歇尔计划总额的三倍。

但是他们即便花了这么多的钱,他们依然没有及时的阻止中国核武器与卫星技术的突破!

当时尼克松政府和智囊团搭建了一个庞大的战略意图,他们计划在1971年7月实施波罗行动。

先是派遣基辛格秘密访华,而基辛格当时的公文包里装着的可不是什么和平协议,而是一份标注了东方力量再平衡的路线图。

那时的美国是设想通过承认北京的政权,一方面要去撼动中苏同盟的裂缝,另一方面又想借助中国市场消化国内的过剩产能。

因为1969年的时候,美国制造业设备闲置率高达23%,这是美国大萧条以来所创下的闲置率最高的水平。

他们需要中国这个庞大的人口市场,来帮助他们消化过剩的产能!

时间、背景和需求都在迫使尼克松对华态度转变。

那么中美关系破冰,也将是历史的必然了!

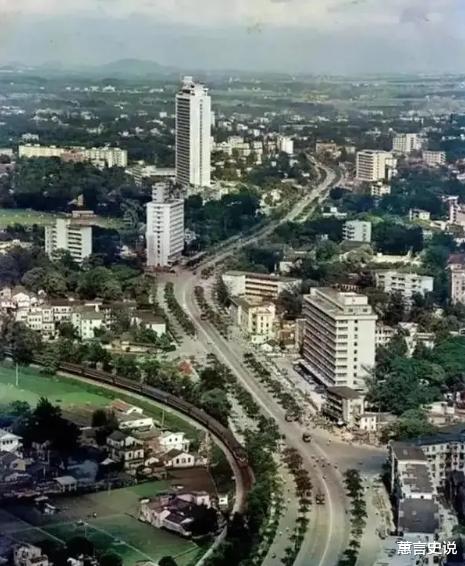

1972年2月的北京机场,周总理与尼克松跨越太平洋的握手,被全球7亿电视观众共同见证了。

中美破冰在上海公报的谈判桌上,双方代表又进行了三天三夜的拉锯战。

美国本想在台湾问题上不做定夺,但最后美方草案的表述彻底被删除。

上海公报帮助当时的中国确立了一个中国的原则,更迫使了美国在正式场合、正式文件中、正式地承认:台湾是中国的一部分!

要知道,在1954年杜勒斯签订《美台共同防御条约》以来,美国对台政策是一直都没有变化的。

直到尼克松访华,美国对台政策才有了历史性转折!

当苏联驻美大使看到上海公报的文本时,苏联的克里姆林宫连夜就召开了紧急会议。

他们在三个月之后主动提议说:要举行中苏边界谈判。

而在此之前,苏联部署在中蒙边境的34个机械化师,可没有什么要撤退的意思。

更让人感到意外的是,田中角荣也突然改变了行程。

抢在了尼克松之后立即来到中国,并成为了继二战之后第一个来中国访华的日本首相!

从种种迹象和历史数据来看,这场破冰之旅对于中国人来讲,无疑是可喜可贺的事情。

破冰之旅帮助中国人叩开了通向世界现代化的闸门!

1973年来自西方的工业设备进口率,我们首次激增率达到了380%。

然后有43个国家陆续与我们新建交。

而联合国安理会的席位在此刻对于中国人来讲,终于开始发挥了实质性的作用。

但这还只是冰山一角,更具有深远意义的是——邓小平在陪同尼克松参观长城时捕捉到了一个历史机遇。

那时有一位美国记者问及中国的未来,邓公意味深长的说:我们不仅要追赶世界,更要学会与世界共舞!

之后,我们的经济开始全面改革,像开水一样沸腾,为之后中国加入世贸组织,埋下了最漂亮的一个伏笔。

尼克松在悔什么?那这就奇怪了,当初尼克松访华怎么看都是具有史诗级意义的。

那为什么在尼克松晚年时,他又突然间懊悔,还在美国记者面前坦言:

这是一个超级大国的战略误判呢?他到底是在后悔什么?难道是中国人招待不周吗?当然不是!

尼克松晚年的懊悔,实际上是美国战略预期的全面落空。

他们当时为什么要访华?

尼克松智囊团的计划是设想通过技术转让,来换取中国成为他们背后的一个沉默的伙伴。

但在1979年两国建交的时候,中国工程师已经能够逆向仿制出美制黑鹰直升机的核心部件。

他们忽略了我们的实力,也小瞧了我们的决心。

美国人当时期待着中国市场能够帮助他们消化过剩的产能,但是在1985年,中美贸易逆差首次突破了10亿美元的大关。

中国成为世界工厂的雏形,已经让当时的美国人感到惊讶。

而且1991年,克里姆林宫红旗降落的时候,中国在改革开放等一系列振兴经济的政策下积蓄起了更多的新力量。

而他们当初通过尼克松访华,谋划用中国牌去制衡苏联的幻想,也最终成为了泡沫。

在阳光的照射下,轻而易举的就破碎了!

中国不是一张牌,中国更不是一个棋子,或者是制衡他国的工具!

尼克松为什么会在晚年时对当初的访华深感悔意?他更深层次的挫败感,是源于意识形态的碰壁。

历史告诉了尼克松和更多的美国人:

当福山在1989年宣称历史终结的时候,中国特色的发展道路已经能够向世界人民展现出惊人的生命力。

1992年,尼克松在最后一次接受采访时坦言,他说他自己误判了这个文明的韧性。

中国人没有像他期待的那样成为美国人的追随者,也没有像美国人计划的那样成为帮助美国去对抗苏联的敌人!

这种悔意,其实是一种认知错位所带来的无奈感。

当然,这种无奈感又恰恰暴露了美国外交战略中一个根深蒂固的问题,那就是霸权思维!

他们总是想要按照自身意识去重塑他国,却不愿意正视文明发展的多样性!

历史总是充满戏剧性的反转,就像现在、此时此刻!

中美关系难道不是又一次来到了十字路口吗?我们可以回望曾经的那段破冰之旅,或许能够从中得到一些些的启示——

一个国家或者一个人,他真正的战略智慧不在于算计,或者像摆弄傀儡一样去摆弄别人或他国的命运,而是要读懂,读懂历史的潮流!