《国家宝藏》给大众揭开了国宝级文物的神秘面纱。

一笑要讲的汉字书法史也和一些国宝有着千丝万缕的联系。

只可惜我发文章发晚了,没蹭上热度。

其实我今天要讲的,就是在《国家宝藏》中展示过的石鼓。

不过,一笑的内容比电视上的更加丰富一点。

上期不是讲到了籀文么?

《说文解字》中的籀文是摹写的,而籀文的真迹,就得看“石鼓文”了。

唐初,在天兴县陈仓(今陕西宝鸡)南之畴原出土了十个像鼓一样的石墩子。

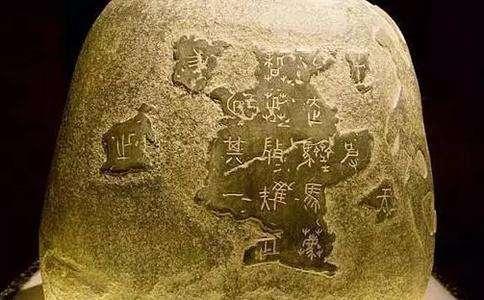

石墩径约三尺,上小下大,顶圆底平。上面刻着十首四言诗,是我国最早的刻石文字。

唐朝诗人韦应物认为石墩的形状象鼓,为这上面的文字改名为“石鼓文”,被后人视为籀文,也就是大篆的代表。

石鼓文刻的年代迄今还没有定论,大致推断是在秦朝之前,记述秦王(不一定是秦始皇,秦始皇他爷爷、祖父等都有可能——反正史学界为此还没争论完呢)游猎之事,也被叫做“猎碣“或”雍邑刻石”。

石鼓文的历史可谓曲折离奇。

石鼓是贞观年间被发现的,上刻的文字笔法奇异,无人能识。于是,流言四散,乡民把它当做天赐神物,焚香跪拜。

一直以来,石鼓就在荒郊野外遭受日晒雨淋。

韩愈曾经上书主张将石鼓妥善保管,但无人理会。为此,韩愈还写了一首《石鼓歌》,入选了《唐诗三百首》。

中唐时,宰相郑馀庆把它们放到了凤翔的孔庙,后来丢了一个,剩下9个。

北宋初年,司马光的父亲司马池任凤翔知府,把它们放在府学廊屋下。只是司马池为了面子和政绩,假造了一个唐朝时丢失的“作原石鼓”——为此,司马池还因造伪欺君而获罪(《国家宝藏》里面就请影帝梁家辉演绎了这段故事)。

1052年,北宋金石收藏家向传师为了追查石鼓来到关中,当晚他在一家屠户借宿。第二天一早主人要磨刀杀猪,早起的向传师看到那磨刀石顿时惊呆了——这特么居然就是他苦苦追寻的作原石鼓,真可谓“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”——只不过这石鼓已经被乡民凿成舂米的石臼,石鼓被磨去了大半,损毁严重,仅余下半部的4行字。

作原石鼓

1110年,10面石鼓运抵京城,宋徽宗把它们搬进了保和殿。

宋徽宗是个唯美派,他觉得石鼓土不拉几有失典雅,所以命人在10面石鼓上的文字槽缝之间填注黄金,为其装了金身。

没想到这一做法反而害了石鼓。

靖康之变后,金兵将掠得的石鼓上的金子尽数剔去,饱经沧桑的石鼓又受了一次摧残。

不了解中原文化的金人并未发现石鼓的真正价值,将它们丢弃荒野。至此,石鼓第三次因战祸而遗失。

1234年,南宋和蒙古的联军攻破燕京,随军而至的御史大夫王楫于机缘巧合之下发现了掩藏在废墟之中的10面石鼓。

王楫将其保存于孔庙之中,并请专人看护。

自此而后的元、明、清3代,石鼓一直没离开过北京。

日本侵华期间,石鼓又一次面临噩运。

日本人就像饿狼一样,什么中国的好东西都想抢回去。

民国政府先是将石鼓偷运到上海保存,后来随着战事蔓延,又运到了四川的峨嵋山。

抗战胜利后,石鼓被运往南京,后又返回北平,游历了大半个中国。

解放战争后期,蒋介石见大势已去,抢运国宝文物到台湾。

幸亏石鼓很重,放上去飞机严重超载,无法保证安全。所以10面石鼓终得留在故土,现存于北京故宫博物院。

清阮元刻天一阁本石鼓文

石鼓文,是中国最早的石刻诗文,被誉为篆书之祖。

其笔法近似于西周金文,却远比金文更加规范、严正。

康有为在其著名书论《广艺舟双楫》说:“石鼓既为中国第一古物,亦当为书家第一法则也。”

唐宋以来,凡擅长篆书的书法家无不向石鼓文取法。

著名篆书家杨沂孙、吴昌硕、邓散木等,皆得力于石鼓文而形成自家风格。

不过,现存的这10个石鼓由于不断地遭到天灾人祸,加以漫长时间的消磨和不断的拓印,原刻的700多字,到今天能见的只有240多字了。

而且最早的唐人拓片至今未见到,宋人拓片也是非常珍贵、稀有,自明清以来,一字抵万金。

2013年,《国家人文历史》杂志将“秦石鼓文”评为中国九大镇国之宝之一。

石鼓的珍贵,不仅在于它是仅存的大篆原迹、大量《石鼓歌》诵咏的对象,还在于命途多舛的它,是多灾多难的中国历史的实物见证!

(未完待续,加关注可看过往文章,及时收到更新)