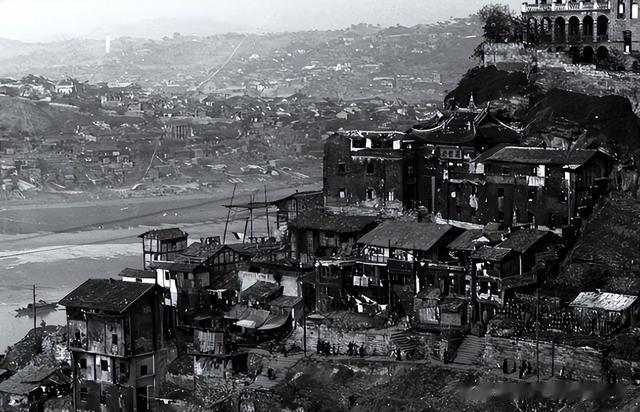

1943年,中国正处于抗日战争的艰苦岁月中,重庆作为当时的临时首都,承载着国家的未来与希望。在这一年,16岁的萧家福,一个普通家庭的孩子,他的生活被突如其来的变故彻底打乱了。国民党军队在重庆街头强征壮丁,以补充前线的兵力。萧家福,一个尚未完全长大的少年,就这样被卷入了战争的漩涡。

萧家福原本的生活简单而平凡,他和家人一起生活在重庆的一个小巷里,每天的生活就是帮助家里做些杂活,偶尔也会和小伙伴们一起玩耍。然而,战争的阴影很快就笼罩了这片土地,国民党军队的征兵令打破了他的平静生活。尽管他心中充满了恐惧和不情愿,但面对军队的强制征召,他没有选择的余地。

被迫穿上军装的萧家福,很快就被送往了新兵训练营。在那里,他接受了严格的军事训练,从基本的体能训练到枪械的使用,再到战术的演练,每一项训练都是对他意志和身体的极限挑战。尽管训练艰苦,但萧家福并没有放弃,他知道,只有变得更加强大,才能在战场上生存下来。

与此同时,萧家福的内心也在经历着巨大的变化。他开始思考战争的意义,思考自己为何要拿起武器,为何要与那些从未谋面的敌人作战。他想念家人,想念那个无忧无虑的童年,但现实却将他推向了一个残酷的战场。在军营中,他结识了一些同样被迫参军的战友,他们共同的经历和命运让他们之间建立了深厚的友谊。

随着训练的结束,萧家福被分配到了前线部队。他所在的部队很快就投入到了激烈的战斗中。在硝烟弥漫的战场上,萧家福亲眼目睹了战争的残酷,他看到了身边的战友一个个倒下,也感受到了死亡的威胁。每一次战斗,都是对他勇气和信念的考验。尽管心中充满了对战争的厌恶和对和平的渴望,但萧家福知道,他必须坚持下去,为了自己,也为了那些还在等待他回家的家人。

战争的岁月漫长而艰难,萧家福在军中的经历,让他从一个懵懂的少年成长为一个真正的战士。他的故事,是那个时代无数被迫参军的青年的缩影,他们的命运被战争所裹挟,他们的青春在战火中燃烧。

1944年,战争的阴云笼罩着重庆这座山城。日军的飞机频繁地在天空中盘旋,投下一颗颗炸弹,企图摧毁这座城市的意志和生命力。萧家福,一个年轻的国民党士兵,亲历了这一切,他的眼中充满了恐惧和无助,但更多的是坚定和勇气。

在一次猛烈的空袭中,萧家福和战友们躲在防空洞中,听着外面炸弹爆炸的巨响,感受着大地的颤抖。他知道,外面的世界正在遭受着前所未有的灾难。当空袭结束,他们走出防空洞,眼前的景象让萧家福感到震惊:曾经熟悉的街道变成了废墟,房屋倒塌,火光冲天,无辜的市民在废墟中哭泣、呼救。

萧家福和战友们迅速投入到救援行动中,他们用双手挖掘废墟,寻找幸存者。每一次挖掘,都是与死神的赛跑,每一次找到幸存者,都是对生命的尊重和拯救。在这场灾难中,萧家福看到了人性的光辉,也看到了战争带来的深重伤害。

随着日军的地面进攻,重庆的局势变得更加紧张。萧家福所在的部队被派往前线,他们要保卫这座城市,保卫自己的家园。在前线,萧家福经历了无数次的战斗,每一次战斗都是生与死的较量。他看到了战友们的英勇,也看到了战争的无情。在硝烟和炮火中,萧家福逐渐成长为一个经验丰富的战士,他的枪法越来越准,他的意志越来越坚强。

在一次夜袭中,萧家福带领一支小队执行任务,他们要在夜色的掩护下,潜入敌军的阵地,破坏敌人的通讯设施。这是一项极其危险的任务,稍有不慎就可能全军覆没。然而,萧家福和他的战友们没有退缩,他们利用夜色和地形,悄无声息地接近敌人的阵地。在完成任务后,他们迅速撤离,成功地破坏了敌人的通讯,为大部队的进攻创造了条件。

战争的残酷不仅仅体现在战场上的生死搏杀,更体现在对心灵的摧残。萧家福在战斗中失去了许多战友,每一次失去都是一次心灵的创伤。他开始思考战争的意义,思考自己为何要参与这场战争,为何要承受这样的痛苦。但他也知道,只有坚持到底,才能有希望看到和平的曙光。

在1944年的重庆,萧家福亲历了战争的残酷,见证了人性的光辉与黑暗,体验了生与死的边缘。他的故事,是那个时代无数士兵的缩影,他们用青春和热血,书写了一段段不朽的传奇。

1946年,随着抗日战争的胜利,中国大地上的硝烟渐渐散去,但新的战争阴云又在地平线上聚集。萧家福,这位曾经在战场上浴血奋战的士兵,随着国民党军队南下,经历了一段新的旅程。这一次,他的脚步最终停留在了台湾省,一个与他的家乡重庆相隔遥远的地方。

台湾,这个岛屿在战争的尘埃中显得格外宁静,但对于萧家福来说,这里是一个全新的世界。他带着对家乡的思念和对未来的不确定,开始了在台湾的新生活。萧家福被分配到了当地的驻军,继续履行他的军人职责,但他的心中始终牵挂着远在重庆的家人和那片他曾经誓死保卫的土地。

在台湾,萧家福逐渐适应了这里的生活。他学会了当地的方言,结识了新的朋友,甚至在军营附近找到了一份兼职工作,以补贴微薄的军饷。尽管生活条件艰苦,但他始终保持着乐观和坚韧的态度。他知道,无论身在何处,他都不能忘记自己曾经是一名士兵,一名为了国家和人民而战的勇士。

随着时间的推移,萧家福在台湾的生活逐渐稳定下来。他开始参与当地的社区活动,帮助那些同样远离家乡的同胞。他用自己的经历和勇气,激励着周围的人,成为了社区中的一份子。在台湾,他见证了许多和他有着相似经历的人,他们共同在这里寻找新的归属感和生活的意义。

然而,萧家福的心中始终有一个无法填补的空缺,那就是对家乡的思念。每当夜深人静时,他总会独自一人坐在海边,望着遥远的北方,思念着重庆的山山水水,思念着那里的亲人和朋友。他想象着家乡的变化,想象着如果自己还在那里,生活会是怎样。

在台湾的日子里,萧家福也经历了许多挑战和困难。语言的障碍、文化的隔阂、生活的艰辛,这些都是他必须面对和克服的。但他从未放弃,他相信,只要心中有爱,有对家乡的眷恋,就没有什么能够阻挡他前进的脚步。

萧家福的故事,是那个时代许多军人的缩影。他们随着战争的洪流,被带到了远离家乡的地方,开始了一段全新的生活。他们用自己的坚韧和勇气,书写了一段段不平凡的人生。尽管他们的生活充满了不确定性和挑战,但他们始终保持着对家乡的热爱和对生命的尊重。

在台湾的岁月里,萧家福逐渐融入了当地的生活,他在这里找到了爱情,建立了自己的家庭。他的妻子是一个温柔贤惠的台湾女子,两人共同经历了许多生活的风风雨雨,彼此扶持,共同营造了一个温暖的小家。他们的孩子也在这片土地上出生、成长,萧家福看着孩子们一天天长大,心中充满了为人父的喜悦和责任。

尽管在台湾成家立业,萧家福的心中始终有一个角落,那里存放着他对家乡重庆的深深思念。每当夜深人静,或是在节日的鞭炮声中,他的思绪就会飘向远方,飘向那个有着山城之称的地方。他想念那里的亲人,想念那里的辣椒和火锅,想念那里的长江和嘉陵江,以及那些曾经与他并肩作战的战友。

随着时间的流逝,萧家福的思乡之情并没有因为生活的稳定而有所减轻,反而日益强烈。他开始尝试通过书信与家乡的亲人保持联系,尽管书信往来缓慢,但每收到一封家书,他都能感到一种难以言喻的温暖和安慰。他在信中描述自己在台湾的生活,询问家乡的变化,分享自己的喜怒哀乐。

萧家福也努力在台湾寻找家乡的影子,他尝试着在台湾的市场上寻找重庆的特产,或是在餐馆里寻找那熟悉的味道。每当他找到一丝家乡的痕迹,心中就会涌起一股莫名的感动。他甚至开始尝试自己动手制作家乡的菜肴,虽然味道可能并不完全相同,但那份努力和情感却是真挚的。

在台湾的社区里,萧家福也结识了一些同样来自大陆的朋友。他们聚在一起,分享各自的故事,回忆家乡的美好。这些聚会成为了萧家福生活中的一大慰藉,他们在彼此的陪伴中找到了一种归属感,仿佛在异乡找到了一片小小的家乡。

萧家福的思乡之情也影响了他的孩子们。他经常给孩子们讲述家乡的故事,教他们说重庆话,让他们了解自己的根在哪里。他希望,即使身在台湾,孩子们也能够记住自己的家乡,记住自己的文化和传统。

岁月如梭,萧家福在台湾的生活已经步入了中年,但他对家乡的思念从未减少。他知道,无论走到哪里,家乡永远是他心灵深处最温暖的港湾。这份对家乡的眷恋,成为了他生命中不可分割的一部分,伴随着他走过每一个春夏秋冬。

萧家福在台湾的生活原本平静而简单,但命运的转折总是出人意料。在一次意外的经济困境中,他的妻子因为无法承受贫困的压力而选择离开,留下了萧家福和他们的五个孩子。面对这突如其来的变故,萧家福感到了前所未有的孤独和无助,但他知道,作为父亲,他必须坚强,为了孩子们的未来,他不能放弃。

生活的压力陡然增加,萧家福不得不同时扮演父亲和母亲的角色。每天,他不仅要外出工作,赚取微薄的收入来维持家庭的基本生活,还要照顾孩子们的起居饮食和教育问题。他学会了做饭、洗衣、打扫家务,尽管这些对他来说都是全新的挑战,但他没有退缩,而是一步步地学习,一天天地进步。

孩子们的学费成为了萧家福最大的经济负担。为了让孩子们能够继续接受教育,他不得不在白天的工作之余,再找些零工来做,晚上则常常熬夜到深夜。他的双手因为长时间的劳作而变得粗糙,但他的眼神却始终坚定,因为他知道,教育是孩子们走出贫困,改变命运的唯一途径。

尽管生活充满了艰辛,但萧家福从未在孩子们面前流露出一丝的悲观和绝望。他总是鼓励孩子们要有梦想,要勇敢地面对困难,要相信自己有能力改变未来。他用自己的行动给孩子们树立了榜样,告诉他们即使在逆境中,也要保持乐观和坚强。

在社区的帮助下,萧家福得到了一些生活上的支援。邻居们时常会送来一些食物和衣物,学校的老师们也会特别关照他的孩子们,给予他们额外的辅导和鼓励。这些温暖的举动让萧家福感到了人间的温情,也让他更加坚信,只要大家互相帮助,就没有克服不了的困难。

随着时间的推移,孩子们逐渐长大,他们开始理解父亲的辛劳和付出。大一些的孩子会主动承担起照顾弟弟妹妹的责任,帮助父亲分担家务,甚至在假期时也会找些兼职工作,为家庭的经济状况贡献自己的一份力量。看着孩子们一天天成熟,萧家福感到无比的欣慰和自豪。

生活的挑战并没有击垮萧家福,反而让他和孩子们之间的关系更加紧密。他们共同面对困难,一起克服挑战,这个家庭虽然经历了风风雨雨,但却更加团结和坚强。萧家福的故事,不仅是一个关于个人奋斗的故事,更是一个关于家庭、爱与责任的故事。

尽管生活充满了挑战和艰辛,萧家福始终没有忘记自己的根和家乡。在台湾的每一个夜晚,当孩子们围坐在简陋的家中,他都会用重庆话向他们讲述故乡的故事。这些故事里有山城的壮丽景色,有长江和嘉陵江的波涛,还有那些古老的传说和家乡的风土人情。

萧家福的重庆话带着浓厚的乡音,每当他讲述起家乡的故事,孩子们都能从他的声音中感受到一种深深的眷恋和怀念。他会讲述自己小时候在重庆的生活,讲述那里的街道、小吃、节日和习俗。他讲述的故事生动而富有情感,让孩子们仿佛能够看到那个遥远的地方,感受到那里的生活气息。

在讲述故事的过程中,萧家福也会教授孩子们一些重庆方言和俚语,希望他们能够记住自己的语言和文化。他相信,无论身在何处,都不能忘记自己的根源。孩子们虽然在台湾长大,但他们的心中也种下了对家乡的向往和好奇。

萧家福讲述的故事不仅仅是为了让孩子们了解家乡,更是为了传递一种精神。他告诉孩子们,无论生活多么艰难,都要保持乐观和坚强,就像他在重庆的家乡人一样,无论遇到什么困难,都能够勇敢地面对和克服。

随着孩子们渐渐长大,他们开始更加深刻地理解父亲的故事和教诲。他们学会了欣赏和尊重自己的文化根源,也学会了在逆境中寻找力量和希望。萧家福的重庆话和家乡故事成为了家庭的一种传统,每当家庭聚会或者特殊的日子,他们都会聚在一起,听父亲讲述那些充满情感和智慧的故事。

萧家福的坚持和努力没有白费,他的孩子们不仅学会了重庆话,更学会了如何在生活中保持坚韧不拔。他们知道,无论将来走到哪里,家乡的故事和父亲的教诲都将是他们最宝贵的财富。这些故事和语言成为了他们与家乡之间不可分割的纽带,让他们无论身在何处,都能感受到家的温暖和力量。

1988年,随着两岸关系的逐步改善,萧家福心中那股回乡的渴望再次被点燃。他开始关注着两岸的新闻,每当看到有关开放探亲的消息,他的心都会激动不已。他梦想着有一天能够带着孩子们回到重庆,回到那个他魂牵梦萦的地方,看看那里的亲人,走走那些熟悉的街道,尝尝那些久违的家乡味道。

然而,现实的经济困境却像一堵高墙,阻挡在他和梦想之间。多年的艰难生活,使得萧家福的积蓄微薄,他需要负担孩子们的教育和家庭的日常开销,每一分钱都要精打细算。回乡的路费对于他来说,是一笔不小的开支,更不用说回到重庆后可能需要的其他费用。

尽管如此,萧家福并没有放弃希望。他开始更加努力地工作,希望能够攒够回乡的路费。在工作之余,他还会做一些额外的兼职,哪怕是收入不多的工作,他也不愿意错过。他的生活变得更加节俭,尽可能地减少不必要的开支,每省下一分钱,都让他离梦想更近一步。

萧家福的孩子们也感受到了父亲的愿望,他们开始更加努力学习,希望能够通过自己的努力,为家庭减轻一些负担。他们知道,父亲为了这个家付出了太多,他们希望能够通过自己的方式,帮助父亲实现回乡的梦想。

在攒钱的过程中,萧家福也没有忘记教育孩子们不要忘记家乡的文化。他继续用重庆话讲述家乡的故事,教他们认识家乡的风俗习惯,让他们了解家乡的历史。他希望,即使现在不能回去,孩子们也能够在心里保留对家乡的记忆和情感。

萧家福的坚持和努力,逐渐在社区中传为佳话。邻居们和朋友们都被他的故事所感动,他们开始伸出援手,提供一些力所能及的帮助。有的人会给他介绍更好的工作机会,有的人会帮他照顾孩子,让他有更多的时间去工作和攒钱。

随着时间的推移,萧家福的积蓄慢慢增加,虽然距离回乡的路费还有一段距离,但他的心中充满了希望和动力。他知道,只要不放弃,总有一天,他能够带着孩子们踏上回乡的旅程,实现那个深藏在心底多年的梦想。

萧家福的子女们在成长过程中逐渐了解到父亲深藏的思乡之情。他们看到父亲在夜深人静时独自凝望星空,听到他用重庆话低声哼唱着家乡的民谣,感受到他讲述家乡故事时眼中闪烁的泪光。子女们心中充满了对父亲的同情和理解,他们渴望能够帮助父亲实现回乡的愿望,但现实的经济状况却让这条回乡之路显得异常艰辛。

家中的经济来源主要依靠萧家福一人的辛勤工作,而孩子们的教育和日常生活费用已经占据了大部分的收入。子女们虽然已经长大,开始尝试通过兼职和假期工作来为家庭分担经济压力,但这些收入对于实现回乡的梦想来说,仍然是杯水车薪。

尽管如此,子女们并没有放弃希望。他们知道,父亲的梦想不仅仅是回到那个遥远的地方,更是与家乡亲人的团聚,是对家乡文化的寻根。因此,他们开始积极寻找各种可能的途径来筹集资金,哪怕是一点点的积累,也是对父亲梦想的支持。

大儿子在工作之余,开始尝试通过网络销售一些手工艺品,希望能够通过这种方式增加一些额外的收入。女儿则利用自己的语言天赋,为一些需要翻译服务的公司提供帮助。其他的孩子也在各自的领域内努力,有的通过学术成绩获得奖学金,有的通过艺术才能参加比赛赢取奖金。

萧家福看到子女们的努力,心中既感到骄傲又感到愧疚。他骄傲于孩子们的成熟和自立,愧疚于自己无法给予他们更好的生活条件。然而,子女们总是用温暖的话语安慰他,告诉他他们愿意为了父亲的梦想共同努力。

在这个过程中,萧家福的子女们也逐渐学会了更多关于家乡的知识。他们开始学习重庆话,了解家乡的历史和文化,甚至通过网络和书籍研究家乡的地理环境和社会变迁。他们希望能够通过这些方式,更加接近父亲心中的家乡,更加理解父亲的情感。

随着时间的推移,虽然回乡的梦想还没有实现,但萧家福和子女们之间的关系因为共同的目标而变得更加紧密。他们一起面对困难,一起努力,一起期待着那一天的到来。这段经历,不仅加深了他们对家乡的了解和感情,也让他们学会了团结和坚持,这是他们人生中宝贵的财富。

2018年,岁月已在萧家福的脸上刻下了深深的痕迹,他已是92岁高龄的老人。然而,这一年对他来说意义非凡,因为他终于踏上了梦寐以求的回乡旅程。多年的期盼和努力,终于在这一刻化作了现实。

尽管身体状况已不允许他像年轻时那样长途跋涉,但萧家福的心中充满了激动和期待。他的子女们为了这次旅程做了充分的准备,确保旅途中的一切安排都能让父亲感到舒适和安心。他们知道,这可能是父亲最后一次回到那个让他魂牵梦萦的地方,因此他们尽自己最大的努力,让这次旅程尽可能完美。

当飞机降落在重庆机场,萧家福的心情难以言表。他步履蹒跚地走下飞机,呼吸着家乡的空气,感受着那份久违的亲切。他的眼中闪烁着泪光,心中涌动着复杂的情感。家乡,这个在他心中呼唤了无数次的地方,如今终于触手可及。

然而,当他真正踏上重庆的土地,他发现这里已经发生了翻天覆地的变化。高楼大厦林立,道路宽阔平坦,车水马龙,现代化的气息扑面而来。记忆中的那些老街道、老房子已经难觅踪影,取而代之的是一片片崭新的城市面貌。虽然这一切让他感到陌生,但萧家福也能理解,时间的流逝总会带来变化,家乡的发展和进步是必然的。

萧家福的子女们陪伴着他,一起走访那些他曾经熟悉的地方。他们参观了新建的博物馆,了解了家乡近年来的发展历史;他们漫步在江边,欣赏着两江交汇的壮丽景色;他们品尝了地道的重庆火锅,感受着那份火辣辣的热情。尽管家乡已非记忆中的模样,但那份深厚的情感和温暖的回忆,依然在萧家福的心中激荡。

在这次旅程中,萧家福也得以与一些仍然健在的老战友重逢。他们相聚在一起,回忆起年轻时的点点滴滴,感慨时光的无情和人生的无常。这些老战友的相聚,让萧家福感到无比的欣慰和珍贵。

尽管家乡已经发生了巨大的变化,但萧家福的心中依然充满了对这片土地的热爱和眷恋。他知道,无论家乡变成什么样子,这里永远是他的根,是他生命中不可替代的一部分。这次回乡的旅程,虽然短暂,但对他来说,却是一生中最宝贵的时刻。