想象一下,在早高峰的公交站,你握着手机刷了半小时,发现前面周边的人越来越多。此刻你突然穿越到北宋,站在关仝的《山溪待渡图》前——画面中赶驴的古人也在等,等一叶扁舟,等一次命运转折,等一场跨越千年的审美对话。这幅山水巨制告诉你:有些等待,值得用一生去品读。

小贴士:《山溪待渡图》,绢本水墨,纵156.6厘米、横99.6厘米,现藏于台北故宫博物馆。

关仝(约907-960年),京兆长安(陕西西安)人。五代时期杰出画家。他学习荆浩,多描绘关陕一带山水,善画秋山,寒林,村居,野渡等景色。关仝与李成、范宽形成五代、北宋间北方山水画三个主要流派,并与荆浩、董源、巨然并称五代北宋间四大山水画家。

先瞧瞧整体构图。

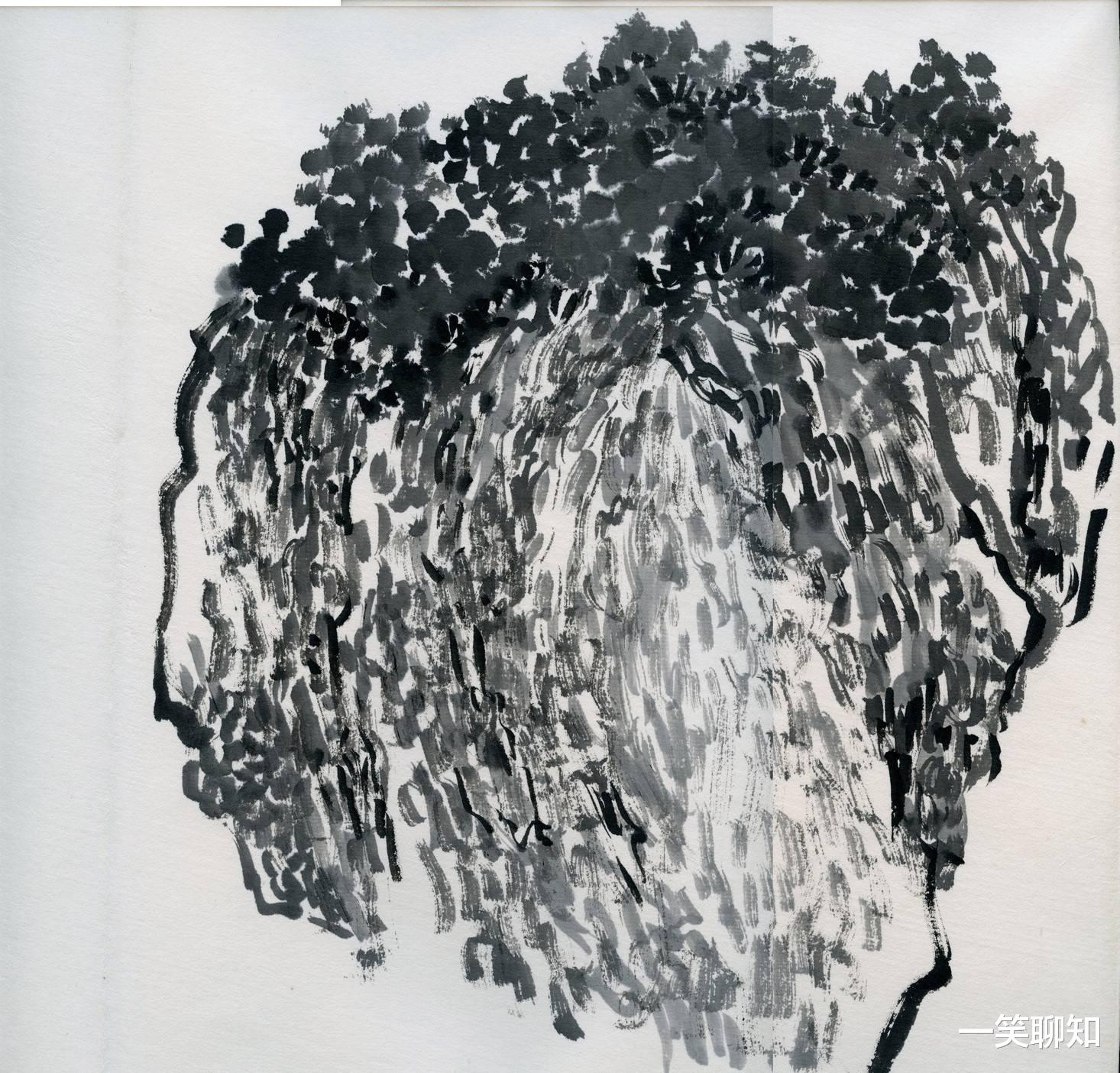

《山溪待渡图》的构图和荆浩的《匡庐图》相似。正面主峰突出,山势直立,布局于画面右上侧,气象壮伟,带有鲜明的北方特色。其他厚重的景物集中在画面的左下侧,整幅画面丰盈饱满,取得了均衡变化的效果。

瀑布在崖间飞泻而下,在山下汇成涓涓溪流,溪水又从岸边巨石夹缝中流出,在画面左侧积流汇成河泊,由此将视线引导到画面下方。这里山与溪的既有鲜明的黑白对比,又有盘折曲屈的紧密联系,各领阳刚阴柔之美,又融为一体,汇成一幅大自然的壮丽画面。

再看看笔法细节。

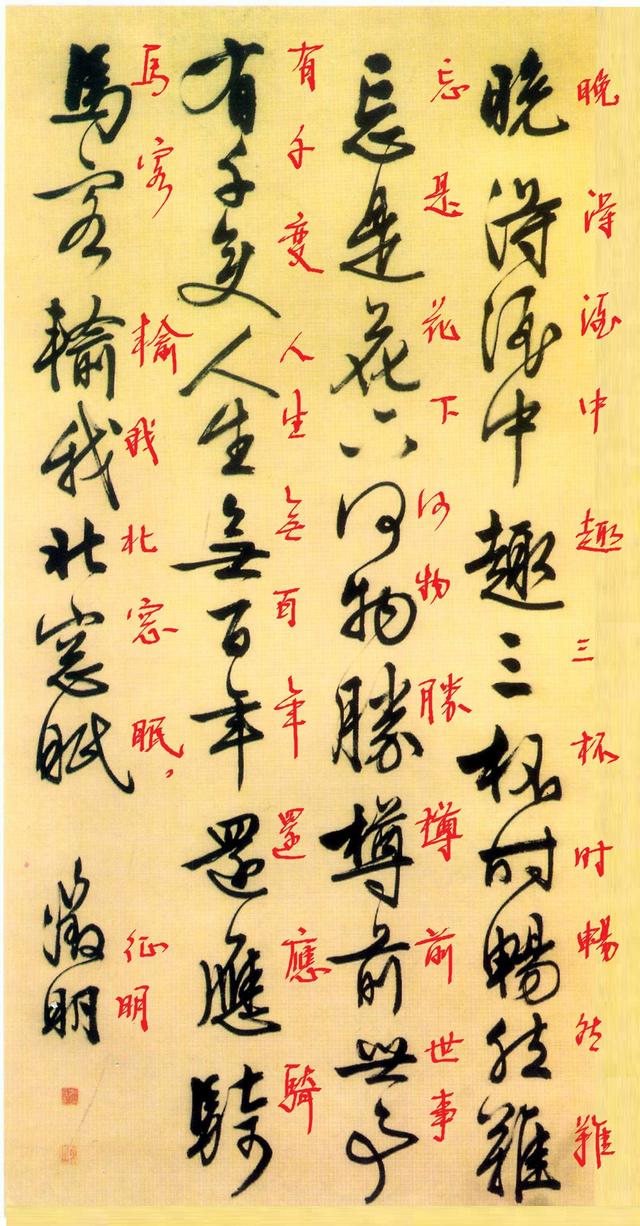

关仝在这儿大量用了“豆瓣皴”,啥是豆瓣皴?就像把豆瓣大小不一地洒在画上,聚散得特别有讲究。你看点点墨迹,聚在山脊如鱼鳞,散在崖壁似雨点。这可不是随意点染,而是遵循"三矾九染"的古法:先用淡墨打底,再以焦墨反复皴擦,最后用花青+墨汁晕染出山间云雾。这种"先磨皮后点痣"的技法,让北方山石既有金刚怒目的硬朗,又带水墨氤氲的温柔。

关仝的皴法继承自荆浩,但更注重“简括动人”,通过“笔愈简而气愈壮”的笔墨语言,将北方山川的雄伟与人文意境结合。既保留了荆浩皴法的严谨性,又通过简练的笔墨强化了画面的气势与意境,展现了关仝“关家山水”的独特风貌,对范宽、李唐等后世画家产生了深远的影响。

最有趣的是山脚那地儿,那个在溪边抽鞭子的赶驴人,在巴巴地等着渡船呢。可对岸就一叶小舟,还藏在岸边,不知何时启航。

“待渡”是山水画中常见的主题。从《诗经》“谁谓河广,一苇杭之”延续至今,它可以发生在不同的情境中——归乡、出行、送别、归隐、入仕,或是去往神仙仙境等,包括了行旅孤艰、桃源理想、君子处世、贤士待召、佛教之度等种种意蕴。待渡之时,也会有急切彷徨、孤独衰愁、闲适自如等心境百态,关仝的高明在于:他凝固了等待的这一瞬间,让诸多的可能留着观者去想象。

宋代有人评价关仝山水画:“坐突危峰,下瞰穷谷,卓尔峭拔者,仝能一笔而成。其竦擢之状,突如涌出。”这幅画正显示了这种特色。

关仝用这幅《山溪待渡图》证明:真正的艺术从不需要滤镜。那些北方山水的雄伟、生活的烟火气,都在提醒我们:慢下来,才能看见山石的年轮里,藏着整个文明的呼吸。下次等车时,不妨学学画中人——抬头看看天,或许你等的那班车,正载着千年前的晨曦驶来。

想了解更多中国美术作品,可参看《极简中国美术史》。