2023年秋夜的上海街头,某剧院后台的灯光比往常暗了几分。金星对着镜子整理旗袍领口时,手机弹出一条微博推送:"金星海外巡演座无虚席"。镜中人指尖微顿,嘴角扬起熟悉的弧度——这个曾在内娱掀起惊涛骇浪的"毒舌女王",此刻的处境恰似她的人生剧本,永远在争议中破浪前行。

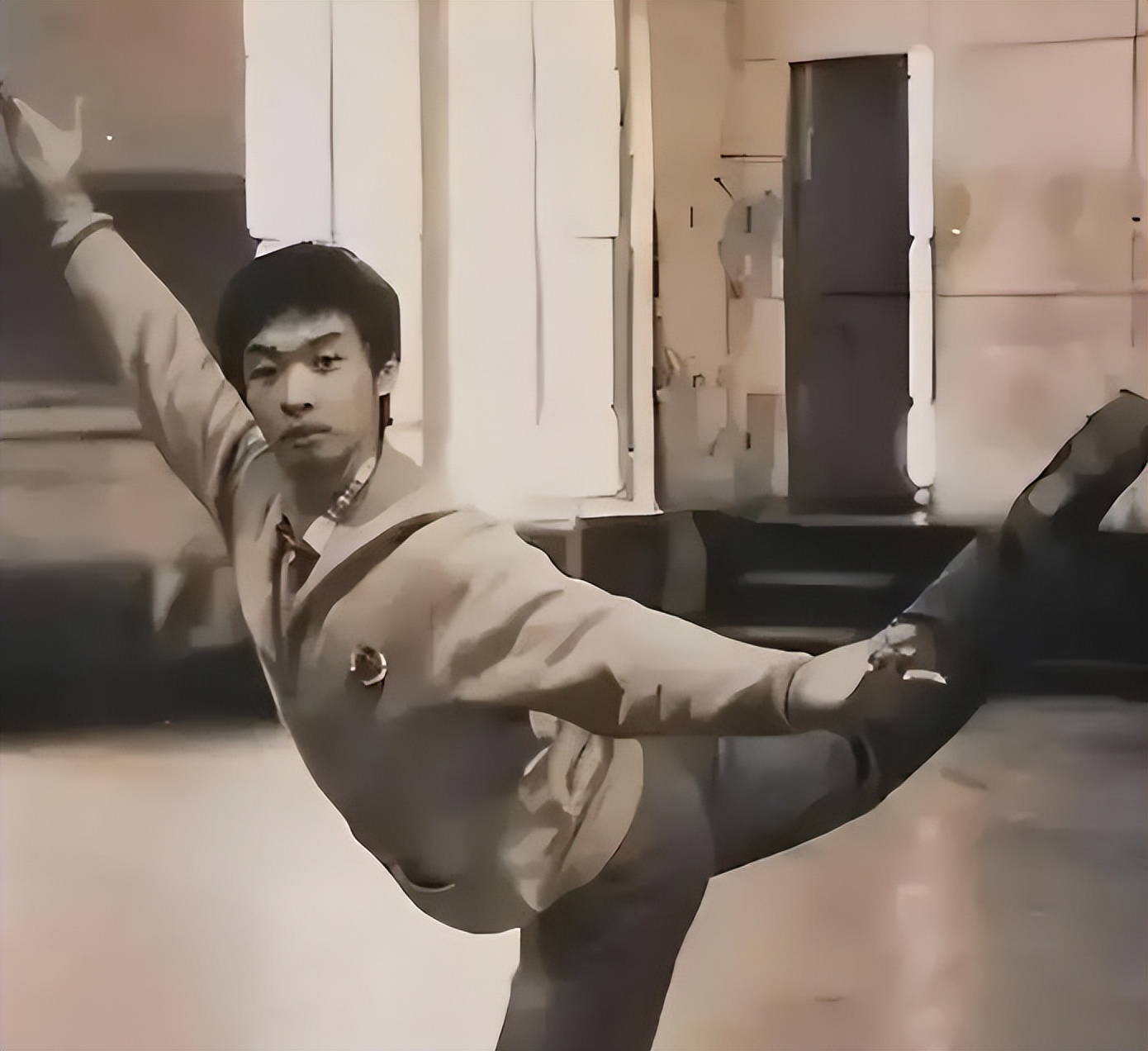

1995年的北京协和医院手术室,28岁的青年舞蹈家完成性别重置手术的新闻,在当时社会激起的震荡不亚于原子弹爆炸。那个年代,主流媒体对"变性"二字讳莫如深,街头巷尾的议论却如野火燎原。金星在自传中回忆:"麻醉醒来时,我听见护士用气声说'那个怪物',但窗外的阳光第一次真正照进了我的生命。"

这种撕裂式的生存体验,锻造出金星独特的表达基因。2021年《金星秀》重启时的收视数据颇具玩味:35岁以上观众占比58%,Z世代观众却达到惊人的32%。当年轻人在弹幕刷着"金姐YYDS"时,他们追捧的不仅是犀利点评,更是一个文化符号对既定规则的持续挑战。

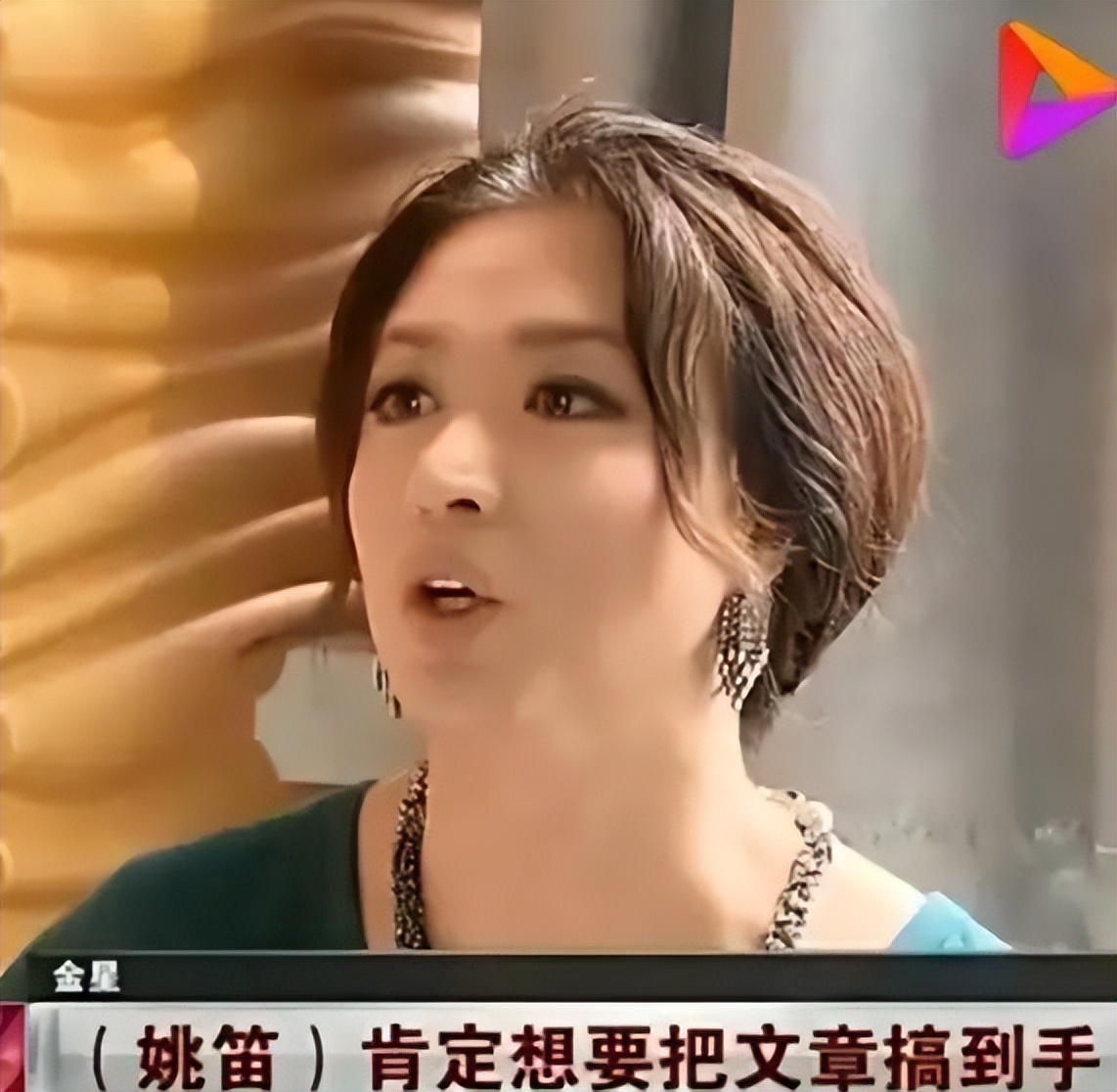

在虚拟偶像盛行的时代,金星的真实性成为稀缺品。就像她在某次采访中说的:"我的身体经历过两次重生,第一次是生理的,第二次是社会的。"这种双重突围的经历,让她的"毒舌"超越娱乐范畴,成为某种时代情绪的宣泄口。当某顶流明星的AI换脸视频点击破亿时,金星在微博的"假面舞会"话题下评论:"科技能复制皮囊,但复制不了说真话的勇气",瞬间收获10万+转发。

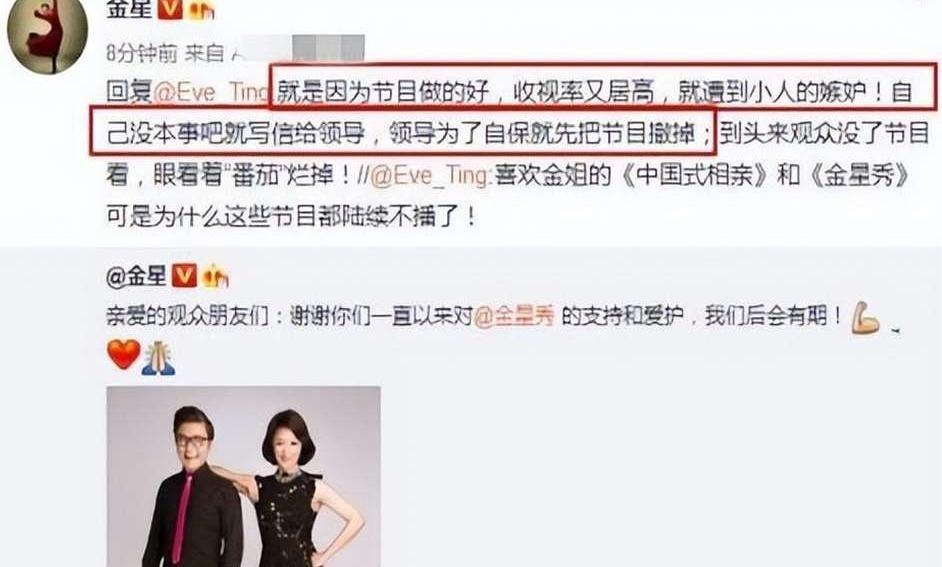

2023年5月的太原事件像一柄双刃剑,既划开了金星命运的转折点,也撕开了公共话语空间的隐秘角落。某文旅项目开幕式上,金星团队设计的彩虹元素舞台装置,在演出前48小时被紧急撤换。知情人士透露:"从接到通知到设备拆除,现场技术人员都戴着蓝牙耳机接收指令,没人知道具体决策链条。"

这场"消失的彩虹旗"引发的连锁反应远超预期。原定76场全国巡演最终只完成28场,但与此同时,金星海外巡演门票在Ticketmaster平台开售三分钟即告罄。这种冰火两重天的境遇,恰似我们这个时代的隐喻——当本土化叙事遭遇全球化表达,文化符号的传播正在形成新的拓扑结构。

值得玩味的是,事件发生后豆瓣小组的监测数据显示,"内娱敢说排行榜"中金星的热度反升37%。年轻观众发明了"代餐式追星":在视频网站剪辑金星历年吐槽合集,配上《孤勇者》BGM,最高单条播放量突破5000万。这种亚文化传播现象揭示出,当主流话语体系出现裂缝时,民间智慧总会找到新的表达路径。

观察金星团队近三年的策略调整,会发现条耐人寻味的曲线:微博话题互动量下降42%,但播客订阅量增长300%,海外视频平台平均观看时长达到23分钟(远超行业平均的7分钟)。这种传播阵地的转移,某种程度上映射着中文互联网舆论场的生态变迁。

某次巴黎巡演后的酒会上,金星对笔者坦言:"现在说'真话'需要更高明的技巧。以前是外科手术式精准打击,现在得学会用文化针灸。"这种转变体现在她近年来的创作中:舞蹈剧场《迷雾》用肢体语言解构网络暴力,沉浸式话剧《对话者》设置观众投票改变剧情走向——艺术形式创新背后,是对互动性话语体系的深度探索。

文化学者李明教授在《符号的迁徙》中指出:"金星的转型轨迹,实质是知识分子在算法时代的生存实验。当'热搜体质'遭遇'信息茧房',她选择用文化符码的多重变奏来保持话语活力。"这种实验颇具风险,就像她新创的现代舞《破茧》中那些充满撕裂感的动作,每一次伸展都在试探空间的边界。

在金星抖音账号的评论区,有条高赞留言值得深思:"以前觉得金姐太吵,现在才发现她是照妖镜。"这种认知转变背后,是年轻世代对真实对话的集体渴望。某高校传媒系的调研显示,00后观众对"语言类节目真实度"的期待值达到87分(满分100),远超他们对"制作精良度"的75分。

当我们对比《金星秀》和AI生成的虚拟访谈节目《星语者》,会发现个吊诡的现象:后者虽然能完美规避所有敏感词,但观众留存率不足前者的三分之一。这种数据反差揭示的,或许正是马斯洛需求金字塔顶端的真相——在技术狂欢的时代,人类依然渴求不完美的真实。

金星在纽约大学讲座时说过:"我的麦克风可能会沉默,但真话永远有千万种表达方式。"这句话让我想起威尼斯双年展上那件引发轰动的装置艺术:数百个悬浮的话筒组成DNA螺旋结构,每个话筒都在播放不同语言的"真相"一词。这种艺术化的表达,或许正是文化符号突破现实困境的密码。

结语站在2023年的岁末回望,金星现象早已超越个体范畴,成为测量时代精神的气压计。当我们在短视频平台刷着15秒的"金星语录",在海外剧院为她的新作鼓掌,在社交媒体争论"毒舌的边界",实质上都在参与构建新的对话伦理。

这个曾站在手术台上重塑身体的女人,如今正在更广阔的文化场域进行着另一场"性别重置"——将对抗性话语转化为建设性对话,把个人IP升维成文化符号。就像她谢幕时那个标志性的旋转,每一次看似危险的倾斜,都在寻找新的平衡支点。

或许某天,当金星在海外巡演的追光灯下说出"谢谢国内的观众朋友们",云端同步翻译的弹幕会如星河流转。那时我们会明白,真正的文化符号从不需要护照,因为真话永远是人类共同的语言。

人不人,鬼不鬼的变态人妖。[捂脸哭]