自明治维新以来,日本逐步转向军国主义扩张道路,制定了以侵略朝鲜和中国为目标的“大陆政策”,并积极扩充军事力量以实现其野心。

1894年2月8日(光绪二十年一月三日),朝鲜南部爆发了由秘密组织东学党发起的起义。起义者以“除暴安良”与“驱逐外敌”为口号,多次击退朝鲜政府军的进攻,使朝鲜封建统治阶层陷入恐慌,并向清政府请求派兵镇压这场大规模农民武装起义。负责朝鲜事务的清政府直隶总督兼北洋大臣李鸿章,在接到朝鲜政府正式求援后,计划派遣军队协助平乱。然而,日本早已密切关注朝鲜局势,并开始策划阴谋活动。

同年4月28日,起义军顺利攻占全罗道首府全州,并建立起农民政权——执纲所。次日,日本内阁决议向朝鲜派兵,意图借此挑起中日矛盾,进而发动侵略战争。

4月30日晚,朝鲜政府正式函告清政府,请求派遣军队提供援助。

5月1日,李鸿章下令直隶提督叶志超与太原镇总兵聂士成率领1500名士兵前往朝鲜协助平乱。此消息被潜伏于中国的日本间谍获取,并迅速上报给日本政府。

6月2日,日本参谋本部作出决议,设立战时大本营,并请求天皇批准向朝鲜派遣混成旅团。同一天,日本外相陆奥宗光指令驻朝鲜公使大鸟圭介率领400余名海军陆战队队员,乘坐“八重山”号军舰前往朝鲜。

与此同时,在一户少佐的指挥下,日军部队开始陆续向朝鲜进发。

6月4日,中国驻日公使汪凤藻依据《中日天津条约》,正式通知日本外务省,清政府应朝鲜政府邀请将出兵朝鲜。这一消息正中日本侵略者的下怀。次日,日本外务省迅速回复汪凤藻,表明日本政府同样计划派兵赴朝。

随着中国与日本相继向朝鲜增派军队,东学党起义逐渐被镇压下去,朝鲜国内局势趋于平静。

6月10日,朝鲜政府致函清政府,希望中方撤军,以消除日本留在朝鲜的借口。接到消息后,李鸿章当天便电令驻朝将领叶志超准备率军回国。清政府还向日本提出双方同时撤军的建议,但蓄意挑起冲突的日本政府断然拒绝。

为了继续寻找驻留朝鲜的理由并进一步扩大事态,6月11日,日本内阁会议采纳了首相伊藤博文亲自拟定的朝鲜内政改革方案,公然干涉朝鲜内政。

此后,日本一方面着手单方面推进所谓“朝鲜内政改革”,另一方面持续向朝鲜增派兵力,为后续行动做足准备。

6月10日,日本政府通知清政府:日后朝鲜若出现突发状况,责任将由清朝承担。与此同时,陆奥宗光指令大鸟圭介:引发中日对立是当务之急,为此可使用任何手段。

6月15日,日本召开大本营御前会议,决定立即启动战争计划。当天,天皇发布特别诏令,任命桦山资纪中将为军令部长。随后,日本大本营开始进行全面战争部署,并指示驻朝日军根据形势寻找机会对驻朝清军发起攻击。此外,日本还秘密策划了武力包围朝鲜王宫、绑架朝鲜国王的阴谋。

6月17日,大鸟圭介向朝鲜政府提出强硬要求,限其在6月20日前答复,否则日本将采取“自由行动”,这实际上是一份最后通牒。6月21日凌晨,日本军队包围并闯入朝鲜王宫,抢走了宫内文物及所有洋枪洋炮,绑架了国王李熙,扶持大院君李昰应重新掌权,并发布伪诏,请求日军驱逐驻扎在牙山的清军。

在日本军队正式进攻驻扎在牙山的清军之前,日本侵略者精心策划并挑起了丰岛海战,未宣而战,直接引发了中日之间的战争。

此前,为了应对朝鲜紧张的局势,清政府不得不向朝鲜增派兵力。总兵卫汝贵率领盛军六千人前往平壤,提督马玉昆带领毅军两千人进入义州,而左宝贵则率部八营准备奔赴平壤。

为向牙山增援,李鸿章雇佣了英国的小型商船“爱仁”号与“飞鲸”号,载运一营清军前往,并由北洋舰队的“济远”、“广乙”、“扬威”三艘军舰护航。

7月21日,又租用了英国商船“高升”号,运送两营清军前往朝鲜,同时由北洋舰队的运输舰“操江”号负责运送军械物资。然而,日本间谍窃取了清军的运兵计划,决定在朝鲜海域截击中国军舰和运兵船只。

7月22日,“爱仁”号与“飞鲸”号抵达牙山。次日凌晨,“济远”与“广乙”两舰从牙山返航,在牙山口外的丰岛海域遭遇日本军舰。日本军舰率先发动攻击,“吉野”号首先开炮,“浪速”号与“秋津洲”号随即猛烈开火。“济远”与“广乙”被迫还击。

战斗开始后不久,双方军舰均受到不同程度的损伤。“广乙”号被击中起火,失去战斗力,管带林国祥下令南驶搁浅,随后自行炸毁。而“济远”号管带方伯谦却躲入舱内,命令挂白旗逃跑。

“吉野”号紧追不舍。在这危急时刻,爱国水手王国成与李仕茂主动操控尾炮进行反击,连续四发炮弹命中三发,成功击退“吉野”号。

与此同时,“浪速”号与“秋津洲”号包围了迎面而来的“高升”号与“操江”号。“操江”号最终被俘虏。而“高升”号上的清军官兵英勇无畏,尽管面临敌人的猛烈炮火,依然顽强抵抗,直至船只完全沉没。船上一千二百名官兵中,除三百人获救外,其余全部壮烈牺牲,为国捐躯。

二十六日,日军进逼牙山东北二十公里处的成欢,聂士成指挥三千清军奋勇迎敌。二十七日凌晨,于光炘等人在佳龙里桥畔设伏袭击日军,成功击毙日军中队长松崎臣大尉等人。

然而,随着日军援军赶到,形势逆转,于光炘等人壮烈殉国。聂士成所部左翼防线较为薄弱,遭到日军猛烈进攻。聂士成多次派兵增援,但未能扭转战局。最终,聂士成率部顽强抵抗,击毙日军大队长桥本昌世少佐及多名士兵,因弹药匮乏,不得不突围而出,成欢随之失守。叶志超未作抵抗便撤出。

中日之间的紧张局势在1894年7月1日正式升级,双方宣战。然而,在这场战争初期,清政府采取了避战静守的策略,选择在平壤按兵不动,这给了日军充足的时间进行部署和推进。

从8月13日至15日,日本陆军第一军约一万人按照既定计划,分四路逐步逼近并最终将平壤合围。16日,日军发起总攻,兵分三路向平壤发起猛攻。战斗分别在大同江南岸、城北的牡丹台和玄武门以及城西南等多个地点同时展开。经过两天的激烈交战,平壤失守。

在此过程中,左宝贵等爱国将士英勇奋战,血洒疆场;而叶志超等人则弃城而逃,撤往北方。

与此同时,甲午战争的海战场也拉开了序幕。18日清晨,日本联合舰队司令伊东佑亨指挥的舰队在大东沟附近海域发现了完成护航任务后返航的北洋舰队。为了达到突袭的目的,伊东佑亨下令悬挂美国国旗作为伪装,悄悄接近北洋舰队。

直到中午时分,丁汝昌才察觉到这支快速驶来的舰队实为敌军,并立即命令各舰升火备战。随后,黄海海战正式爆发,双方展开了激烈的海上对决。

日本舰队由“松岛”、“千代松”、“严岛”、“桥立”、“扶桑”、“西京丸”、“赤城”与“比睿”八艘军舰构成本队,另有“吉野”、“浪速”、“秋津洲”、“高千穗”四舰组成第一游击队,总计十二艘战舰,旗舰为“松岛”号。

北洋水师则拥有“定远”、“镇远”、“致远”、“经远”、“来远”、“靖远”、“济远”、“广甲”、“超勇”、“扬威”十艘主力战舰,“平远”、“广乙”、“福龙”也曾短暂加入战斗序列,旗舰为“定远”号。

当双方距离约六千米时,“定远”舰管带刘步蟾下令开炮轰击,各舰相继发射首排炮弹,但由于距离过远,未能命中目标。

日军在三千米距离上开始炮击,其第一游击队的四艘军舰集中火力攻击北洋舰队右翼、远离主力的“超勇”和“扬威”两舰。“超勇”与“扬威”中弹起火,“超勇”迅速沉没,“扬威”被迫驶离战场搁浅,失去作战能力。

“定远”舰在施放大炮时因船体剧烈震动,导致站在飞桥上指挥作战的丁汝昌坠落甲板受伤,指挥权交由刘步蟾接手。

刘步蟾临危不乱,指挥得当,水兵们奋勇杀敌。在“超勇”被击沉后,“定远”等舰转而猛烈攻击敌舰“赤城”与“比睿”,迫使其退出战斗序列。

下午时分,日军采用了前后夹击的战术,对北洋舰队造成了严重的威胁。致远舰在管带邓世昌的带领下勇敢迎战日军舰队。在激烈的战斗中,致远舰的弹药几乎耗尽,且船体多处受损。此时,吉野号驶来,邓世昌果断下令加速向吉野号冲撞。

吉野号一边规避,一边发射鱼雷。不幸的是,致远舰被鱼雷击中,迅速沉没。邓世昌与二百多名官兵一同落水,仅有二十多人获救,其余全部英勇牺牲。这场海战持续了五个多小时,双方均遭受了一定的损失。

随后,李鸿章命令北洋舰队撤退至威海卫。日军趁势占领了朝鲜全境,并掌控了黄海和渤海的制海权,同时从陆海两路逼近中国。

九月二十六日,山县有朋率领的日本侵华第一军从朝鲜义州进攻清军鸭绿江防线;大山岩指挥的第二军则从大同江出发,于花园口登陆,直逼金州,进而南下辽东半岛。

二十七日,日军与聂士成、马金叙交火后攻占虎山。二十八日清晨,日军进攻九连城,由于刘盛休、吕本元早已撤离,日军未发一枪一弹便轻松占领这一重要城镇,随后又攻陷安东(今丹东)。同一天,日军还占领了花园口,并进一步侵占了貌子窝等地。

10月7日,日本侵略军对金州发起了进攻。驻守旅顺的总兵徐邦道主动请缨前往金州抵御敌人。

8日,双方在距离金州5公里的石门子爆发激战。然而,由于孤立无援,徐邦道最终撤退回旅顺。

9日,日军占领金州,并分三路向大连进犯。

尽管大连设有炮台,装备了最新式的大炮且储备了大量弹药,但守将赵怀益却因贪生怕死而临阵脱逃,致使日军于10日不费一兵一卒便占领大连。当地120门大炮及众多炮弹、军用物资全部落入敌手。

21日,日军开始攻打旅顺。旅顺虽有30座炮台、近150门大炮,海面布设水雷,驻军达30余营,但实际统领龚照玙却是个平庸卑劣之人,在金州失守前就一度逃往天津。临时统领姜桂题同样缺乏才能,无所作为。因此,当面对日军进攻时,唯有徐邦道率部奋勇抵抗,并于次日在土城子一带给予日军沉重打击。

至23日,徐邦道率领的爱国官兵已出现一些伤亡,加之疲惫饥饿,而黄仕林等人却带领部队逃跑,其部下甚至公然抢劫银号公库,导致局势混乱。

1894年11月21日,日军发动对旅顺的进攻。徐邦道率领清军英勇抵抗,但因寡不敌众,最终选择突围北撤。

次日,旅顺陷落。随后,日军在旅顺进行了长达四天三夜的大屠杀。城内百姓惨遭屠戮,遇害者达两万余人。侵略者手段残忍至极,有的百姓被砍头,有的被剖腹,还有妇女惨遭蹂躏后被杀害,儿童被钉在墙上,景象惨不忍睹。

据幸存者回忆,全城仅有36人幸免于难,这些人脸上被刺上"免杀"标记,被迫负责掩埋尸体。整座城市血流成河,尸横遍野,这场惨绝人寰的屠杀充分暴露了侵略者的残暴本性。

为求和平,清政府于11月24日通告日本,决定派遣侍郎张荫恒与巡抚邵友濂作为全权大臣前往日本议和。

然而,日本侵略者并未因此停手,北洋舰队的重要据点威海卫成为了他们下一个攻击目标。

同年12月,日本从本土调遣一支军队抵达大连湾,与此前入侵辽东半岛的日军汇合,组成以大山岩为司令官的军团,总计两万人,在联合舰队25艘军舰及16艘鱼雷艇的掩护下,准备对山东半岛发起进攻。

为了切断威海卫的后路,日军率先对成山发动袭击。12月25日,日军攻占成山与荣成县城后,沿陆路向西推进。山东巡抚李秉衡派兵在枫岭、桥头等地与敌交战,但屡屡败退,威海卫后方各重要防御阵地相继失守。

光绪二十一年一月五日(1895年1月30日),日军开始攻打威海卫南部诸炮台,与此同时,联合舰队也从海上发动猛烈攻势。

当时,北洋舰队仍然拥有两艘铁甲舰、五艘巡洋舰、六艘炮艇以及十二艘鱼雷艇,整体实力仍不容小觑。然而,由于李鸿章等人的战略决策失误,下令严禁出战,死守威海卫港,导致北洋舰队陷入被动挨打的困境。

1月5日起,在日本联合舰队司令伊东佑亨的指挥下,日军对威海卫展开多次进攻,并成功占领了南北帮炮台。北洋舰队由此陷入了日军陆海夹击的绝境。

1月11日,“定远”舰被日军鱼雷击中后搁浅。次日,“来远”舰中雷受损,“威远”号也被鱼雷击沉。

1月13日,日本联合舰队发动总攻,其旗舰“松岛”号在战斗中受重伤。然而,北洋舰队的十二艘鱼雷艇却擅自逃离战场,部分被日军击沉,部分遭俘虏。

1月14日,日军再次发起攻击,“靖远”舰遭受重创。此时,北洋舰队中的外籍教习——英国人马格禄和美国人浩威煽动其他外国人及威海卫营务处提调牛炳昶等人,逼迫北洋舰队提督丁汝昌投降,但遭到丁汝昌的严词拒绝。

1月15日,日军再度来袭,“靖远”舰最终被击中搁浅,其余舰艇也因长期激战而弹药几乎耗尽。马格禄与浩威等人再次劝降,并煽动士兵持武器威胁丁汝昌。

面对如此绝境,丁汝昌意识到局势已无法挽回,遂派人炸沉搁浅的“靖远”舰。“定远”舰管带刘步蟾亦下令炸沉“定远”舰,随后自杀殉国。

1月17日,丁汝昌亦自尽以报效国家。

次日,“广丙”舰管带程璧光乘坐“镇北”炮艇向日本联合舰队递交降书,将“镇远”、“济远”、“平远”、“广丙”四舰、六艘炮艇以及刘公岛上的所有军用物资拱手交予日本侵略者。

1月23日,日本联合舰队正式进入威海卫港,北洋舰队至此全军覆没。

几乎就在日军进攻山东半岛的同时,中日两军在辽东地区的战事正沿着东西两条路线激烈进行。东路方面,聂士成与依克唐阿率领部队驻守大高岭一带,与日军展开周旋。

陈湜的湘军完成与聂军的换防后,与东边道道员张锡銮合作,在当地民众的支持下,分别于二月二日和五日成功收复宽甸和长甸两地。而在西线战场上,清军先后组织了五次针对海城的反攻行动,但最终均未能取得胜利。

随着日军进入山东半岛,其驻扎于岫岩、海城、盖平的部队分三路发动进攻,导致清军节节败退。日军占领鞍山等地后,于二月八日对牛庄发起大规模进攻。

然而,守将李光久与魏光焘等人却因吸食鸦片而疏于指挥,仓皇逃离战场,致使爱国官兵只能自发抵抗。他们依托房屋和墙角顽强死守,最终约两千人英勇牺牲。

次日,牛庄陷落。吴大澂得知牛庄失守的消息后,从田庄台撤至石山站。负责防守营口的宋庆则于当夜带领三万大军渡过辽河,同样逃往田庄台。

十一日,日军兵不血刃地占领营口。

十三日,日军对田庄台发起猛烈攻击。经过激烈战斗,宋庆因敌不过日军攻势而弃城而逃,近两千名未能及时撤离的清军官兵惨遭屠杀。日军攻占田庄台后,放火焚烧全城,使这座城镇化为废墟。至此,辽东半岛完全落入日本侵略者之手。

当辽东半岛局势告急的消息传来时,清政府陷入了极大的恐慌之中。此前,为了寻求和平解决,清政府曾派遣张荫恒与邵友濂前往广岛,与日本代表陆奥宗光进行谈判,但最终被日方拒绝。

随后,日本明确要求由李鸿章作为清政府的全权代表参与谈判,清政府无奈之下只能接受这一条件。

为尽快达成和议,1895年2月18日,李鸿章携其顾问美国人科士达、儿子李经方以及随员马建忠、伍廷芳等人,乘坐两艘德国轮船从天津出发,前往日本马关展开谈判。

24日,李鸿章与日本全权代表伊藤博文、陆奥宗光在春帆楼正式开始议和。李鸿章提出先停战再议和的要求,试图缓解紧张局势。

然而,伊藤博文见有机可乘,故意提出极为苛刻的停战条件,其中包括要求占领天津等地在内的四项条款。

面对如此严苛的条件,李鸿章不得不放弃停战提议,转而直接进入议和条款的讨论。当天会谈结束后,李鸿章在返回住所途中,遭到日本暴徒小山丰六郎枪击,左眼下部受伤,导致谈判一度中断。

李鸿章遇刺事件令日本政府陷入短暂的恐慌之中,他们既担忧列强借此机会干涉,又害怕李鸿章采取强硬措施反击。然而,在谈判的背后,日本并未停止军事行动,而是继续向澎湖列岛派出军队。自27日起,经过两天的战斗,日本成功攻占了澎湖列岛,为其在谈判桌上争取更大的利益奠定了基础。

1895年3月3日,陆奥宗光紧急告知李鸿章:日本政府决定暂时停战。尽管李鸿章在遇刺后没有采取任何应对措施,但在接到通知后却显得十分欣慰。

3月5日,双方签署了一项为期三周、不涉及台湾和澎湖的停战协议。

从3月7日起,议和谈判继续进行。日本代表提出了远超其实际需求的苛刻条件。伊藤博文对李鸿章父子态度蛮横,不断施加压力,迫使他们屈服。李鸿章父子虽试图讨价还价,但始终未能据理力争。即便在一些细节上有所争辩,也显得毫无意义,更多时候只能低声下气地恳求对方。

李鸿章不仅要面对日本代表的压力,还要处理与清政府的关系。他意识到日本在割地问题上的强硬立场,同时又担忧清政府不会轻易同意。因此,在给总理各国事务衙门的电报中,他引用了日本代表的强硬言辞来警示清政府。

3月19日的电报中提到:伊藤博文声称广岛已派遣30余艘运兵船前往大连湾,小松亲王也将率队随后进发。这番话达到了预期效果。

3月21日,李鸿章收到谕旨:若无其他办法,可遵照先前指示签订条约。3月23日,《马关条约》正式签署。

《马关条约》正约共十一条,主要内容包括:承认朝鲜独立;将辽东半岛、台湾全岛及其附属岛屿、澎湖列岛割让给日本(后辽东半岛以三千万两白银赎回);赔偿日本军费两亿两;允许日本臣民在中国通商口岸及城市从事各种制造业,并可自由进口机器,仅需缴纳规定进口税;开放沙市、重庆、苏州、杭州为通商口岸,日本船只可沿内河航行至上述港口载客运货。

甲午中日战争及《马关条约》的签署,对中国造成了深远而严重的后果。尽管中国军民英勇抵抗外来侵略,以热血与生命书写了一段悲壮的历史篇章,但终究未能改变因清朝政府腐败无能而导致的失败结局。

北洋舰队的全军覆没以及湘军的大规模溃败,不仅是清廷统治者妥协投降政策的恶果,也充分暴露了封建王朝的极度虚弱本质。在这场战争中,中国人民惨遭日本侵略者的屠戮,祖国神圣领土被侵略者的铁蹄肆意践踏。

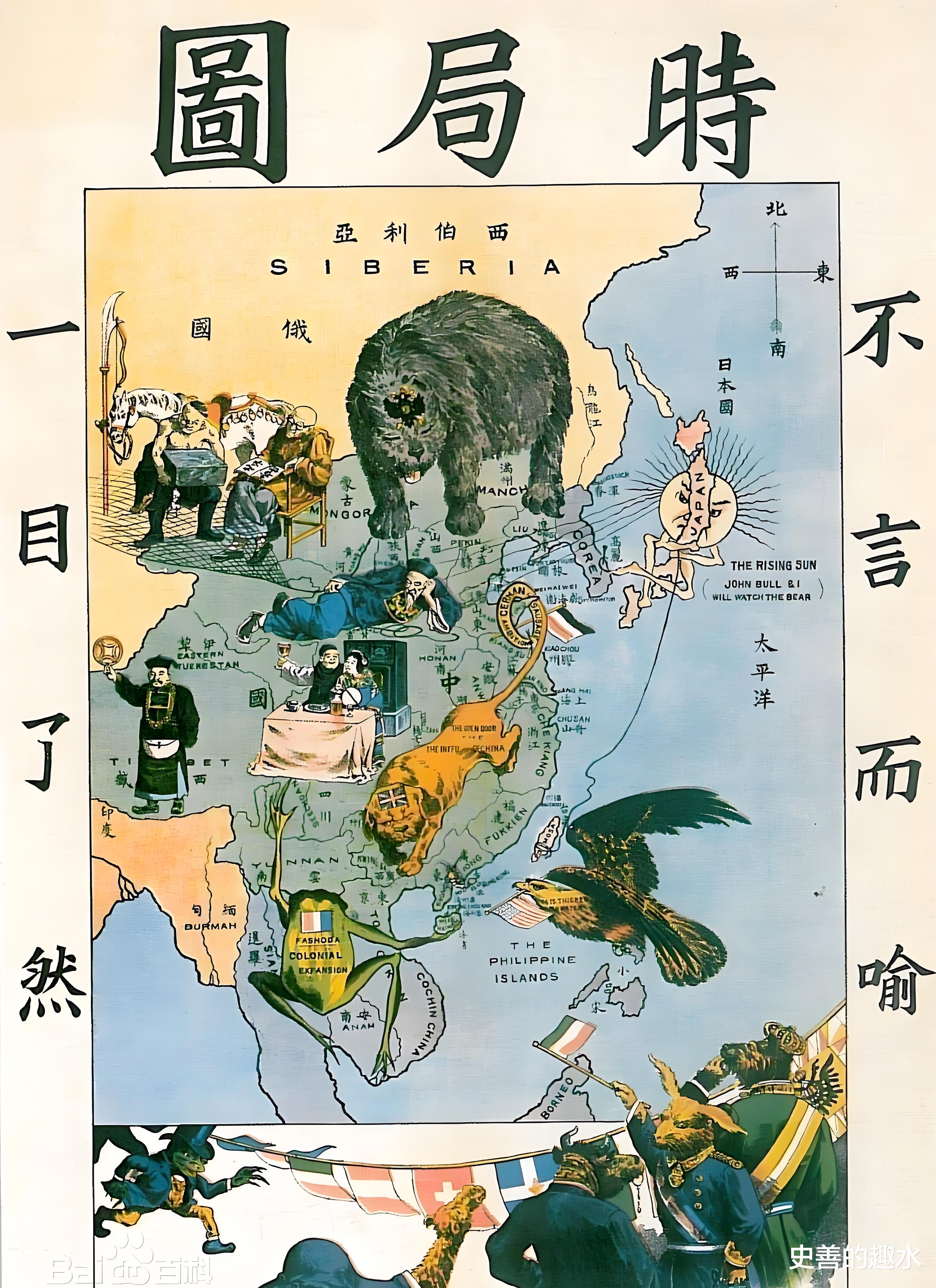

《马关条约》的签订进一步严重破坏了中国的领土主权完整,使数百万同胞陷入日本侵略者的压迫与摧残之中。这一不平等条约不仅激发了中国人民反抗侵略、捍卫国家主权的决心,还促使列强对华侵略野心急剧膨胀。各国纷纷在中国加大投资力度,实施资本输出,同时竞相划分“势力范围”,掀起了一轮又一轮瓜分中国的狂潮。