在中国古代的科学家中,郭守敬这个名字虽然不算名声不显,但是也完全比不上他的丰功伟绩。相信详细了解其一生的功绩后,任何一个人都会赞叹他震古烁今贡献,这位中国历史上少有的全才型科学家得到的赞誉实在是太少了。

年少成名,要靠交友

元太宗三年(1231年)的一天,顺德邢台(今河北邢台,在元、明、清时叫顺德府)的一户农家里降生了一名婴儿,家里人给他取名叫郭守敬,字若思。这一年也是金哀宗正大八年,蒙古已经将金朝的疆域压缩到今天的开封到信阳狭小的空间了,而郭守敬出生的邢台早已经纳入了蒙古的版图。从积极的方面来看,这倒是有利于他一家免于兵燹(xiǎn)之祸。

今人绘郭守敬画像

从“守敬、若思”这样的名字组合来看,郭守敬的家人是希望郭守敬遵守道法常理,精于思考和探索,没想到郭守敬后来的人生轨迹,竟然真的和他的名与字完全贴合。这个名与字,大概率是郭守敬的爷爷给他取的。因为史书上完全没有记载郭守敬的父母(可能均早逝),而是记载他的祖父郭荣“通五经,精于筭数、水利”,郭守敬正是由他这个了不得的爷爷带大的。

郭守敬的家庭应该不是大富大贵之家,也不是什么名门之后,但是家里还是供得起他读书,郭荣就让郭守敬与刘秉忠、张文谦等人一同在邢台西边的紫金山学习,虽然《元史》记载是“同学”,但实际上刘秉忠和张文谦同岁,都大郭守敬15岁,而刘秉忠此时已经在邢台做官了,他更像是郭守敬的老师。

郭守敬、刘秉忠、张文谦等五人被称为“紫金五杰”

记载郭守敬生平的《知太史院事郭公行状》上还记载了他的两件趣事,说他十五六岁的时候,便能从一副拓印的石刻“莲花漏图”上弄懂这种计时器的原理,后来还把它复刻了出来。随后他又得到了一幅“尚书璇玑图”,便能根据图画所示,用竹篾扎制出一架测天用的仪器,而且还堆土做了一个土台阶进行观测,而且做的还十分的精确。

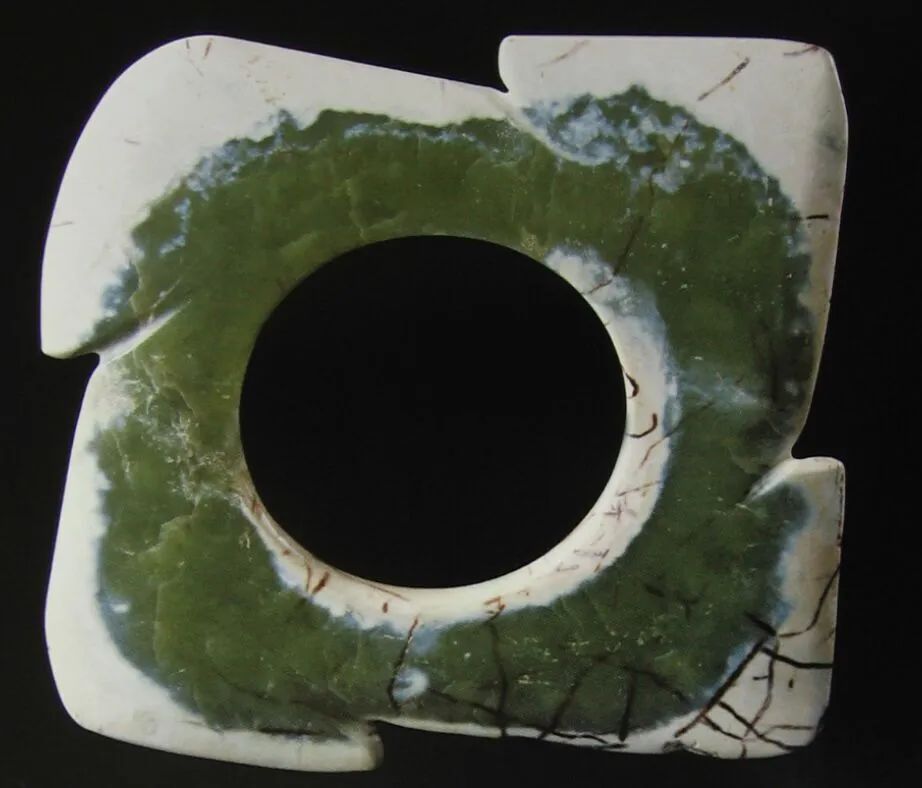

这其中“莲花漏”不是什么稀罕玩意儿,很多人都见过,就是利用滴水来计时的水钟。而“尚书璇玑”到底是个什么东西,就不知道了。玉璇玑倒是挖出来不少,不过看起来就是佩饰没有观测天文的作用,而上述《行状》中的描绘看起来像是浑天仪,其实物早已不得而知了。

庙底沟二期文化 玉璇玑 山西省芮城县清凉寺墓地出土

有趣的是,表现郭守敬天生聪明的这两则小故事,按照时间顺序应该写在开头,但却如“狗尾续貂”般放在了结尾,似乎有牵强附会的感觉,或许其真实性和我们小学学的若干“名人轶事”有共通之处。

与郭守敬一同求学的刘秉忠这个人可不一般,他家里世代就是辽朝官宦大族,他自己年轻时候就无书不读,尤其擅长研究《易经》,后来,他进入到了当时还只是一个宗王的忽必烈的幕僚系统中,为忽必烈出谋划策。他日后成为元帝国蓝图的“总设计师”,高居三公之位,当初与其一同求学于紫金山的郭守敬、张文谦等人都被他大力提携,日后都身居高位。所以一个人在事业之初,能有一个拉你一把的好朋友,实在是太重要了。

今人绘刘秉忠画像(来源:邢台市人民政府官网)

兴修水利,功泽万代

得到刘秉忠的提携后,郭守敬在张文谦手下做事,于各地进行战乱后的宣慰工作。世祖中统三年(1262年),经时任左丞的张文谦的推荐,郭守敬在开平府受到忽必烈召见,他面陈关于水利的建议六条,每奏一事,忽必烈都点头称是,对他颇为赞赏。郭守敬随即被忽必烈任命为提举诸路河渠,掌管各地河渠的整修和管理工作,一年后又加授他银符,升其为副河渠使。

此时的郭守敬,终于可以在他的职权范围内,兴修水利,实现他的理想抱负。至元元年(1264年),郭守敬来到西夏故地视察河渠水道,随后他的“忘年交”张文谦也来到西夏。在张文谦的支持下,郭守敬主持修复了黄河灌区唐徕、汉延及其他十条干渠、六十八条支渠,溉田九万余顷,帮助宁夏地区迅速从战乱的凋敝恢复过来,当地百姓为了纪念郭守敬,曾在渠头上为他建立生祠,足见他的巨大贡献。

矗立在宁夏银川唐徕渠畔的郭守敬塑像(来源:seetao.com)

西夏地区是郭守敬进行大规模水利建设的起始,郭守敬回到大都后,在接下来的三十年间主导了一系列水利建设工作,包括疏通了因战乱而被人为阻塞的卢沟河(即永定河),使北京西山上用来建设宫殿的木材可以畅通无阻地运入到大都;将山东地区的汶水、泗水与江淮水系打通,打通南北漕运通道;开发大都以北白浮泉的水源,修建斗闸,利用闸门的开闭来提升降低河流高度,使之可以上下通航,最终节省下官府和百姓的陆路运输费用等等治水措施。至元十三年(1276年),都水监并入工部,郭守敬任工部郎中。

蒙古于1153年迁都燕京,后改称大都,北京地区水系贫乏是一直困扰统治者的问题。彼时来自南方的钱粮等物资都要通过内陆河运和海运集中到通州,然后再主要依靠陆路运输进入大都,不仅运输极为不便,还“驴畜死者不可胜计”。金朝时期就曾试图开辟河道将大都主城与通州运河相连,但因为水量不够或泥沙淤积,均宣告废弃了。

元大都布局复原图

1291年,已是耄耋之年的郭守敬在经过全面的勘察后,向忽必烈提出了11项水利建议,其中就包括修建京通大运河。忽必烈览奏后非常高兴,特别重置都水监一职位,由郭守敬任领都水监事一职。至元二十九年(1292年)春,运河工程动工,开工之日忽必烈命丞相以下官员一律到工地劳动,听郭守敬指挥,虽然只是大领导做做样子,也能看出忽必烈对此事的重视。

在经验丰富的郭守敬的调度下,仅仅一年多的时间,长达160里的京通运河全线贯通,忽必烈从上都(今内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗)回到大都,路过积水潭时,见往来船影如梭,船帆遮天蔽日,大悦,将运河赐名为“通惠河”,并赐郭守敬一万二千五百贯钱。

今日的通惠河

至元三十一年(1294年),忽必烈去世,经过一番元朝的“保留节目”宫廷内斗后,铁穆耳即位,即元成宗,郭守敬则还是当着“水利部高级总工程师”的职务。大德二年(1298年),有人提议从上都西北的铁幡竿岭下,开出一条宣泄山洪的渠道,向南通往滦河,成宗说,那就把郭工召过来参议一下吧,于是六十多的郭守敬又从今天的北京折腾到250多公里外的正蓝旗去。

郭守敬到了上都,先是实地看了一下地形,又看了下往年的洪水资料,心里有数了,便上报说原方案不行,必须将泄洪道拓宽到五十步至七十步(约80-115米),但古代没现代这样的工程质量终身责任制,成宗吝惜公费,就下令把河道缩减了三分之一。结果次年山洪暴发时,果然因渠道太窄形成洪涝,许多人畜被冲走,还险些冲及成宗的行帐。成宗在避水时叹道:“郭太史真是神人呐,可惜没有听他的话!”

执政吝于工费,以公言为过,缩其广三之一。明年大雨,山水注下,渠不能容,漂没人畜庐帐,几犯行殿。翌日,天子北狩,谓宰臣曰:“郭太史神人也,可惜不用其言。”

《元史 列传卷第五十一》

今人复原的大帐里的元朝行宫

观星修历,震古烁今

可以说北京能成为后世700多年王朝中枢的所在地,郭守敬功不可没。仅看在水利方面的功绩,郭守敬已经可以成为与战国时期修建都江堰的李冰齐名的知名水利家,然而其在天文学上的造诣,更使他跻身为中国古代科学史上的最顶端的那几个名字之一。

当初,刘秉忠因为《大明历》自从辽、金开始沿用了二百多年,渐渐出现误差,提议想要修订却去世了。到了至元十三年(1276年)的时候,忽必烈想起了刘秉忠说过的话,就把郭守敬从工部调到太史局,与王恂等人负责天文观测及修订历法的工作。

位于积水潭北岸的郭守敬纪念馆(来源:北京郭守敬纪念馆)

治水和历法修订在现代看来风马牛不相及,在古代那也非得是“超世之才”才能一个人都干了。郭守敬主要负责制造天文仪器,彼时司天台的浑仪,是宋朝皇祐年间在汴京制造的,与大都的天体度数不相符,比较测量南北两极,大约相差四度,底座也已经倾斜了,郭守敬于是详尽地考察了它们的错误之处并进行了调整。此后,郭守敬又陆续制作了观测星月影长来推算星辰地平高度的窥几、通过观察太阳在不同经纬度影子不同而确定方位的正方案、以小孔成像技术实现观测太阳位移的仰仪等等十几种天文仪器。

由于战乱等影响,郭守敬制造的天文仪器原物几乎都没有保存下来,但其改革过的圭表的实物还依然矗立着,这就是位于河南登封市东南15公里的告成镇告成村的观星台。圭表原理是通过观测每天日中日影的长短变化,从而找出季节的变化并确定年份长短。其原理虽然简单,但是要确保其方位正确、方向垂直、读数精确等特性,必须要极高的天文学和数学方面的造诣,郭守敬正是这样的天才。

观星台于1961年被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位(来源:大河网)

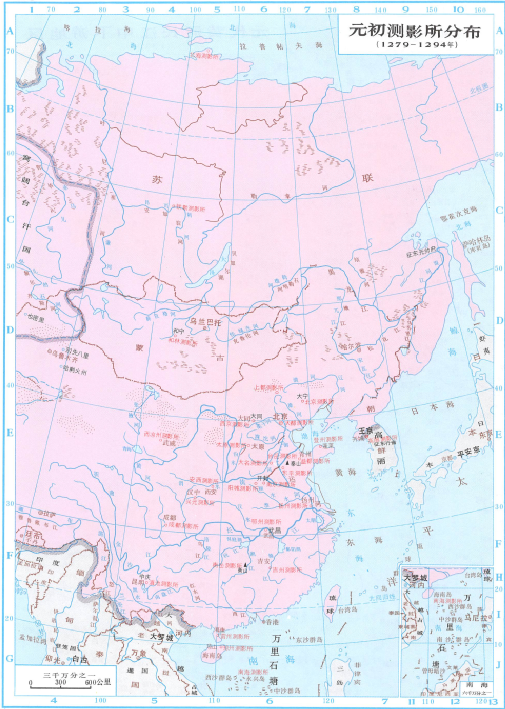

至元十六年(1279年),郭守敬借着为忽必烈讲述天文仪器原理的时机,上奏道:“唐朝开元年间,僧一行曾在全国13处观测点进行天文观测,如今元朝的疆域比唐还大,如果不分赴各地进行实测,就不能了解日月食的时刻和食分数、各地昼夜长短的差距,以及日月星辰在天球上的位置。

元朝辽阔的疆域,为郭守敬这次在封建时代前所未有的观测活动提供了条件,忽必烈下令派监候官14人分道而出,在东南西北27个地方进行测验,最北端到了北海(今俄罗斯西伯利亚中部通古斯卡河一带,北纬64.1°);最南端到了西沙及中沙群岛以南或东南(北纬15°,今天黄岩岛一带),南北跨度直线距离就长达5000多公里,这就是中国历史上著名的“四海测验”。

元初测影所分布

经过一年的观测以及数据核对,郭守敬和他的伙伴们测量出一个回归年为365天5时49分12秒,和现代科技测量的结果只差了26秒,据此编纂的《授时历》,相较于西方同类型的《格里高利历》早了三百多年,要知道这可是距今已经700多年前的事情了。

对天文学家最高地位的肯定,就是让其姓名在浩瀚的星图上长存。1970年,国际天文学会将月球上的一座环形山命名为“郭守敬环形山”;1977年3月,国际小行星中心将小行星2012命名为“郭守敬小行星”;2010年4月17日,中科院国家天文台将国家重大科技基础设施LAMOST望远镜命名为“郭守敬天文望远镜”。

位于河北省的国家天文台兴隆观测站的“郭守敬天文望远镜” 英文缩写为LAMOST

元仁宗延祐三年(1316年),科学巨匠郭守敬与世长辞,享年八十六岁。时人评价郭守敬有三个方面是后人无法超越的:一曰:水利之学,二曰:历法之学,三曰:仪器制造之学。当代有人更是称呼其为“十三世纪末、十四世纪初世界最伟大的科学家”,足见他在中国古代科学史上震古烁今的地位。郭守敬是中国历史上少有的全才型科学家,他的功绩万古长存,他的名字,也该被更多的世人所知晓。