今天想跟大家聊聊一个让人琢磨不透的事情,这个故事发生在上世纪80年代。

当时,磷肥对于许多农民来说是一个新鲜但不受欢迎的东西。

一个大家族中,小辈购买磷肥回家,而长辈们却一致反对,认为那是对土壤的一种破坏。

这样的场面,您是不是也有点耳熟?

试验初期的困惑与挑战1980年秋天,我们区农技站接到了一个任务:要推广在小麦种植中的磷肥施用,具体说就是过磷酸钙。

对于我们这些技术员来说,这可是个不小的任务。

站长安排我和小杨负责这件事儿。

说实话,刚接到这任务时,我和小杨都挺兴奋,觉得能通过我们的努力让农民朋友们更加科学地耕种,提高产量,感觉挺有成就感。

不过,事情可不像我们想象的那么顺利。

一开始,我们选择了离农技站不远的刘庄东队作为试验地。

我心想,离得近,方便我们观察记录数据,队长也肯定乐意配合。

可是事情没那么简单,没想到的是,找刘庄东队的队长刘老头一开始倒是爽快答应了,但没过几天就跑来告诉我们,社员们不同意,说磷肥味道刺鼻,会让地“臭”了,影响收成。

弄得我和小杨真是哭笑不得。

与队长刘老头的初次接触其实,回过头来看,我们还是有些急于求成,没有做好充分的沟通工作。

真的是想当然地认为,这么好的事儿,直接提出来他们肯定就能接受。

于是,在选择试验地时,我们找到了生产队队长刘老头,说明了我们的施肥试验目的。

起初刘老头还挺高兴的样子,带我们去地里实地看看地块,后来订了个时间让队里人去农技站拉磷肥。

结果,到了约定时间,等了一整天也没见人来。

刘老头匆匆忙忙赶到农技站,跟我们说队里社员不同意,说那磷肥太“臭”,怕地里几年都长不出庄稼。

所以,这个试验的事儿就这么泡汤了。

最终成功的试验地选择

这次受挫,让我们意识到,要推广新事物,不是那么简单的事儿,没有农民配合,任何好想法都难以实现。

小杨和我立刻调整思路,重新寻找试验地。

几经周折,我们终于找到了一个愿意配合做试验的地方——小曹庄的队长曹大旺。

为了避免再发生之前的事情,这次我们直接把曹队长带到农技站,当场将磷肥拉到生产队。

这次我们拿了300斤过磷酸钙,分三袋,每袋100斤。

我们将这个肥料施在三亩地的试验田内,每亩施100斤。

为了确保试验的效果更直观,我们将试验地划分成六个方格,每格一亩地,三格施磷肥,三格不施磷肥。

这样一来,可以很明显地看出施磷肥和不施磷肥的差别。

试验结果的惊人效果试验过程中,通过观察,在小麦越冬时,就能看出磷肥的效果。

施磷肥的小麦每株的分蘖比不施磷肥的多1.5到2个,次生根也多了3条。

到了抽穗时,施磷肥的小麦比不施磷肥的高出了一个穗头。

收割的时候,我们就更加兴奋了,施磷肥的亩产达到了689斤,比不施磷肥的高出183斤。

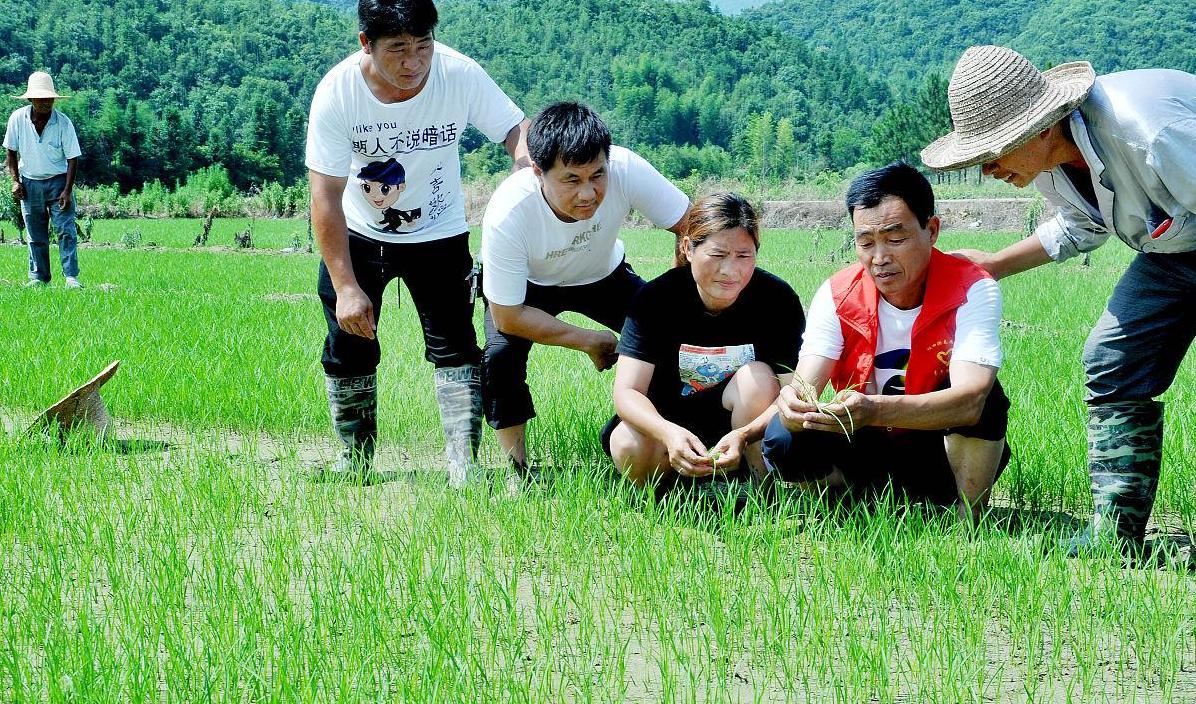

为了让更多人看到磷肥的效果,我们还在试验田召开了现场会,让大家亲眼看看施磷肥和不施磷肥的差别。

从此以后,农民开始慢慢接受并认识到了磷肥的好处。

一九八一年,我们进一步在全区各大队进行43个点的试验,效果显著,农民们纷纷认可。

到1982年,实行责任制后,每家每户在种麦前都开始购买化肥了,不只是过磷酸钙,还有碳酸氢铵。

再后来,复合肥普及了,过磷酸钙和碳酸氢铵似乎也渐渐淡出了大家的视野。

结尾通过这个故事,我们可以看到,任何新技术的推广都不是一蹴而就的,需要与农民朋友们多沟通、多交流,让他们真正看到效果,体会到好处,才能被接受、推广开来。

这不仅仅是磷肥的推广,也适用于现代农业中的各种新技术、新方法。

现代科技在不断发展,农业技术也是日新月异,我们技术人员要做的,就是要把这些技术如何更好地推广到田间地头,让农民朋友们都能受益。

希望今天的分享能给大家一些启发,也期待未来有更多人关注并推动农业技术的发展。