仰望中国高教的璀璨星河,“九二双”无疑占据中心地位。但鲜少有人留意到,星海之中,有这样一所学校,它甘愿在时代变迁里脱下“部属”光环,默然转身,只为将根系深深扎入我国发展建设的土壤。它,便是今天的主角——桂林理工大学。

新中国成立后,为快速恢复经济和建立工业化体系,国家决定采取“部门办学”的建设模式,培养对口人才。地理战略位置险要且矿物资源丰饶的广西,自然便成为“部门”的布局点。

此时,桂工前身——桂林地质学校,在国家重工业部的牵头下横空出世,以地学为特色,在回应国家战略和区域发展需要的过程中,发出了八桂大地的最强音——

1987年,桂工凭借“长江中下游铜硫金银资源重大发现与个旧——大厂锡矿成矿条件、找矿方法及远景”项目斩获国家科技进步特等奖,成为迄今为止广西高校科研成果获得的最高奖项。

项目落地后,为被矿产“卡脖子”的中国工业,探获了极为庞大的资源,甚至一力带动了少数民族地区的城镇化进程,被国际誉为“教科书级案例”……

然而,随着高教发展的调整,考虑到资源下放的需要,中央在1998年对高等教育管理体制进行改革,超300所院校将被划归地方管理。

为了实现高校服务地方经济,桂工毅然决定褪下“部属”光环,只为践行那句“应需而建,谋强而生”。

纵使部属身份不再,深耕科研的桂工仍用一个接一个的成果,勾勒出区域乃至国家“纵横南北,捧摘星辰”的宏伟蓝图——

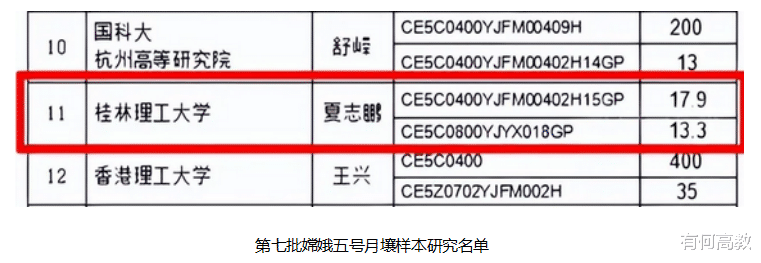

月壤研究:成为广西唯一获得“嫦娥五号”月球科研样品的高校;

南极考察:搜集南极陨石数量全国高校第一,是全国唯一开展南极陨石分类研究的高校,成立了全国第一个陨石与行星物质研究中心,助力我国成为世界第三大南极陨石拥有国;

中国天眼:为“天眼”织索网,解决了FAST建造的关键技术难题,节约至少4.8亿元;

港珠澳大桥:成功研发大直径预应力高强螺纹钢筋连接锚固体系,打破国外垄断;

绿色节能:2012年,陈平教授团队凭借“管磨开流选粉节能技术及其水泥绿色制成应用”荣获2011年度国家技术发明二等奖,实现了广西在此奖项的又一突破;

2024年,陈平教授参与的“高铁相抗蚀胶凝材料设计/制备技术及严苛环境工程应用开发”项目荣获国家科学技术进步奖二等奖。

近五年来,桂工先后获得教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术进步奖)二等奖,广西自然科学一等奖、科技进步一等奖、技术发明一等奖、广西社会科学优秀成果一等奖等省部级科技奖励70余项。

2020年,该校更是实现了有效发明专利拥有量达1000余件,一举挺进全国高校百强(排名第82名),并被国家知识产权局、教育部认定为国家知识产权试点高校。

无论有无部属身份,不管能否受到关注,当进入新时代,越来越多的人不再以“头衔”论实力。曾经以地学名天下的桂林理工大学,也挣脱了标签桎梏,迎来了如今“以工科为主、多学科共绽”的发展新局,早已与新时代、区域内的发展需求和鸣共奏。

桂工,一所“因地制宜”的学府要知道,有着“有色金属之都”之称的广西,坐拥我国最为丰富的矿产矿藏资源。早在17年,就有“广西发现储量超两亿吨特大稀土矿”的消息传出。加之随着“双碳”战略推进,广西绿色环保产业规模持续扩大……

“既要绿水青山(生态环境),也要金山银山(矿产地质)”的区域内发展特色,恰好与桂工“以工为主,环境、地学、材料等优势显著”的学科特色交相呼应、完美契合。

鉴于这一背景,桂工及时对接“广西特色资源(有色金属、稀土等)勘查—开采—冶炼—加工—废弃物处理—生态修复”产业链,并构建“地质、环境、测绘”—“冶金、化学”—“材料、化工”—“环境、土木”—“旅游、风景园林”等学科链,瞄准区域特点,直指人才需求,大力发展自身学科特色。

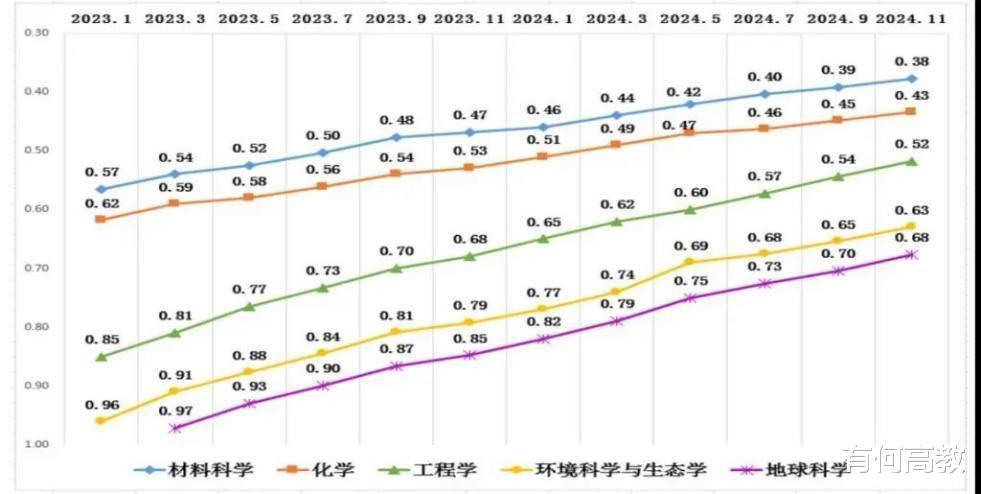

根据ESI公布的相关数据,我们发现,近年来桂工地球科学、环境/生态学、材料科学、化学、工程科学等5大学科进势飞快,综合学术实力持续走高。

从2025年3月ESI公布的数据来看,该校5大学科仍稳定保持“排名全面、连续提升”。特别是该校工程科学学科,实现了单次排名暴涨40位的成绩,成为该校不断深化学科特色的显性说明。

除却ESI的表现,无论是国家/地区各类学科建设评审,还是权威榜单的评价结果,都足以展现该校“贴合产业链、构建学科链”的发展决策,是其“力争上游,更进一步”的绝妙一笔——

第四轮学科评估结果中,桂工环境科学与工程成功入选B类,位列省内第1,统计学、工商管理、计算机科学与技术3大学科,实力位居省内前3;

广西一流学科建设项目入选名单中,该校地质资源与地质工程、环境科学与工程、材料科学与工程、测绘科学与技术和土木工程多次入选,表现亮眼;

软科世界一流学科榜单中,桂工地球科学、化学工程纷纷上榜;

软科中国最好学科榜单中,桂工凭借9大学科上榜、4个学科新增的成绩,一展其多学科并驾齐驱的冲劲;

最新一轮学位点申报工作中,桂工实现博士学位授权点数量翻番,实现博士专业学位授权点零的突破。

不止学科建设一路高歌,在专业发展上,桂工的成长速度也令人惊讶。该校先是对招生就业不好、评估结果不佳、对学科支撑力度不大的专业进行“撤并转”,逐步压缩趋同设置、人才饱和的非基础性专业,后又积极培育学科交叉专业,坚持学科链精准对接产业链。

干脆且果断的专业结构调整,令如今的桂工手握好牌无数。21个国家级一流专业建设点、16个自治区级一流专业建设点,让越来越多的学子能够立足“质与量兼顾”的成长平台,个性化选择适合自身的发展方向。

特别是该校下设的我国第一个四年制本科珠宝专业——珠宝首饰设计与工艺专业,不仅多年实力位居软科全国第1,且在英国皇家宝石协会设在桂工的FGA考点考试通过率连续多年名列世界各考点第1,被国际珠宝界传为佳话。

此外,土木、水利与交通工程、宝石及材料工艺学等多个桂工下设专业,也一并跻身国内前列,能够为学子提供业界一流的培养水准。

可以说,不管是在“地学”、珠宝宝石等传统优势方向,还是低碳环保等新兴领域,桂工已然与产业人才所需“强绑定”。

更别提,该校还设有“卓越工程师教育培养计划”实验班、“拔尖创新人才培养”实验班等单独编班、政策倾斜的王牌班种;携手华为、腾讯、广西柳工集团等50余家企业共建的人工智能培养平台,以及迈入国家一流本科专业的计算机科学与技术、软件工程专业等等......

“立足传统、践行创新、拥抱AI”的桂工,在“与时代并行”的前进之路上,向越来越多的学生输送更加时新、契合产业的优渥资源。

回望过去,得益于“应需而建”“因地制宜”的发展特色,丛桂工走出的毕业生并不会与时代、产业脱节。相反,历届学生与行业吻合的专业技能,已共同托举起该校“连年90%以上的初次就业率”以及“高出全国大学平均水平的择业-专业相关度(75%)”。

包括中铁建工集团、柳钢集团、佳能、格力、美的在内的龙头企业,还有众多广州、深圳的互联网与通讯制造公司,均对该校走出的毕业生青睐有加。至此,“直指产业缺口--更新教学资源--孵化有效人才--反哺业内口碑”的正向发展路径,在桂工真正实现了闭环。

学科建设、人才培养、引才聚才、契合产业……桩桩件件,是桂工追赶变化、笃行不怠的一抹抹印记。而当时间来到2025,这所院校是否还将持续跃进呢?

据悉,在2025年各高校年度预算经费汇总表(部分)中,桂工的年度预算总额不仅高过省内ICT特色友校,甚至已超越不少211、双一流高校。

“充沛的经费预算+不俗的办学实力”,桂林理工大学能否在“高教群星闪耀”的2025大刀阔斧、再辟新篇?

回看这所学府的“来时路”,相信一切的一切便都有了答案。