在提到安徽高校时,你会想到什么?是中国科学技术大学的科研实力,还是合肥工业大学的工科名片?又或者是安徽大学的综合性格局?这些学校无疑构成了安徽高等教育的“天花板”,但我们今天不聊这些“顶流”,而是聚焦那些在光环之外默默发力的“潜力股”——尤其是安徽师范大学。这个话题有点意思,因为安徽师大正处在一个微妙的“位置”:它虽不是211工程院校,但却是安徽省内排名第四的高校,甚至在师范类高校中表现抢眼。那么问题来了,这所学校是否有实力在未来冲击“双一流”?这一切,值得我们仔细聊聊。

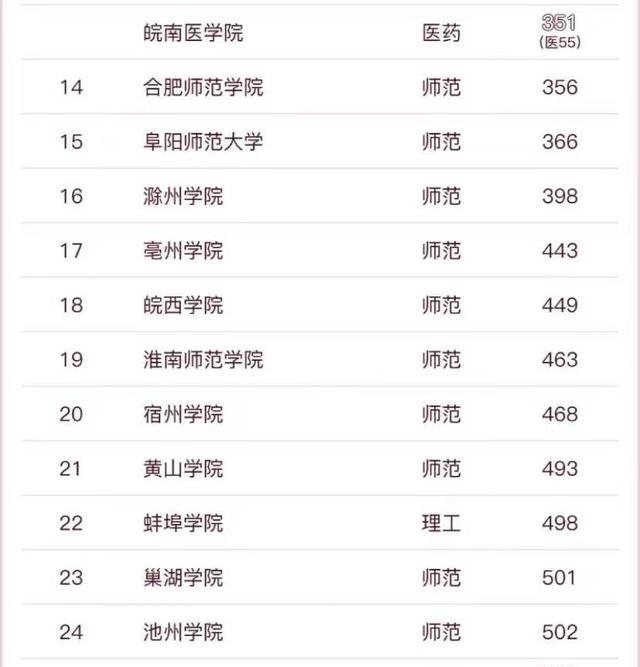

安徽师大的历史背景可以说是“根正苗红”,它是安徽省第一所近代化高等学校,至今已有近百年的办学历史。虽然冠名“师范”,但其发展早已超越了师范教育的范畴,成为一所拥有文学、理学等多学科的综合性大学。尤其是在安徽省的高校版图中,安徽师大的综合实力位列第四,仅次于中国科学技术大学、合肥工业大学和安徽大学。正是这种“尴尬”的位置,让它既不像顶尖高校那样耀眼,也不像二三流院校那样轻松。换句话说,它的存在感很高,但“光环”却略显不足。

那么,安徽师大到底差在哪儿?为什么无法迈入211工程的门槛?我们不妨从几个维度来拆解。

学科水平是硬核指标。从第四轮学科评估来看,安徽师大的马克思主义理论、化学、中国语言文学等学科在全国范围内表现尚可,尤其是唐代诗歌研究领域,甚至可以算得上“学术独苗”。但问题在于,这些学科的影响力还不足以成为“王牌”。简单点说,安徽师大的学科建设有“高原”,但缺少“高峰”。相比之下,像华东师范大学、南京师范大学这样的211师范院校,其学科影响力和科研成果显然更胜一筹。

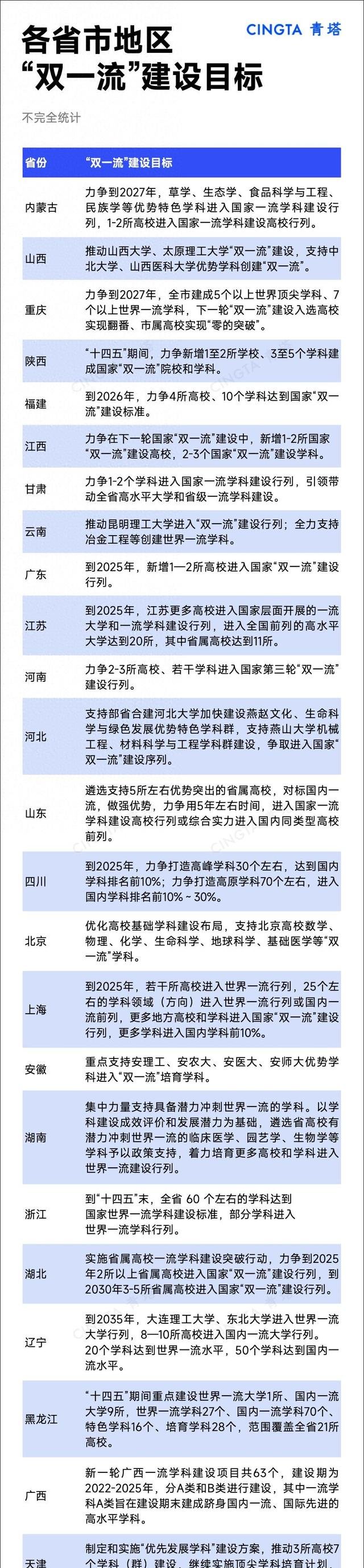

资源投入与政策支持的短板也很明显。211工程的本质是什么?是国家层面集中资源打造学术高地。而安徽师大作为一所省属高校,尽管近年来政策支持力度有所加大,但与那些由教育部直接管理的院校相比,仍显得略显单薄。比如在学术资源、科研经费、人才引进等方面,安徽师大与211高校的差距是显而易见的。即便安徽省近年来力推其冲击“双一流”,但能否真正达到标准,还需要时间和实践来验证。

再看安徽师大的地理位置,似乎也有点“吃亏”。学校地处芜湖市,而非省会合肥。这种“非省会”属性在某种程度上限制了学校的发展空间。毕竟,资源的分配很大程度上倾向于省会城市。试想一下,安徽大学和合肥工业大学在合肥市,直接享受到了合肥这座“创新高地”的资源红利,而安徽师大则必须依靠自己的努力去弥补这种地理上的劣势。

不过话说回来,安徽师大并非毫无机会。近年来,国家加大了对师范院校的支持力度,尤其是提出要强化师范院校的引领作用。这对于像安徽师大这样有实力但缺乏平台的学校来说,无疑是一个绝佳的机会。更何况,安徽师大的优势学科(如化学、马克思主义理论)已经在省内占据了重要地位。如果未来能够在这些领域实现突破,比如打造出几个全国排名靠前的学科,那么冲击“双一流”也并非天方夜谭。

那么问题来了,安徽师大是否可以借助这一波政策东风实现逆袭?答案是:有可能,但难度不小。原因很简单,安徽师大面临的不仅是外部竞争,还有内部压力。比如在安徽省内,同样有安医大、安农大、安理工等高校在争夺有限的资源和政策支持。更大的问题是,即便有机会进入“双一流”,安徽师大也需要证明自己可以在全国范围内站稳脚跟,而这显然不是一朝一夕的事情。

不过话说回来,安徽师大的努力是值得肯定的。比如近年来学校在国际化方面取得了一些成绩,与多个国家的高校建立了合作关系,为师生提供了更广阔的交流平台。再比如学校在科研方面也不乏亮点,尤其是在清洁能源与催化领域,由校长李亚栋院士牵头申报的研究中心已经成为全省的重点项目。这些成果,或许正是安徽师大未来发展的“底气”。

当然,聊了这么多,我们还是要回归一个核心问题:安徽师大是否值得报考?答案是显而易见的。对于安徽省内的考生来说,安徽师大毫无疑问是一个性价比极高的选择。尤其是它的师范类专业,不仅在省内有较高的就业率,而且还享有多种定向培养计划,比如地方优师专项、乡村教师计划等。这些项目不仅提供了带编就业的机会,还为考生提供了一个稳定的职业发展路径。

关于安徽师大的未来,不妨用一个问题来结束:在“双一流”建设的浪潮中,安徽师大是否能够抓住机会,完成从“区域优等生”到“国家重点生”的蜕变?对此,你怎么看?

如果这么问,那么答案只能是双非