文|王可(新京报传媒研究院)

“造谣一张嘴,辟谣跑断腿”的时代从未过去,甚至在互联网的加持之下,谣言瞬间扩散,传播范围更广。

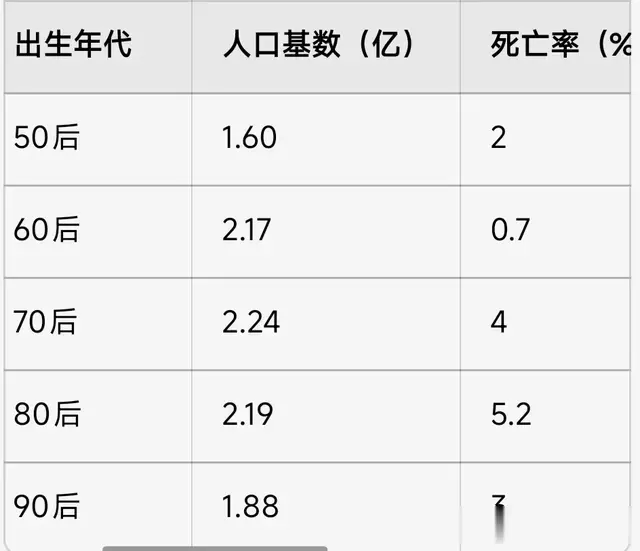

近日“截至2024年末,80后死亡率突破5.2%,相当于每20个80后中就有1人已经去世。”看起来有模有样的一组数据在互联网疯传、演绎。

而随着多家媒体辟谣,真相浮出水面。但为什么这样的谣言总能迅速传播?辟谣怎么总是跑不过谣言?我们又该如何避免下一次被谣言牵着走?

01

情绪共振“80后死亡率突破5.2%”这一谣言之所以能迅速传播,关键在于它精准捕捉了“80后”群体的生存焦虑。

谣言传播中,煞有介事的提到该数据来自第七次全国人口普查,甚至有详尽的表格提供数据支撑,表格之中对于80后死亡的主因也做出了说明:职场压力、房贷负担、健康风险、抑郁症等普遍的社会心理痛点都一一在列。

实际上,近年来职场中年危机、健康问题的讨论屡见不鲜,这些谣言之所以能够迅速传播,正是因为它们利用了特定群体的情绪共振。

而谣言中“5.2%”这一具体数字,进一步增强了信息的“科学性”和可信度。数据化表达符合“数字恐慌”传播规律,容易让人信以为真。例如,此前“4成肿瘤病人来自江西上高”这样的谣言也因数据化表达迅速传播。公众在面对具体数字时,往往更容易产生恐慌情绪,而忽略了数据的真实性和来源。这种心理机制使得谣言在传播过程中更具说服力。

明确的情绪共振和数字恐慌,让本次谣言通过微信群、朋友圈等私域流量快速扩散,社交媒体算法偏好情绪化内容,也进一步加速了谣言的传播。社交媒体的即时性和广泛性使得谣言能够在短时间内触达大量用户,而私域流量的信任基础则进一步增强了谣言的可信度。

02

简单否定为了时效性和吸引眼球的视觉效果,不少辟谣报道仅对谣言本身简单否定,大红的“谣言”章一盖,缺乏深度解释,导致公众信任度越发降低。

例如,部分媒体在辟谣时仅简单声明“数据不实”,未解释数据来源或具体计算方法。这种辟谣方式难以消除公众疑虑,甚至可能引发公众的好奇心理,更多的搜索让大数据读懂了公众的关注,加码传播的同时谣言逐渐走向失控。

除此以外,公众在面对复杂信息时,往往需要更多的背景知识和详细解释,简单的否定难以满足这一需求。

根据国家统计局关于死亡率的定义,死亡率(又称粗死亡率)指在一定时期内(通常为一年)一定地区的死亡人数与同期内平均人数(或期中人数)之比,用千分率表示。由此可见,网传数据中出现了严重的概念混淆。

——中新健康:《“80后死亡率”为何出现误导数据?专家解读》

辟谣的时效性滞后也是传统媒体报道的一大局限。往往谣言传播数小时后,权威媒体才开始辟谣,在社交媒体时代,谣言传播速度远超传统媒体的响应能力。

03

角色升级实际上,媒体在谣言治理中的角色无论是“事后辟谣”还是“事前预防”都同样重要。

一方面,谣言出现前,媒体通过科普报道、数据解读提升公众信息素养,通过长期教育增强公众对谣言的免疫力。

而在事后辟谣环节,通过短视频、直播、数据可视化等创新形式,可以有效增强辟谣信息的吸引力和说服力。更重要的是,建立快速响应机制,提升辟谣消息时效性,确保及时发布,提前介入,有效遏制谣言扩散。

除此以外,媒体与辟谣平台的协同合作,也能进一步提升谣言治理效果。各地互联网辟谣平台通过集中资源、提升效率和增强公众参与,为谣言治理提供了有力支持。互联网辟谣平台的互动功能,也增强了公众的参与感,为媒体完善辟谣新闻提供一手资料。

校对 | 李立军主编推荐