在物理学的前沿领域,量子力学始终是备受瞩目的焦点。

然而,这一高深的理论,却被一些不法之徒当作招摇撞骗的噱头。

从离谱的 “量子波动速读”,宣称书与大脑能产生量子纠缠,孩子快速翻书知识就能自动涌入大脑;到有人言之凿凿,将量子纠缠与心灵感应划等号,甚至借此证明灵魂的存在;还有一些不严谨的科普文章,声称借助量子纠缠原理,人类就能实现瞬间移动。

这些奇谈怪论,都围绕着一个神秘的物理名词 —— 量子纠缠。

那么,量子纠缠究竟是什么?为何会被传得如此玄乎?

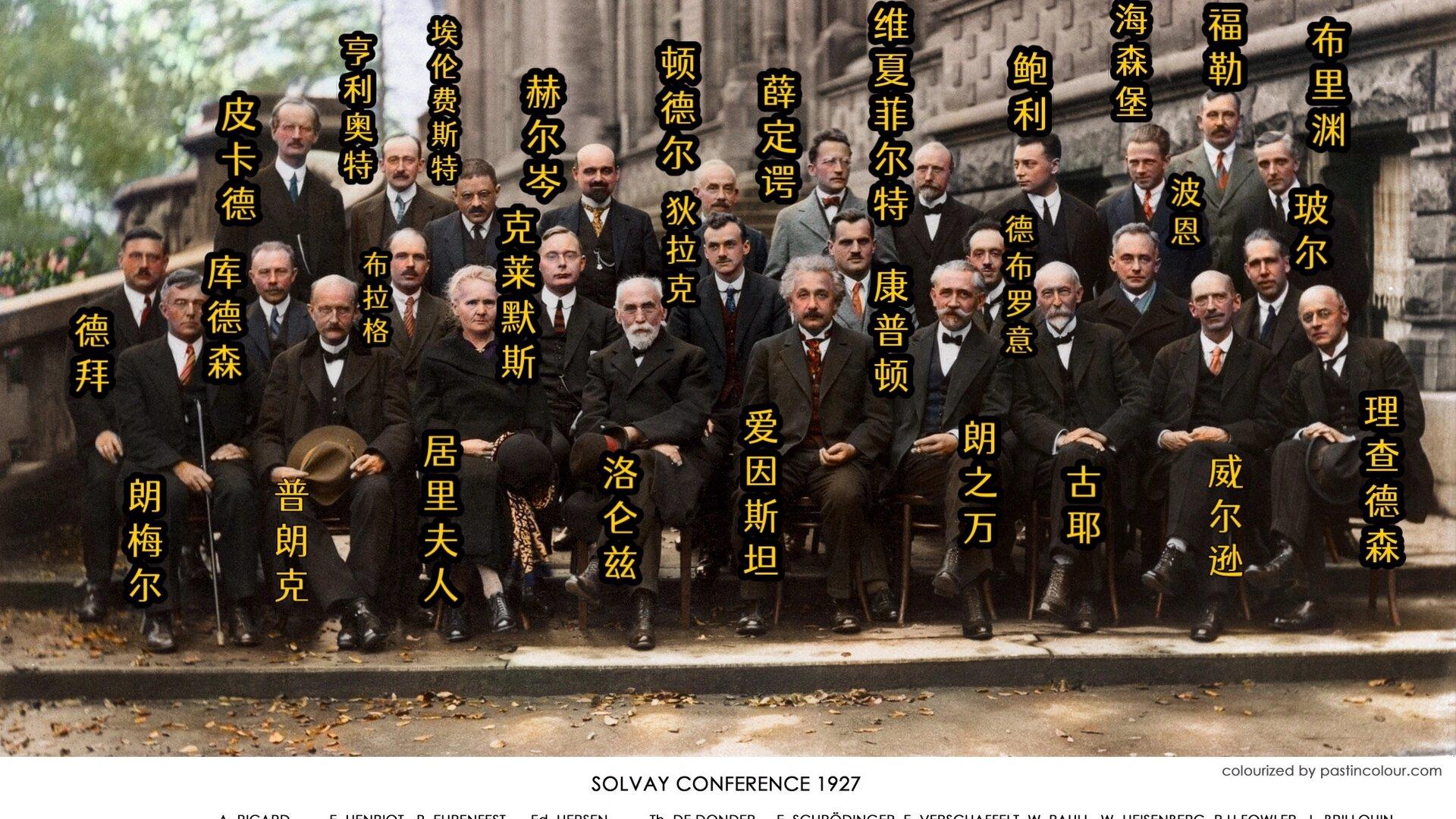

要理解量子纠缠,首先得弄懂不确定性原理,它由物理学家海森堡于 1927 年提出,也被称作测不准原理。该原理指出,我们不可能同时精确知晓一个粒子的位置和速度,这一特性使得微观世界的粒子行为与宏观物质截然不同。

在宏观世界中,测量一辆行驶汽车的位置和速度轻而易举。借助雷达装置,通过雷达波的反射时间,就能确定汽车的位置,再次测量,便可得知其行驶方向和速度。即便用肉眼观察,利用光来获取信息,同样能得到准确结果。

但当我们将视角转向微观世界,情况就大不相同了。

由于粒子极其微小,用于观测的光都会对其运动产生干扰。想要精确测量粒子的位置,就需使用波长短的光波,这样能缩小光反射的范围,获取较为精确的位置信息。

然而,波长短的光对粒子施加的力不均匀,会极大地扰动粒子的运动,导致无法同时测量其速度。反之,若想精确测量粒子的速度,就需要采用波长长的光波,以减少对粒子运动的干扰,可这样一来,粒子位置的测量精度就会大打折扣。

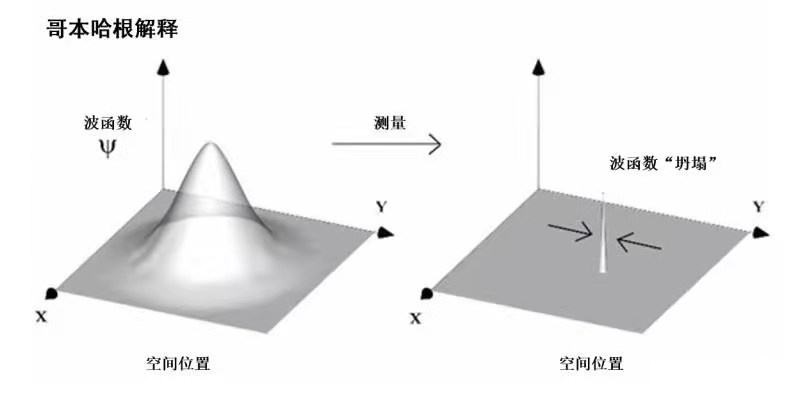

因此,在量子世界中,我们只能用概率来描述粒子的运动状态,这种概率表述被称为波函数。当我们对粒子进行测量时,波函数就会坍缩,从而得到一个确定的值。

这种用概率描述微观粒子的方式,与我们的日常认知相悖。

就好比在我们不观察某个物体时,它的状态是不确定的,可能出现在任何位置,只有在观测的瞬间,其状态才会确定下来。为了反驳这一观点,薛定谔提出了著名的思想实验 —— 薛定谔的猫。

将一只猫和一个随时可能触发的致命装置一同放入一个封闭的箱子里,按照测不准原理,这只猫将处于生死叠加的状态,即既生又死,只有在打开箱子观察时,猫的状态才会确定为死或活。

尽管薛定谔的猫实验试图挑战测不准原理,但哥本哈根学派依然坚持这一理论。

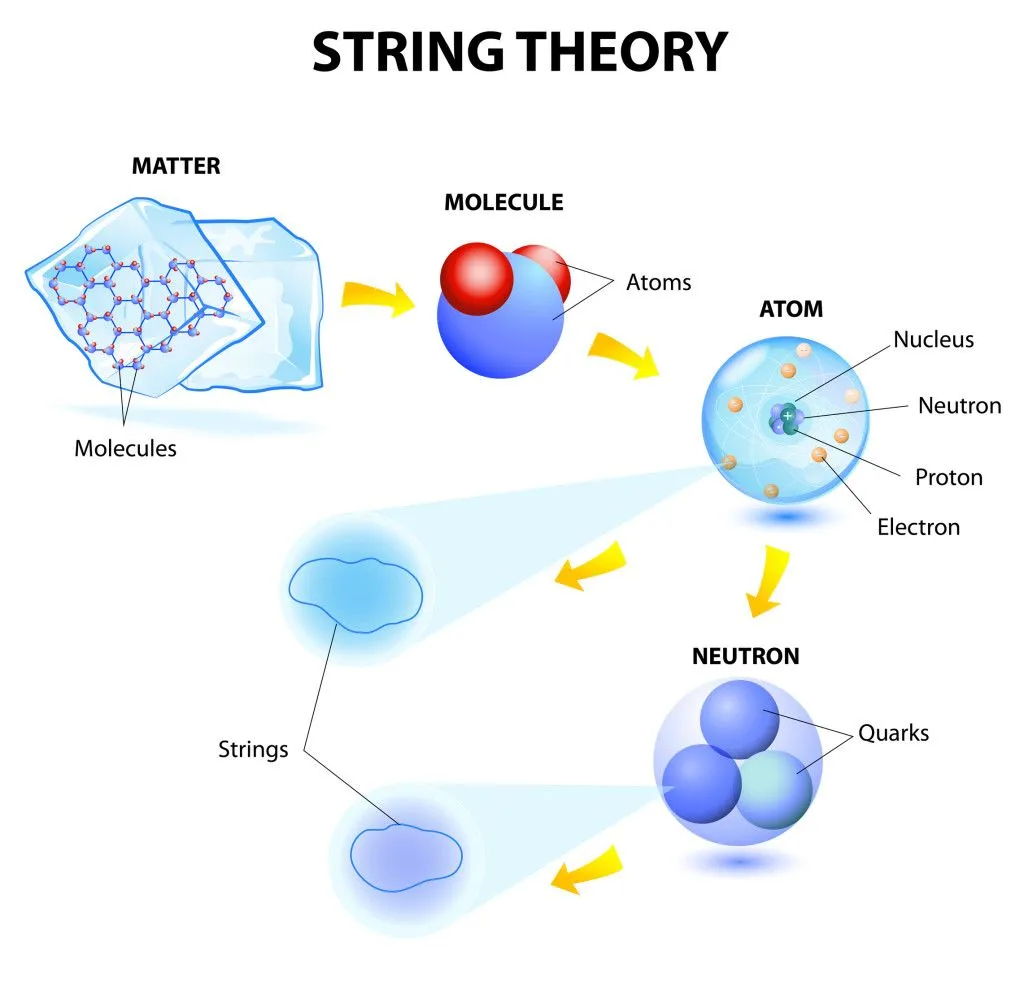

他们认为,微观粒子的本质是不停振动的能量弦,这些能量弦振动频率的不同,决定了粒子的种类,如电子、夸克、光子等。

因此,测不准原理并非源于测量技术的局限,而是微观粒子本身具有波的特性所致。这一理论便是弦理论。

弦理论不仅与量子物理的诸多现象相符,还有望实现爱因斯坦的毕生梦想 —— 构建大一统理论,将微观粒子间的四种相互作用力统一起来,因而获得了众多学者的支持。

爱因斯坦等学者对测不准原理持坚决反对的态度,他们将目光聚焦于哥本哈根学派难以解释的量子纠缠现象。1935 年,爱因斯坦、波多尔斯基和罗森联合发表论文《物理实在的量子力学描述能否认为是完备的?》,并在论文中设计了一个思想实验。

在微观世界中,一些粒子在相互作用后会产生纠缠现象。

例如,某物质衰变时会释放出一个电子和一个正电子,由于它们来自同一个系统,其运动方向相反,合力为零。但在观测之前,我们无法确定哪个粒子向左自旋,哪个粒子向右自旋。

爱因斯坦认为,这种现象就如同将一副手套分别放进两个盒子里,手套的左右属性从一开始就是确定的。只要打开一个盒子,确定其中手套的属性,就能知道另一个盒子里手套的属性。

然而,哥本哈根学派的解释却令人匪夷所思。

按照他们的理论,在观测之前,两个盒子里的手套处于叠加态,既可以是左手手套,也可以是右手手套。当打开一个盒子,被观测的手套波函数坍缩,确定为左手或右手手套时,这个信息会以某种神秘的方式传递给另一个盒子里的手套,使其相应地确定为右手或左手手套。

这种超越物理法则、甚至超越光速的信息传递方式,被称为 “超距作用”。但根据爱因斯坦的相对论,光速是物体速度的极限,不存在能够超越光速传递信息的机制。

因此,爱因斯坦认为哥本哈根学派的观点是错误的。

这场关于量子纠缠的争论持续了多年,双方各执一词,互不相让。

爱因斯坦坚信微观粒子的状态是确定的,不存在随机和概率;而玻尔则认为爱因斯坦的思想实验存在缺陷,在将手套放入盒子的过程中,波函数就已经因这一操作而坍缩。

1964 年,约翰・贝尔为实验学家们提供了一种可行的量子力学检验方法。

此后,众多学者通过实验对量子纠缠进行了验证。他们将处于纠缠态的两个光子发射到不同的地方,并在同一时间使用偏振镜进行检测。

结果发现,这对纠缠态的光子确实存在类似 “串通” 的现象,且其关联速度超越了光速。为了排除人为观测的影响,科学家们采用了各种随机方式进行验证。

例如,在 2016 年 11 月 30 日,学者们开发了一个小游戏,让大约 10 万名玩家在游戏中生成了近 1 亿个随机数字,并将这些数字应用于全球各地的 13 个不同版本的贝尔实验中。

实验结果均证实了量子力学的正确性。甚至有学者通过观测遥远星系恒星发射的光,将其处理成随机信号来验证量子纠缠,结果表明,这种超距作用的速度至少比光速快一万倍。

然而,这是否意味着相对论被推翻了呢?

实际上,哥本哈根学派认为,处于纠缠态的两个粒子之间并没有真正的信息传递,它们之所以表现出协同的状态,是由于波函数坍缩所导致的现象。

因此,量子纠缠既不能用于传递信息,也无法实现瞬间移动,更不能解释所谓的第六感、灵魂等毫无科学依据的现象。

虽然量子纠缠不能实现超光速信息传递,但在通信领域却有着重要的应用 —— 量子通讯。量子通讯并非让信息传递速度超越光速,而是利用量子纠缠实现信息的加密,使信息变得难以破解。

在传统的通信方式中,我们使用通讯卫星传输信号,并通过一套密码对信号进行加密,类似于摩尔斯电码,但更为复杂。然而,这种人工编制的加密方式存在一定的规律,只要找到规律,借助计算机的强大运算能力,就有可能破解密码系统。

而利用量子纠缠态的光子进行加密,生成的密码本完全是随机的。在观测之前,连发送者自己都不知道密码的具体内容,更无从谈起破解。

例如,卫星可以保留一些随机运动的粒子,地面接收者保留与之纠缠的粒子。卫星在观测这些粒子时,将左旋标记为 1,右旋标记为 0,从而生成一串加密密钥,然后将加密后的信息发送给接收者。

接收者通过观测自己手中的纠缠粒子,也能得到相同的密码密钥,进而反向解密获取原始信息。由于这些纠缠态粒子的运动始终是随机的,没有固定规律,使得密码难以被破解,极大地提高了通信的安全性。

通过以上的介绍,我们对量子纠缠有了较为全面的认识。

量子纠缠只是我们在观测微观世界时发现的一种物理现象,它既不能证明灵魂的存在,也没有超越光速、推翻相对论的能力。

在面对各种打着 “量子技术” 旗号的宣传时,我们要保持理性和警惕,不要轻信所谓的 “神奇功效”。像网络上曝出的 “熟鸡蛋反生” 等闹剧,纯粹是无稽之谈。只要我们深入了解这些科学概念背后的原理,就能避免陷入骗局,不被虚假信息所误导。