纽约市立图书馆的台阶上,三位穿着露脐装的年轻女孩正举着"释放路易吉"的标语自拍。她们身后,流浪汉翻找垃圾桶的声音与快门声交织成魔幻的都市交响乐。这不是某部黑色幽默电影的场景,而是2023年最荒诞的社会实验——因杀害保险公司CEO被羁押的路易吉·曼吉奥内,正在书写着后真相时代最吊诡的群体癔症。

这个毕业于常春藤盟校的"高智商罪犯",在TikTok平台创造了日均播放量破亿的奇迹。超过200万条相关视频中,"#hotkiller"标签下的内容从犯罪心理学分析延伸到"监狱时尚穿搭教程",甚至有美妆博主推出"路易吉同款厌世眼妆"教学。英国《卫报》最新数据显示,该话题在社交媒体的情感倾向分析中,"崇拜"与"同情"情绪占比竟高达47%,远超"谴责"的32%。

当我们凝视路易吉那张堪比《浴血黑帮》主演的棱角面孔时,是否意识到自己正在参与某种新型暴力美学的共谋?哈佛大学社会心理学实验室的最新研究发现,当犯罪者外貌符合主流审美时,公众对其罪行的道德评判会出现显著降级。实验中两组受试者观看相同犯罪情节,面对高颜值嫌疑人的组别,建议量刑平均减少23.6个月。

这种"颜值正义"现象在路易吉案中达到极致。他的法庭速写被二次创作成耽美漫画,手绘同人作品在Etsy平台售价高达500美元。更荒诞的是,某成人网站推出"AI路易吉"虚拟性爱服务,首周订阅量突破10万人次。这种集体意淫背后,折射着数字原住民对禁忌的消解能力——他们用"三观跟着五官跑"的戏谑,解构着传统道德体系的庄严性。

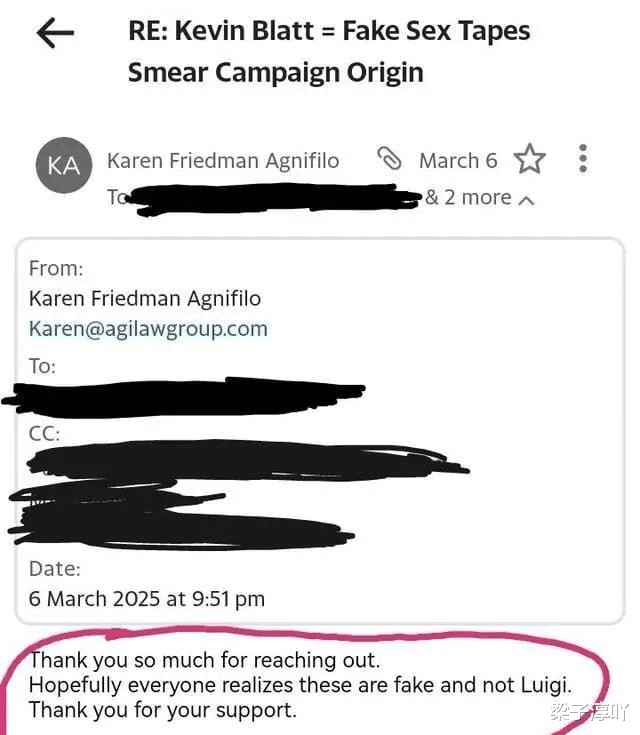

当20部"动作片"的传闻引爆社交网络时,我们看到的不仅是猎奇心理的宣泄。众筹网站数据显示,桃色新闻曝光后24小时内,路易吉的法律基金新增捐款者中,18-25岁女性占比骤升58%。这些年轻女孩在捐款留言区创造着新式赛博献祭:"就当为我的电子老公氪金"、"买断哥哥的黑历史"等话语,暴露出Z世代独特的价值坐标系。

这种现象在东京大学传播学教授山本裕介的研究中得到印证:在虚拟亲密关系泛滥的时代,公众人物越是展现"堕落之美",越能激发粉丝的救赎欲。就像游戏玩家热衷培养"暗黑系角色",当代年轻人正在把道德瑕疵转化为情感投资的增值点。路易吉的脊椎X光片被制成赛博朋克风格NFT,48小时内拍出2.3个以太坊的价格,便是这种扭曲美学的绝佳注脚。

这场狂欢最令人不安的,是理性声音的系统性失语。当"寻找动作片资源"成为社交货币,当司法程序被解构成连续剧追更,我们是否正在见证汉娜·阿伦特笔下"平庸之恶"的数字化变种?斯坦福网络观测站的最新研究显示,相关话题下78%的互动属于情绪宣泄,仅6%涉及实质案情讨论。

更值得警惕的是商业资本的推波助澜。某快餐品牌推出"杀手套餐"蹭热点,某服装品牌上线"庭审同款"西服预售。这种将恶性犯罪娱乐化的产业链,正在模糊着文明社会的底线。正如德国社会学家贝克所言:"风险社会最可怕的风险,是人们对风险失去了感知能力。"

当我们在路易吉的魔性笑声剪辑中按下转发键时,或许该停下来思考:这场集体癔症究竟照见了怎样的时代病灶?是算法囚笼中的认知退化,还是后现代社会的价值虚无?皮尤研究中心2023年报告显示,62%的Z世代承认"更关注案件周边八卦而非事实本身"。

或许该重读《1984》中老大哥的警示,不过这次操控我们的不是独裁者,而是自己点赞的手指。在下一个路易吉出现前,我们能否在流量废墟中重建理性的圣殿?当你在社交媒体看到#hotkiller话题时,不妨多问一句:我们究竟在消费什么,又被什么所消费?这场荒诞剧的终章,或许就藏在每个围观者的选择之中。