2023年3月15日,台北南港区某老旧公寓飘散的异味,意外揭开了台湾影视黄金时代最后一块遮羞布。当警方破门而入时,人们发现曾在《小李飞刀》中仗剑天涯的"大侠"张振寰,已在逼仄的出租屋里独自离世四日。这位65岁演员的遗物清单上,除却泛黄的剧本和褪色剧照,只剩止痛药瓶与精神科诊断书。这场充满戏剧性张力的死亡事件,恰似一记重锤敲碎了我们对娱乐圈的浪漫想象。

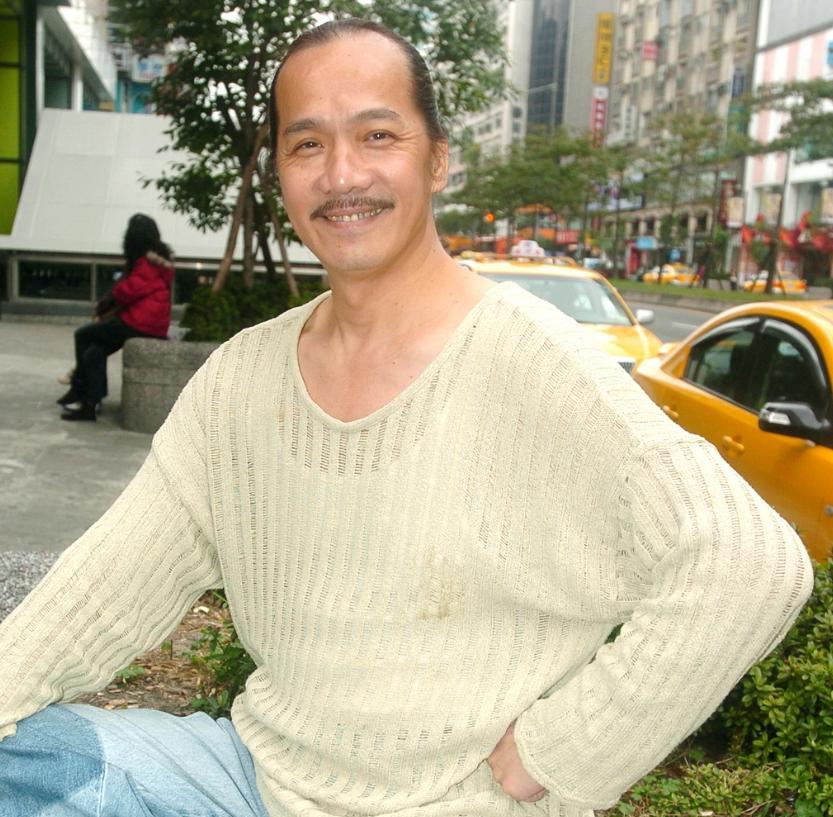

1993年《包青天》片场,张振寰饰演的展昭正在威亚上完成高难度武打动作。监视器前的导演突然喊卡——这位当红武打明星坚持要重拍某个特写镜头,只因觉得"眼神里的侠气不够纯粹"。这个细节被场记记录在工作日志里,成为后来研究者解读台湾武侠剧黄金年代的重要注脚。

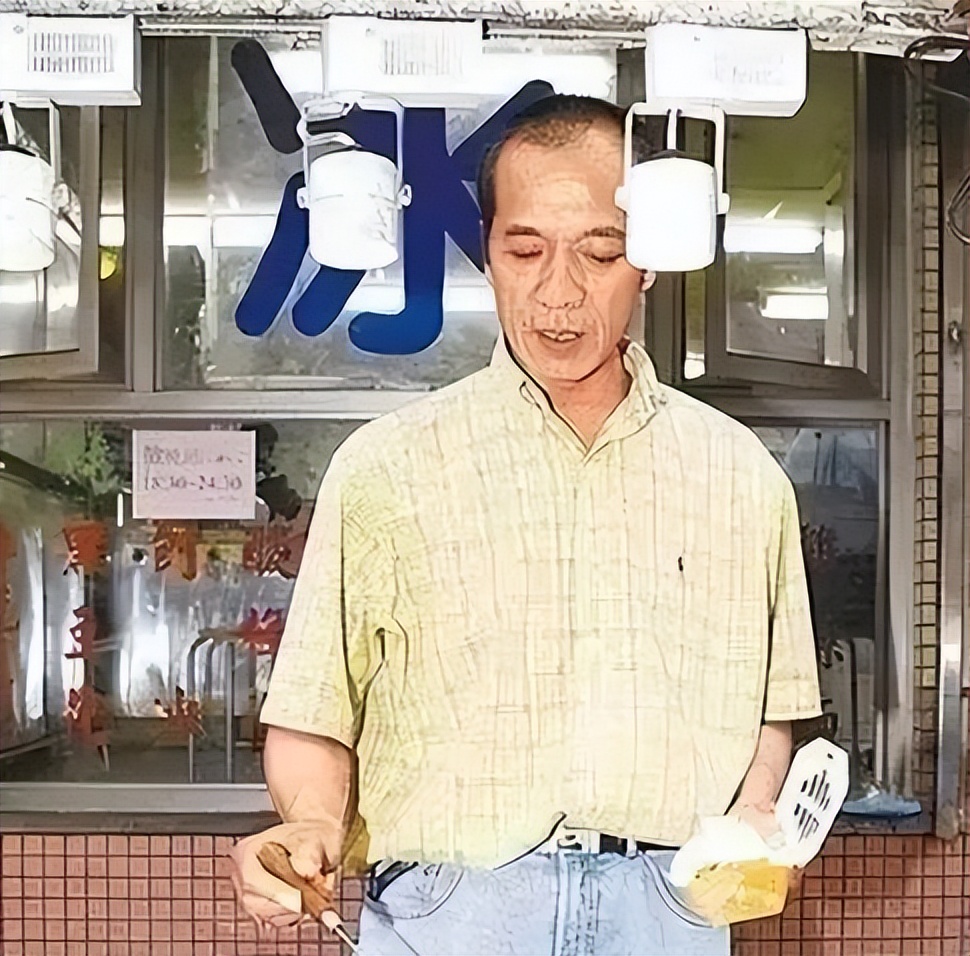

当时没人能预料,二十年后同一位演员会在夜市推着烧饼摊车,躲避昔日影迷的镜头。台北大学社会学系2023年发布的《艺人职业生命周期研究》显示,台湾影视工作者平均退休年龄为52岁,超过65%受访者存在经济危机。这串冰冷数字背后,是无数个"张振寰式"的人生转折。

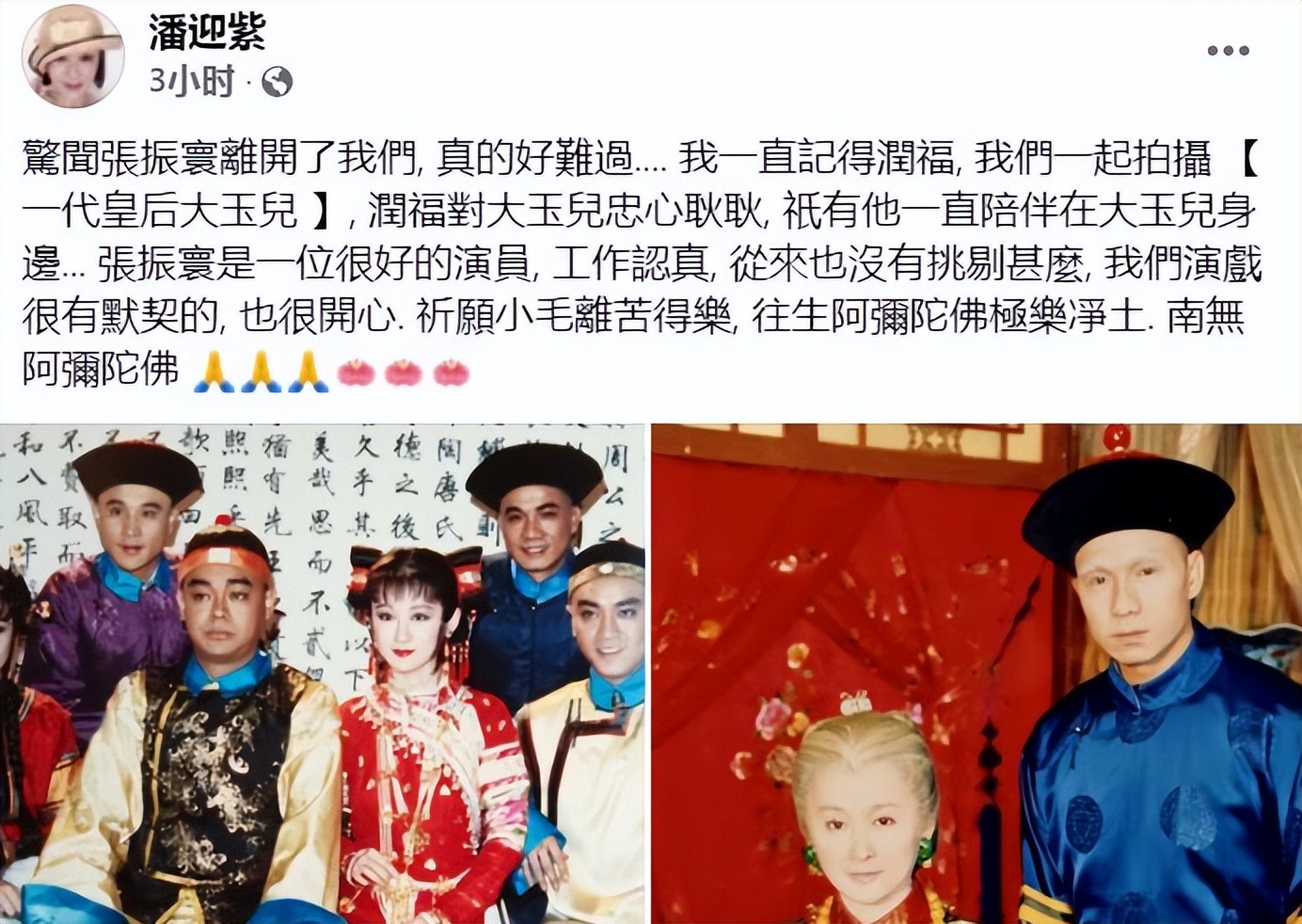

更令人唏嘘的是,当张振寰在《一代皇后大玉儿》中与潘迎紫演绎家国大义时,现实中的婚姻正走向崩解。心理学博士林婉蓉在《光环背面的阴影》中指出:"高强度拍摄造成的作息紊乱、角色代入引发的认知失调、社会期待的持续高压,构成了摧毁艺人亲密关系的'铁三角'。"这种行业特性,在张振寰两段失败的婚姻中展现得淋漓尽致。

台北某影视基地的化妆镜前,26岁的新人演员小薇正在服用抗焦虑药物。这个细节被写入中国传媒大学2024年《亚洲娱乐圈生态调查报告》,该报告披露:78%的台湾演员存在睡眠障碍,超过半数需要定期接受心理咨询。这些数据勾勒出一个残酷现实——娱乐工业光鲜表象下,正涌动着一股吞噬创造力的暗流。

张振寰的人生轨迹,恰是这种系统性危机的具象化呈现。他在90年代末遭遇的职业生涯断崖,与台湾影视产业转型期高度重合。据文化部统计,1995-2005年间本土电视剧产量骤降63%,武打类型片市场份额萎缩82%。当资本集体转向偶像剧赛道时,传统武侠演员的生存空间被急剧压缩。

这种行业震荡带来的心理冲击,在韩国中央大学2023年《艺人职业转型研究》中得到验证:突然失业的演员出现躁郁症状的概率是普通人的3.2倍。张振寰确诊躁郁症的时间节点,正与其事业低谷期完全吻合。令人深思的是,至今台湾仍缺乏针对过气艺人的心理干预机制。

2019年某个深夜,张振寰在便利店值大夜班的监控画面突然登上热搜。评论区里,"心疼老戏骨"与"混成这样肯定自己有问题"的声浪激烈碰撞。这种舆论分裂现象,在复旦大学2024年《名人隐私的社会认知研究》中被定义为"道德围观困境"——公众既渴望消费明星的陨落故事,又难以摆脱道德优越感的诱惑。

这种集体心理在张振寰死亡事件中达到高潮。前妻鲍正芳"死者为大"的声明下,点赞最高的评论竟是"当年家暴怎么不说死者为大"。台湾师范大学传播研究所的舆情分析显示,相关话题讨论中仅12%涉及心理健康议题,超过60%聚焦于八卦细节。这种认知偏差,暴露出社会对艺人群体心理危机的集体漠视。

更值得警惕的是"幸存者偏差"制造的认知假象。当我们为某位老戏骨的凄凉晚景唏嘘时,往往忽略了他身后数以千计的行业失踪人口。日本艺能协会2023年报告披露,该国每年约有200名艺人"社会性死亡",其中83%完全脱离公众视野。这些沉默的大多数,构成了娱乐圈最沉重的基底。

首尔某影视公司的心理咨询室里,38岁的演员金敏浩正在学习陶艺。这个场景来自韩国文化体育观光部推行的"第二技能培育计划",该项目已帮助23%的过气艺人实现职业转型。这种制度性关怀,或许能为台湾娱乐圈提供镜鉴。

在产业层面,香港浸会大学提出的"演艺人员终身支持系统"值得关注。该模型包含职业年金计划、心理干预基金和技能再培训体系,目前正在新加坡进行试点。台北市演员公会负责人透露,他们正参考该模型设计本土化方案,预计2025年启动试行。

更根本性的改变或许在于公众认知。当我们在短视频平台刷到某位过气明星的现状时,不妨少些猎奇调侃,多些同理思考。毕竟,那些曾为我们造梦的人,同样需要现实世界的温柔以待。

张振寰葬礼上,某位影迷带来的《小李飞刀》录像带在雨中渐渐晕染开画面。镜头里白衣胜雪的侠客,与现实里那个蜷缩在灵堂角落的骨灰盒,构成了最具后现代意味的蒙太奇。这个充满张力的场景,提醒我们每个时代都在批量生产着被消耗的梦想家。

当娱乐工业的车轮继续轰鸣向前,或许我们该在造梦机器的齿轮间铺设些缓冲棉垫。毕竟,今天在镜头前神采飞扬的顶流,可能就是二十年后某个雨夜里的独居者。构建更具人文关怀的行业生态,不仅关乎个别艺人的命运,更是对整个文化产业的救赎。

一路走好,忘不了你饰演的,一代皇后大玉儿电视剧皇帝边上的心腹太监,演的非常的好。愿你在天堂继续你热爱的事业。

人在这个宇宙当中什么都是无所谓的

一路顺风,来世再看电视剧

丢卡咩,不认识

死就死呗,有名无名都得死,