春节前的寒风中,北京的一条创业小巷突然热闹了起来。

无数投资人蜂拥而至,尽管国内年味正浓,他们心中却充满了紧张与不安。

这一切的源头都指向了一个名字:DeepSeek。

这家来自杭州的AI初创公司,仅仅用了30天时间,便在全球范围内掀起了惊天动地的波澜。

DeepSeek发布的开源AI模型,以不到600万美元的研发成本,在多项测试中表现超过了OpenAI的产品。

这消息一传出,震动了全球。

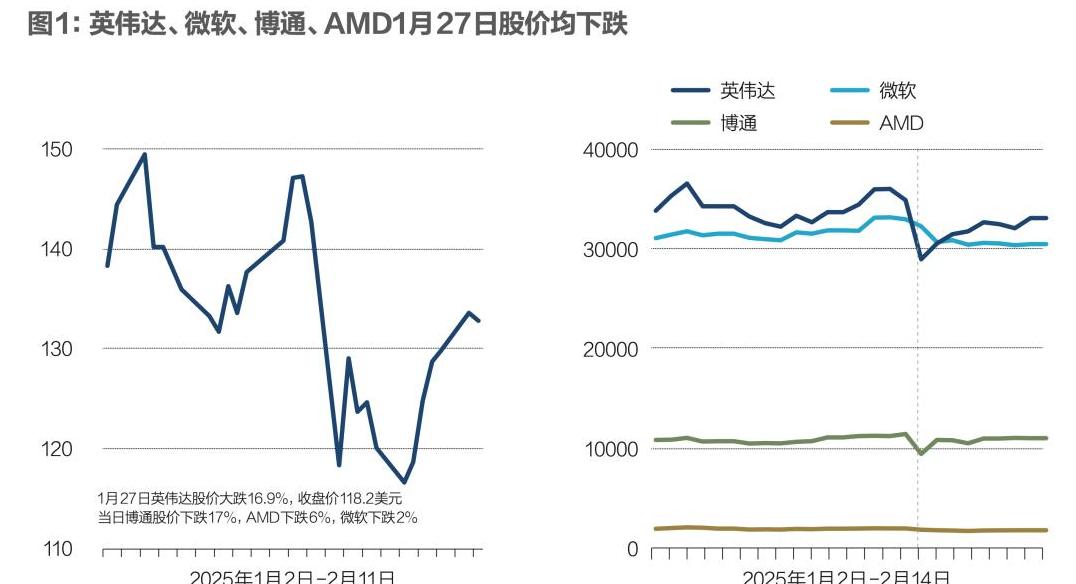

尤其是华尔街,他们一下子感受到了深深的危机感:原本投下数十亿美元的大型AI项目,如今看来似乎摇摇欲坠。

这不禁让人们开始思考,DeepSeek究竟从何而来,为何能在短时间内如此迅速地影响整个市场?

面对DeepSeek这条“鲶鱼”的冲击,各大科技巨头也迅速采取了行动。

Meta技术团队忙得不可开交,争分夺秒地复刻DeepSeek的技术路径。

OpenAI在压倒性的压力下,调整了以往的策略,不再有条不紊地“挤牙膏式”发布,而是启动了更加激进的模型发布计划。

国内的科技公司也不甘示弱。

阿里云在1月29日迅速发布了与DeepSeek相近的技术模型;2月5日,谷歌紧随其后,推出了新版本的大模型。

这些公司纷纷希望通过自己的快速跟进,能够在新的竞争格局中保持一席之地。

在这场动荡中,华为、阿里,乃至更多的国内科技巨头,纷纷调整了自己的开源计划。

原本对于开源与否还存在争论的他们,不得不重新审视这种新模式。

在DeepSeek推动下,这些公司开始在模型商店中迅速上线与DeepSeek兼容的开源模型,迎合市场需求。

当大家都在讨论DeepSeek的技术实力时,其实有一个更为关键的因素在背后发挥作用,那就是“开源”。

DeepSeek选择了MIT开源协议,使得任何开发者都可以下载、部署和使用它的模型。

这种开放的态度迅速吸引了全球无数开发者的关注。

在北京工作的华为工程师张飞飞,春节期间也不得不赶回公司加班。

他们目标是在一季度完成对DeepSeek的适配工作。

华为并不是个例,阿里云的工程师们也毫不例外,他们的工作重心都围着DeepSeek转。

各大公司的迅速反应,成就了一个庞大的开发者生态系统。

这种开源模式不仅降低了技术门槛,还带来了更广泛的信任和合作。

芯片公司、云服务商、软件公司都在争相接入或适配DeepSeek,整个行业的生态链迅速壮大。

DeepSeek的出现,让高门槛的游戏变得人人可参与,这是其迅速占领市场的关键所在。

在过去的AI竞争中,大家普遍认为训练才是核心,而推理往往被认为是未来的事情。

DeepSeek的出现打破了这个认知。

它将时间节点提前,让产业界意识到推理的重要性,推动了整个行业技术焦点的转变。

深谙金融背景的DeepSeek,用低成本实现了高性能,改变了大家对“大力出奇迹”的理念。

正因为如此,它将自己定位在更加务实的路径,用实际行动证明了“推理”的商业价值。

这种转变不仅降低了技术和成本门槛,还促进了整个产业生态的变化。

硬件厂商和大模型公司紧密合作,专门开发推理芯片和边缘计算设备,进一步降低推理延迟,提高硬件资源的利用率。

当焦点转向推理,各行业的应用场景从对话模型拓展到智能家居、智能穿戴设备、智能客服等更为广泛的领域。

从节前的震撼到节后的应对,DeepSeek用自身实力打破了AI领域的一些固有认知。

这仅仅是开始。

当整个行业逐渐接受新的技术路径时,更多的创业公司会涌现,带来新的技术和商业模式。

DeepSeek不仅触动了全球科技巨头的神经,更重要的是,它用实际行动告诉我们:在技术变革中,低成本和高效率同样不可或缺。

未来,我们期待这个行业涌现更多像DeepSeek一样的“鲶鱼”,激发出更多潜在的创新力量,推动技术向前发展。

DeepSeek用30天的狂潮,向世界展示了中国在AI领域的实力,重新定义了AI竞争的关键要素。

这不仅是对技术的突破,更是观念上的变革。

未来的路上,有了这样的先例,我们或许能看到更多令人惊喜的人物和公司出现,用新技术、新思路,带来更加美好和智能的世界。