北京人民大会堂的台阶上,演员张凯丽面对镜头说出"观众才是最好的评委"时,她或许没有想到,这句话正在成为整个影视行业的预言。2024年春节档,中国电影市场总票房突破80亿元,其中《热辣滚烫》凭借豆瓣7.8分的口碑实现票房逆袭,生动诠释了观众评价体系的蝴蝶效应。

当我们回望冯小刚"垃圾观众论"引发的争议,会发现这本质上是传统创作思维与新型观众关系的碰撞。影视行业正在经历一场静悄悄的权力转移——从创作者单向输出的"精英时代",转向观众深度参与的"共创时代"。就像短视频平台掀起的全民创作革命,影视作品的生命周期已不再止步于院线下映,而是在社交媒体的二次创作中持续发酵。

这种权力重构在数据层面尤为明显。灯塔专业版数据显示,2023年院线电影中,猫眼想看指数与最终票房的相关系数达到0.78,而豆瓣开分后三天的评分变动直接影响着影片30%的后续排片量。观众不再是被动的接受者,他们用评分、弹幕、二创视频构建起立体的评价体系,正在重塑整个产业的价值链。

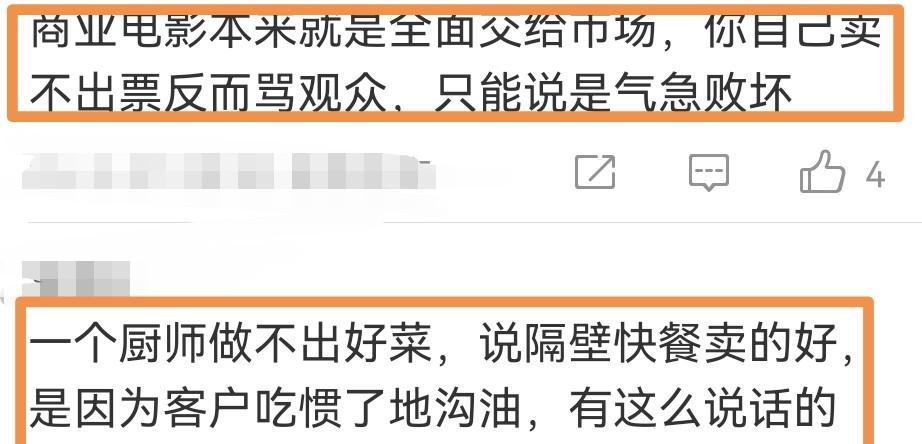

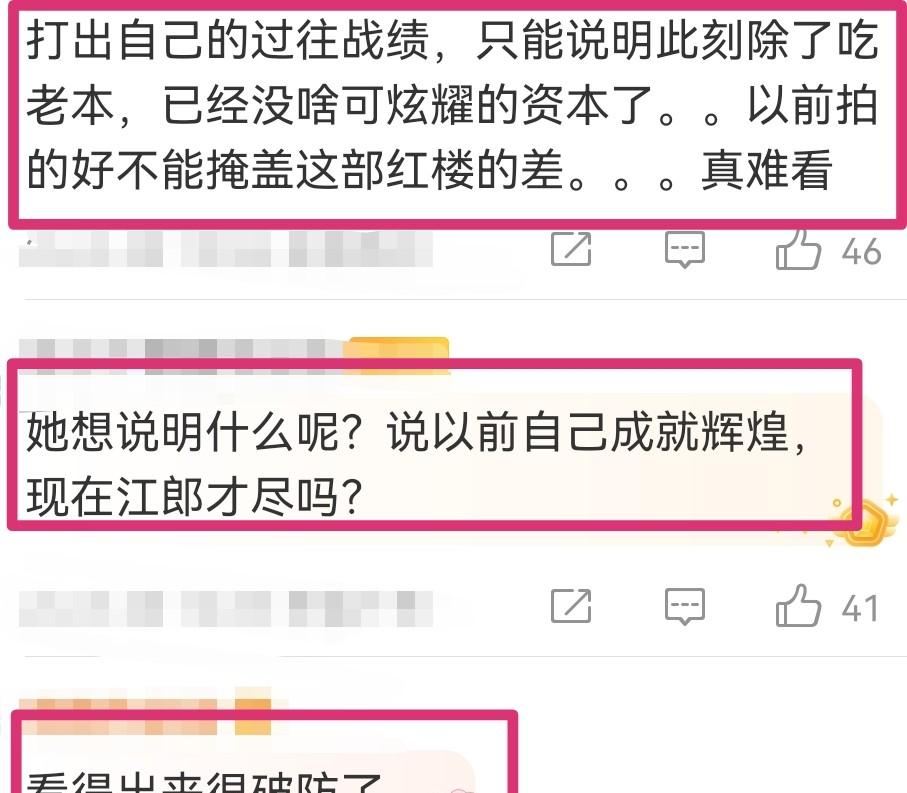

胡玫导演面对《红楼梦之金玉良缘》的差评时,可能忽略了新时代的观众评价机制早已超越简单的"好评差评"。如今的影视评分是多重维度交织的产物:B站UP主的拉片解析,抖音的"三分钟带你看完电影",小红书的服化道测评...这些看似碎片化的内容,共同构成了作品的数字生命体征。

以《流浪地球2》为例,其网络传播周期长达九个月。影片上映期间,知乎相关讨论产生12.3万条回答,抖音特效解析视频播放量破50亿次。这种跨平台的深度互动,使得作品价值不再局限于院线票房,更在于能否在数字空间激发持续讨论。当创作者还在纠结于"恶意差评"时,年轻观众早已在元宇宙空间里用虚拟角色重新演绎经典桥段。

这种现象倒逼创作端变革。爱奇艺迷雾剧场负责人透露,他们现在会将观众对《隐秘的角落》的弹幕关键词,作为新剧创作的参考指标。Netflix的算法推荐系统更将观众暂停、回看等行为数据纳入内容评估体系。评价机制的技术化演进,正在模糊创作与反馈的边界。

甄子丹在两会提出的"观察市场论",实际上指向影视行业更深层的生态变革。当我们比较《你好,李焕英》的54亿票房与王家卫《繁花》的剧集美学突破,会发现观众市场正在呈现分众化趋势。就像直播电商催生的"兴趣消费",影视内容也在经历从大众传播到圈层深耕的转型。

这种变革在平台战略中尤为明显。腾讯视频的"分账剧"模式让中小成本剧集通过用户点击直接获得收益,2023年TOP10分账剧平均投资回报率超过300%。这种C端反哺B端的模式,本质上构建了观众与创作者的直接价值交换通道。当青年导演忻钰坤通过众筹完成《暴裂无声》拍摄时,观众早已从旁观者变成了项目合伙人。

但硬币总有另一面。豆瓣8.5分的《宇宙探索编辑部》仅收获6700万票房,提醒我们艺术性与商业性的永恒博弈。这就像餐饮界的米其林指南与大众点评的关系——专业评审与大众口味需要找到动态平衡点。张艺谋在《满江红》中尝试的"悬疑+喜剧"混搭,或许正是这种平衡的艺术实践。

站在2024年的门槛回望,影视行业的权力重构已势不可挡。当横店影视城出现"观众探班直播间",当AI剧本生成器开始学习豆瓣热评,传统创作流程正在发生根本性改变。这种变革不仅体现在技术上,更深刻影响着行业的价值判断标准。

值得关注的是,这种变革正在溢出影视领域。游戏行业的《黑神话:悟空》通过500条玩家反馈优化战斗系统,出版业的微信读书让读者批注影响再版内容...观众(用户)中心主义正在重塑整个内容产业。就像张凯丽在两会发言中揭示的真相:在这个万物互联的时代,任何忽视用户声音的创作者都将被时代淘汰。

但真正的挑战或许在于,如何在数据洪流中保持创作初心。贾樟柯在平遥影展提出的"观众滤镜论"值得深思:当我们过分依赖数据反馈,是否会陷入"算法讨好型创作"的陷阱?这需要建立更智慧的评估体系,在观众需求与艺术表达之间架设动态平衡的桥梁。

当我们在抖音刷到《封神第一部》的质子舞二创,在小红书看到《年会不能停》的职场梗图时,影视作品的生命已在观众手中获得新生。这场静悄悄的权力转移,本质上是数字时代内容民主化的必然进程。它既不是对创作权威的消解,也非简单的市场妥协,而是构建新型创作共同体的历史机遇。

站在这个转折点上,每个从业者都需要回答:我们是要做坚守象牙塔的"艺术家",还是成为与观众同行的"共建者"?答案或许就像《漫长的季节》中那列永远向前的火车——时代不会等待任何落伍者,唯有与观众同频共振,才能在变革浪潮中把握航向。毕竟,当张艺谋都在学习弹幕文化时,谁还能忽视屏幕前那亿万双塑造行业未来的眼睛呢?