随着社会的发展,孩子的教育越来越受到家长和老师的关注和重视。以前学生的教育只是老师的事情,家长很少参与进来,近些年来,家长也参与了学生的教育,并且对教科书提出了很多重要的建议。教科书中涉及暴力或男女情感之事的内容,家长都要求删除,彻底净化了教科书的内容,给学生的成长带来了有利的一面。

尤其是小学生,思想正处于启蒙阶段,更是需要正确的价值观引导。中国古代文章博大精深,尤其是诗词,更是中国文化的精髓。中国古文简练精要,短小精悍,饱含着很大的智慧,对小学生的成长具有重大的引导意义。但是家长认为,有些诗词确实不太适合作为教科书的内容,例如《诗经》中的“窈窕淑女,君子好逑”,就容易带坏小学生;辛弃疾的《破阵子》“醉里挑灯看剑”,也有不好的一面,会影响小学生的行为习惯。

最近家长在监督学生做作业时,认真研读了刘禹锡的《陋室铭》,经过查阅古汉语词典和历史典籍,还通过电脑查询,发现了一个重大的历史性错误。

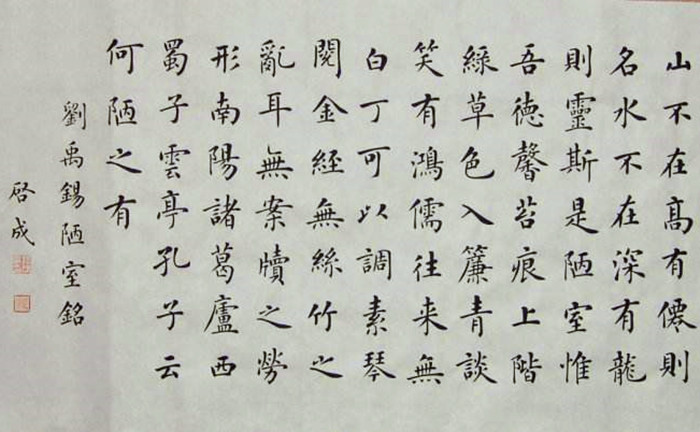

我们先来看看《陋室铭》这篇文章的内容:

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

《陋室铭》这篇文章是唐代诗人刘禹锡写的一篇托物言志文。全文虽然只有81个字,却成了千古佳作,作者借陋室表达了自己情趣高洁,不与世同流合污的情操。这样一首千古佳作,是历年学生的必背之篇,也是各大考小考必考的内容。所以几乎每个学生都会背的滚瓜烂熟。那么这样的一篇文章,家长为何会说有历史性错误呢?

原来,家长指出的历史性错误,是指文章所提到的人物时间不对。“南阳诸葛庐”说的是诸葛亮的草庐,诸葛亮是三国时期的人物,于公元181年至公元234年在世。“西蜀子云亭”说的是扬雄读书的亭子,杨雄是汉朝人,于公元前53年至公元18年在世。而孔子是春秋时期的人,于公元前551年至公元前479年在世。孔子生活的时代,要早于诸葛亮和杨雄好几百年。所以孔子根本就没见过诸葛亮的草庐和杨雄读书的亭子,他怎么会评价:“何陋之有”呢?

因此,家长认为这是刘禹锡写《陋室铭》,完全是胡编乱造的,就连最基本的历史常识都犯错。所以家长强烈要求教科书删掉《陋室铭》,不然会给学生带来非常坏的影响。家长反应到老师那里,老师一看,家长说的还真对啊。老师也自惭形秽,自己这么多年咋就没发现呢?

后来经过专家研究,专家只回了一句:好好研究。专家认为刘禹锡的《陋室铭》并没有历史常识错误,而是家长断章取义了。刘禹锡的《陋室铭》最后一句“孔子曰:何陋之有?”并不是刘禹锡自己发明的,而是他引用孔子的话,这句话出自《论语·子罕》,其内容为:

子欲居九夷。或曰:“陋,如之何?”子曰:“君子居之,何陋之有?”

这个典故的意思就是,孔子为了清静地做学问,要搬到九夷这个地方去住,有人对他说:“这个地方太简陋了,怎么能住人呢?”孔子不屑一顾的说道:“有君子去住,哪里会简陋呢?”

知道典故之后,家长就恍然大悟了。原来刘禹锡是引用孔子的话,来反驳自己的陋室并不简陋。并不是孔子对诸葛亮的草庐和杨雄的读书亭进行评论,文言文为了简练,省去了“正如”二字,翻译成白话文就是:诸葛亮在南阳的草庐,杨雄在四川的读书亭,还有我这个陋室,正如孔子所说:“这有什么简陋的呢?”

一般专家都被戏称为“砖家”,不过这次专家是对的,读书千万不能断章取义,否则闹出笑话就非常尴尬了,你说呢?

真要是把陋室铭去了,中国就没有好文章了,不懂不要装懂。