在错综复杂的全球贸易格局中,美国前总统特朗普的政策举动常常引发广泛关注和讨论。

他曾对部分中国电子产品加征125%的关税,但在一段时间后,又宣布豁免了其中一些商品的关税。

这一举动背后究竟有何深意?

是无奈的妥协,还是精明的策略?

让我们深入探讨这背后的经济逻辑和全球供应链的现实。

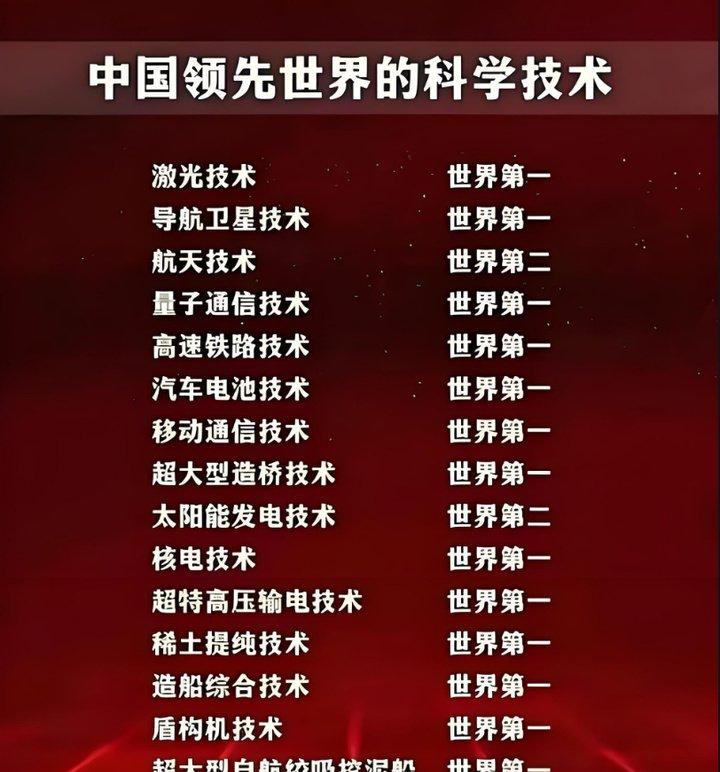

全球电子产业的供应链错综复杂,而中国在其中扮演着至关重要的角色。

数据显示,中国在全球电子制造业产值中占据了30%到40%的份额,在某些环节,例如电子元器件的生产和组装,其占比甚至超过50%。

这意味着,全球许多科技巨头,包括美国的苹果、微软、谷歌等,都高度依赖中国的制造能力和供应链。

面对这样的现实,特朗普政府最初对中国电子产品加征高额关税的策略,旨在保护美国本土产业,并试图减少对中国的依赖。

这一举措也带来了一系列意想不到的后果。

关税的增加推高了美国企业生产成本,影响了产品竞争力,最终损害了美国企业的利益。

正因如此,特朗普政府最终选择豁免部分中国电子产品的关税。

这一决定并非简单的妥协,而是对全球供应链现实的 acknowledgment。

例如,多层陶瓷电容器,这一看似不起眼的电子元件,全球80%的产能都集中在中国。

特斯拉的电池管理系统、波音飞机的航电设备都离不开它。

关税豁免清单上的许多产品都类似,它们对美国企业至关重要,而中国在它们的生产中占据主导地位。

更深层次的原因在于,科技产品的生态系统具有高度的相互依存性。

苹果公司的供应链遍布全球43个国家,涉及200多家企业,但所有环节都需要在中国深圳华强北进行最终调试。

这就像一个精密的乐高积木,即使设计图再完美,也需要中国工厂将每块积木的误差控制在0.01毫米以内,才能拼出完整的城堡。

如果美国试图完全切断与中国在电子产业上的联系,重建自己的供应链,将会面临巨大的时间和经济成本。

台积电在美国亚利桑那州建设的5nm工厂就是一个例子,其投产时间一再推迟,成本也比台湾工厂高出30%。

中国本土的芯片产能却在不断提升,足以支持华为等公司生产高端智能手机。

特朗普政府的关税豁免政策,实际上是对全球化高烧的一剂退烧针。

在消费电子领域,产品迭代周期已经缩短到6个月,如果美国等到重建完供应链,iPhone可能都出到20代了。

这个故事也反映出全球产业链的“量子纠缠”状态。

各国表面上在争夺主导权,实际上任何环节的断裂都会引发连锁反应。

如同2021年的汽车芯片荒,马来西亚封测厂停摆三周,就导致了底特律的皮卡生产线集体停工。

因此,特朗普对部分中国电子产品关税的豁免,并非简单的妥协,而是基于经济现实和全球供应链的复杂性做出的理性选择。

它也提醒我们,在科技高度发达的今天,国际合作和产业链的稳定比以往任何时候都更加重要。

面对未来,中美两国在科技领域的竞争与合作将如何演变?

全球电子产业的格局又将发生怎样的变化?

这些问题值得我们深入思考和探讨。