之前有段时间,网上流传过这样一张PPT。

北大徐凯文教授,关于大学生自杀危机曾做过一次小范围调查。

令人震惊的是,这项调查结果显示:教师这个职业,子女自杀率排在榜首,是第二名的4倍之多。

老师这个拥有光环和滤镜的光鲜职业,瞬间被击得粉碎。

要知道我们上学那个年代,特别羡慕老师家的娃。

在家有人给辅导作业,在校常被优待照顾,假期不担心没人做饭,最幸福的还要数每年寒暑假的亲子游。

总之,这些只有老师家孩子的专属福利,常让别的孩子羡慕到垂涎三尺。

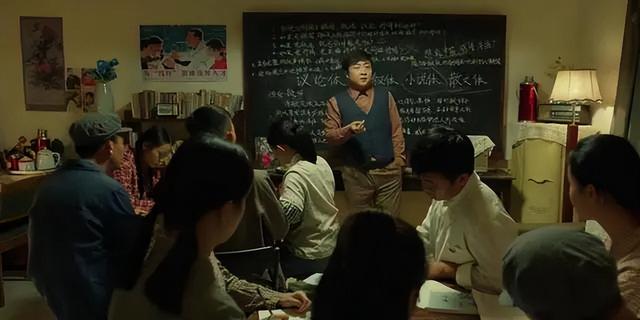

图片来源:电影《老师好》

这一切是局外人看到的,但如果身陷其中,会是一种怎样的体验呢?

回答这个问题前,我想和你分享一个故事。

央视经典催泪节目《等着我》中,有期节目诠释了原生家庭对子女的摧毁。

故事主人公的父母都是南大教授,在那个年代堪称中国顶级知识分子。

黄林森对于儿子黄小海的控制欲比较强,管他的时候也是非常严格的。

平日,这位善于用批评教育的老父亲,每当情绪激动时还会动手甩儿子耳掴。

这让黄小海非常不能接受,他转向母亲求助,“如果有人每天扇你耳光,你会怎么想?”

哪知母亲的回答是,“被扇个耳光,能占用你多少时间?”

黄小海彻底绝望了,但他也只能默默忍受。

直到有天他考上了北大,心想终于要逃走了,但不料志愿被父亲改成了南大。

这种令人窒息的控制击垮了他,他逃离家40年之久,直到摄制组找到他。

在知乎中,有不少网友说,教师父母是角色代入高手,好多时候自己都搞不清该叫他“爸爸”,还是要称“老师”。

也有网友表示了对父母的理解,因为他教过很多优秀学生,自然会陷入“对比”的内心挣扎。

并非每个教师父母都是孩子的“冤家对头”,也并不是所有教师家庭都会把孩子养成“问题少年”。

但我想说的是,有很大一部分比例的教师子女都会感到,自己的日常,是一袭华美的袍,爬满了虱子——汝之蜜糖,彼之砒霜。

老师教书育人,桃李满天,可为何自家孩子体验“糟糕”?

在众多评论中,我观察到这样一点,那就是“父母每打一巴掌,却忘了给孩子一颗糖。”

面对这种高权威型父母和压抑的家庭环境,孩子得不到任何鼓励和认可,在频频打击之下根本抬不起头来,是很容易出心理问题的。

其实不管是老师还是权威型父母,最容易以这三种姿态,触及孩子脆弱的内心。

过度教育

在医学界,有个词叫“过度医疗”,比如一名癌症患者,原本可以活2年。

可往往当手术、化疗、放疗、介入治疗、质子治疗等治疗手段多管齐下时,病人损伤了大量元气,结果只活了1年。

过度治疗,于患者而言,花费重金不说,治疗过程本身也是痛苦的。

这种现象在医疗领域并不少见。

同样,权威型父母也存在“过度教育”的情况。

很多家长会用成绩衡量孩子的全部,当成绩下滑时,先焦虑的那个人就是他。

回家后各种教育资源都用上,钱没少花,孩子成绩不明显,反而产生了心理问题。

有部家庭育儿剧《小舍得》,相信很多父母都看过。

蒋欣在剧中扮演的田雨岚是个鸡血妈妈,为儿子子悠考取重点中学拼尽全力,平日更是对孩子要求极其严格。

一年级就报了奥数、英语、逻辑、写作好多补习班,要求他每次考试必须达到班级前二、年级前五。

图片来源:电视剧《小舍得》

儿子喜欢什么不重要,在她看来成绩才是第一位的,其它都要给学习让路。

子悠天天刷题,几近崩溃,在一场奥数考试中由于做题不顺,情绪突然失控,歇斯底里撕掉卷子。

冲出考场后,却遭到妈妈一顿臭骂,“你就不能给我上进点吗?”

彻底崩溃的子悠眼神暗淡、出现幻觉,甚至有抑郁倾向。

图片来源:电视剧《小舍得》

大量心理学研究表明:“焦虑环境下长大的孩子,会表现出异常焦虑,当遇到重大问题,很可能承受不来。”

抑郁情绪里的孩子,往往不会伤人,但会把这股负面力量在自身引爆。

永远正确

我的咨询师朋友对我说,高权威型父母认为自己永远是对的。

即便心理咨询中,讲起道理也头头是道,就连咨询师也会被他反驳和质疑。

咨询师可以随时终止咨访关系,而孩子就不同了,当面对永远无法说过他们的父母,要么叛逆,要么自杀。

图片来源:电视剧《小欢喜》

为此,他给我讲了一个真实案例:

有个非常漂亮的女孩子,是家族同辈中的翘楚,性格极其温柔克制。

从小大事小事都要被父母做主,而且不允许她提反对意见。

这个女孩在婚姻大事上,不惜以性命相逼,誓死嫁一位身患残疾、性情乖张、婚前就对她各种 PUA 的男人。

她知道这是逃离原生家庭唯一的机会,这次她要叛逆,为自己而活。

离家出走前夜,她这样对父母讲,“与其留在你们身边,忍受各种挑剔的爱,不如和他一起,享受真实的恨。”

后来,女孩的婚姻果然遭遇不幸,即便如此,她没有觉得对方不好,而是将所有的错都归咎于自己。

在我朋友近一年的心理治疗下,她才逐渐疗愈内心。

图片来源:电视剧《我在他乡挺好的》

朋友对我说:

越高知型家庭,就越容易出现控制型父母,他们会有种“我这么有文化,一定能当个好父母”的执念。

这种表面上看起来是“因为我是对的,所以你必须得听我的”。

但本质上却是“因为我需要你听我的,所以我总能找到为我观点服务的道理”。

甚至是“没道理,也要创造道理,即我就是道理”。

一言蔽之,父母的高权威,很容易成为“包裹着恶的伪善”。

在亲子关系中处于弱势地位的孩子,大多时候只能配合父母来演戏,努力演个“完美小孩”。

而当他们一旦做得不够好,只会刀刃向内,被迫从自己身上找原因,从而陷入无休止的精神内耗。

喜欢对比

我有个当老师的亲戚,她嘴里有一摞“别人家孩子”的案例。

女儿考得不错时,她会说,“就这点分还值得骄傲吗,我都不敢告诉你,就这分在我教的好学生里算什么等级。”

别人专科毕业,她会说:“看看人家专科毕业,一年可以赚二十万,还自己找了个好老公,没让父母操一点心。”

女儿读了研究生,她又会说:“你看看我一波教过的学生,可以赚钱养家孝敬爸妈了,你呢,这么大了还花家里钱。”

总之,无论如何也要找出一点比她强的地方,大肆表扬。

图片来源:电视剧《小欢喜》

就算女儿啥比别人好,她也会说你不要太骄傲,往后路还长着呢。

人生全程强效鸡汤,让女儿越来越不自信。

恶性循环,好的运气都没了,她既没找到好工作,也没有稳定对象。

图片来源:电视剧《小欢喜》

信奉否定教育的父母认为,我怕你骄傲,才用“别人家孩子”激励你不断进步。

之前看过董卿的一期访谈,她说小时候父亲总是拿她和别人比,贬低她,这让她非常伤心。

这个年纪、这个地位的董卿,当谈起这段往事却不忍落泪,可见父母的贬低在她心中埋下了多大的痛苦。

没有比较,就没有伤害,只有当孩子自我感觉好时,他才能做得更好。

真正的教育

要看父母的人格水平

我们说回开头的调研:

为什么有的老师培育过众多优秀学生,却难管好自家孩子?

因为老师讲授的是知识,而教育的本质却是塑造孩子健全的人格。

家庭教育的本质也非控制,而是严管厚爱,以及以身作则的言传身教。

也就是说,孩子什么样,与父母的职业没有多大关系,父母的人格才是教育的磐石。

在这,给你讲个我同事的例子。

有天她接孩子下辅导班,14岁的儿子突然提议去家附近的购物中心逛逛。

我同事难堪地说,“糟糕,妈妈今天穿的衣服太难看了,陪你逛街好丑啊。”

儿子说,“不会的,妈妈,就算所有人都觉得你很丑,我也觉得你是最好最漂亮的妈妈。”

就像她平时总对儿子说:“妈妈希望你学好这个,可如果你学不好,你依然是我最爱的孩子。”

图片来源:电视剧《三十而已》

看到这,也许你就豁然开朗,什么是“爱出者爱返”。

都说孩子是家庭的一面镜子,他将来会成为怎样的人,与父母的人格、教育息息相关。

从他们的身上,不难看出:有一种家庭不幸,叫控制型的父母,最终养出一个问题孩子。

其实,只要我们肯把对孩子的理解、尊重和认同放在权威之上,就一定能养育出心有爱,眼里有光,不负期望的孩子。

写在最后:

《新中式父母》中有一段经典的话,值得父母深思:

“这个世界上,有两类父母。

一类是‘吃老本型’父母,他们使用过去自己接受的一套教育方式来培养孩子,假如孩子表现不好,他们通常只会认为传统教育没有问题,是孩子有问题。

一类是‘学习型’父母,他们会去探索与时俱进的教育方式,假如孩子表现不好,他们会反思,然后寻找更好的方式来教育孩子。”

养育孩子,本身就是一场修行,我们虽不是完美父母,却可以成为成长型父母。

和所有父母共勉。