他在莱芜战役立下战功,本来授予中将却没有念到名字,后来才补发

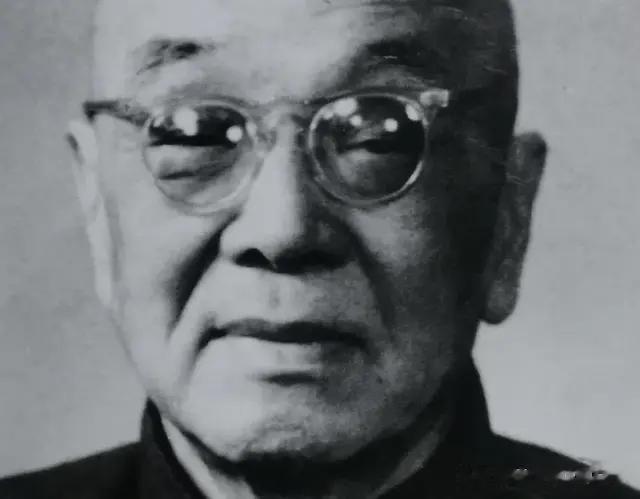

1955年9月27日,新中国第一次授衔典礼在北京隆重举行。这位在莱芜战役中立下赫赫战功的将领,本该与其他174名中将一同登台接受命令状,却因一个意想不到的原因在台下久久等待。他就是黄火星,一位从红军时期就浴血奋战的革命老将。在莱芜战役中,他率部诱敌深入,冒严寒踏雪夜行,带领部队以伤亡6000余人的代价歼敌6万,创造了解放战争以来最快速度和最大战果的纪录。然而,就在这庄严的授衔仪式上,主持人却念错了他的名字,将"黄火星"误读成了"黄火青"。所幸得到及时补正,这位功勋卓著的将领最终获得了他应得的荣誉。

从乐安走来 战火铸就将星

黄火星出生在江西抚州乐安县姚家村,童年时期就经历了生离死别。七岁那年,他随父母和弟弟逃难至江西景德镇。命运无常,母亲去世后因无钱安葬,他被卖给了景德镇一位瓷器工人黄聚发为子。

1930年的春天,命运之轮开始转动。年轻的黄火星参加了党领导的景德镇工人春荒斗争,随后便投身革命,加入了中国共产党。从此,他走上了一条不平凡的革命道路。

在中央革命根据地,黄火星的军旅生涯逐步展开。他先后担任浮梁司务长、赣东北红军学校团支部书记、弋阳第四游击大队政委等职务。在战火纷飞的岁月里,他带领部队参加了中央革命根据地的三次反"围剿"作战。

转战中央革命根据地期间,黄火星的军事才能得到充分施展。他担任红一方面军红11军第31师第九十五团政委,率部参加第四次反"围剿"作战。由于作战勇猛,冲锋陷阵,战士们给他起了个"猛子政委"的绰号。

1934年,革命形势日趋严峻。黄火星被任命为福建军区第三军分区政委,带领地方红军参加第五次反"围剿"作战。中央红军主力长征后,他奉命留守根据地,开始了艰苦卓绝的南方三年游击战争。

游击战争期间的生活令人动容。为了生存,战士们不得不在敌人的封锁中寻找食物和盐分。他们甚至把汗湿的衣服拧出来舔食,以补充盐分。这段经历,成为黄火星一生中最难忘的记忆。

抗日战争爆发后,黄火星带领部队北上参加敌后游击战。作为新四军2支队3团团长,他在南京附近建立抗日根据地。在当涂与芜湖之间,他指挥部队击毁日军军用火车,全歼数十名日军,缴获大量军用物资。

在小丹阳保卫战中,面对日军的重兵围攻,黄火星带领3团指战员突出重围。他们在外围发动地方武装,与敌人打运动战,击毙日军50多人,展现了卓越的军事指挥才能。

皖南事变中,黄火星担任新四军北移中路纵队政委。在转移突围过程中,他率领残部化险为夷,成功突破敌人14道封锁线。这支不到百人的队伍,成为皖南事变中最先突围的英雄部队。

莱芜战役决战雪夜破敌阵

1947年寒冬,华东野战军总部传来一份情报:国民党整编第二师正向莱芜城逼近。这支部队是国民党的王牌军,装备精良、训练有素,若不及时阻击,必将成为解放军的心腹之患。

华野总部经过缜密分析,决定集中兵力围歼整编第二师。黄火星奉命率领第九纵队担任诱敌深入的重要任务,这是一个关系战役成败的关键环节。

12月初的莱芜,大雪纷飞,天寒地冻。国民党整编第二师在师长李延年的指挥下,沿着预定路线向莱芜城推进,丝毫没有察觉到这是一个精心设计的圈套。

黄火星带领第九纵队采取佯装撤退的战术,不断诱使敌军深入包围圈。在这个过程中,他们要保持与敌军保持恰到好处的距离,既不能太远导致敌人失去追击的兴趣,也不能太近暴露我军的意图。

为了确保战术的成功实施,黄火星亲自带领侦察兵观察敌情。在零下十几度的严寒中,他们趴在积雪的山坡上,一观察就是几个小时,掌握敌军的一举一动。

到了12月6日,整编第二师已经完全进入包围圈。华野总部下达了总攻命令,黄火星立即调集九纵全部主力,对敌军发起猛烈进攻。

战斗在午夜时分打响,黄火星指挥部队从三个方向同时发起进攻。在漫天风雪中,解放军战士踏着齐膝的积雪,向敌军阵地发起冲锋。

整编第二师虽然一时间陷入混乱,但很快组织起顽强抵抗。李延年命令部队构筑防御工事,妄图凭借地形优势抵挡解放军的进攻。

战斗持续了整整一夜,黄火星的部队在积雪中艰难推进。到天亮时分,解放军已经突破敌军多道防线,将整编第二师分割包围。

12月7日中午,黄火星指挥部队对被分割的敌军发起最后总攻。经过激烈战斗,整编第二师全军覆没,师长李延年被俘,缴获大量武器装备。

这场战役创造了解放战争以来最快速度歼敌的记录。从战斗打响到结束,仅用了不到24小时,就全歼敌军6万余人。

然而,这场辉煌胜利的代价也十分沉重。第九纵队伤亡6000多人,几乎每个连队都损失过半。黄火星在战后视察战场时,看到遍地的牺牲战士,久久不能平静。

莱芜战役的胜利,不仅歼灭了国民党的一支主力部队,更打开了华东战场的新局面。这场战役被誉为经典的运动战范例,黄火星指挥的第九纵队立下了不朽功勋。

1948年初,华东野战军总部对莱芜战役进行总结。黄火星在诱敌、围歼等战术运用上的出色表现,得到了上级的高度评价,为他日后晋升中将打下了坚实基础。

授衔典礼意外错念将军名

1955年9月的北京,秋高气爽,天朗气清。全国各地的将领齐聚首都,准备参加新中国成立以来第一次授衔仪式,黄火星将军也在其中。

这次授衔仪式选在人民大会堂隆重举行,参加仪式的将领们个个精神抖擞,身着崭新的军装。按照事先安排,所有晋升将领按军衔等级、姓氏笔画顺序排列就座。

主席台上方悬挂着巨大的国徽,两侧是鲜艳的红旗。主席台上端坐着党和国家领导人,他们将亲自为这些为新中国浴血奋战的将领们授予军衔。

授衔仪式开始后,主持人开始宣读授衔名单。大会按照上将、中将、少将的顺序进行。每念到一个名字,那位将领就会上台接受命令状,全场报以热烈的掌声。

轮到中将军衔授予环节时,黄火星正襟危坐,等待着自己的名字被念到。按照笔画顺序,他的名字应该排在中将名单的中间位置。

然而,当主持人读到他那个位置时,却念出了"黄火青"这个名字。在场的将领们面面相觑,不知道这个名字指的是谁。

黄火星坐在原位,一时不知如何是好。他身边的同志小声提醒主持人念错了名字,但整个授衔仪式正在进行,不便打断。

负责仪式安排的工作人员很快发现了这个错误。他们立即向主持人递上更正说明,但为了不影响仪式的庄重,决定等这一批次结束后再做处理。

黄火星只好继续等待,看着其他中将一个个上台领取命令状。直到所有中将都授衔完毕,他依然坐在座位上,成为全场唯一一位没有及时领到命令状的中将。

仪式结束前,工作人员向大会主持人报告了这个情况。主持人立即向全场说明,将"黄火青"更正为"黄火星",并邀请黄火星将军上台。

黄火星终于走上主席台,接受了他应得的中将军衔命令状。台下响起了格外热烈的掌声,仿佛是要补偿这位将军之前的等待。

这个小插曲虽然没有影响授衔仪式的整体进行,却成为了这次历史性时刻的一个特殊注脚。会后,许多将领都来安慰黄火星,对这个意外表示遗憾。

组织方对这个失误进行了认真检讨。原来是因为工作人员在誊写名单时,将"星"字写得不够清晰,主持人误读成了"青"字。

这次授衔典礼共授予10名上将、175名中将、802名少将。黄火星虽然经历了这个小插曲,但他作为中将的军衔待遇从1955年1月就开始计算,与其他将领完全一致。

会后,黄火星回到自己的岗位继续工作。对他来说,军衔只是一个标志,真正重要的是为国家和人民继续作贡献。这个小插曲反而让他的授衔经历显得与众不同,成为了一段被人传颂的往事。

将军晚年淡泊功名报国情

授衔仪式后的黄火星将军继续在军队担任要职,为国防事业贡献力量。在福建军区任职期间,他多次指导部队演习,将自己在战争年代积累的作战经验传授给年轻一代。

1956年,黄火星调任南京军区副司令员。他深入基层部队,关心官兵生活,特别注重部队的实战训练和战术研究。

在南京军区期间,黄火星经常组织部队进行大规模演习。他要求部队必须在复杂地形条件下进行训练,模拟各种可能的作战场景。

一次演习中,黄火星发现部队在协同作战方面存在问题。他立即召集各级指挥员,结合自己在莱芜战役中的经验,详细讲解了部队协同的重要性和具体方法。

到了六十年代,黄火星更加关注部队的现代化建设。他提出要把传统作战经验与现代军事理论相结合,培养全面型军事人才。

在军区首长议事会上,黄火星多次强调要重视科技在现代战争中的作用。他支持部队引进新式装备,并督促官兵认真学习新装备的使用方法。

1965年,已经年过花甲的黄火星依然保持着严格的作息制度。每天清晨,他都要带领机关干部一起晨练,以身作则保持军人的良好体魄。

在处理公务之余,黄火星开始整理自己的战争经历。他不是为了宣扬个人功绩,而是希望把宝贵的战争经验留给后人。

黄火星特别重视对年轻军官的培养。他经常到军校作报告,给学员们讲述解放战争时期的作战经验,分析当时的战术决策。

每当有年轻军官来请教问题,黄火星总是耐心解答。他告诉年轻人,打仗要靠智慧,不能只讲勇气,还要学会在战场上随机应变。

随着年龄增长,黄火星的身体状况开始走下坡路。但他仍然坚持工作,直到组织上要求他必须休养。

即使在离休后,黄火星依然关心国防建设。他定期阅读军事期刊,关注世界军事发展动态,并把自己的见解写成文章投稿。

在家人的劝说下,黄火星开始撰写回忆录。他详细记述了自己参加革命的经历,特别是莱芜战役的全过程,为军事史研究留下了珍贵资料。

晚年的黄火星生活十分简朴,从不炫耀自己的军衔和功绩。老人常说,打仗是为了国家和人民,不是为了个人的荣誉。

1982年,黄火星因病住院。在病榻上,他还惦记着部队建设,叮嘱来看望的军区首长要重视部队的实战训练。

这位经历过枪林弹雨、建立过赫赫战功的老将军,最终走完了他传奇的一生。他的一生,是革命军人的典范,也是中国军队现代化进程的见证者。