世人皆知李克农是我党"特工之王",却鲜有人知,这位传奇人物在生命的最后时刻,仍在为一个"致命错误"而深深自责。1962年初,卧病在床的李克农向前来探望的同志反复提起:"当初那次失误,周总理批评得还是太轻了。"这让许多人困惑不已。究竟是什么样的失误,让这位在隐蔽战线叱咤风云数十载的特工专家,在临终前都念念不忘?又为何说周总理的批评"太轻"?这背后,又牵扯出怎样的惊心动魄的革命往事?

一、特工之王的崛起之路

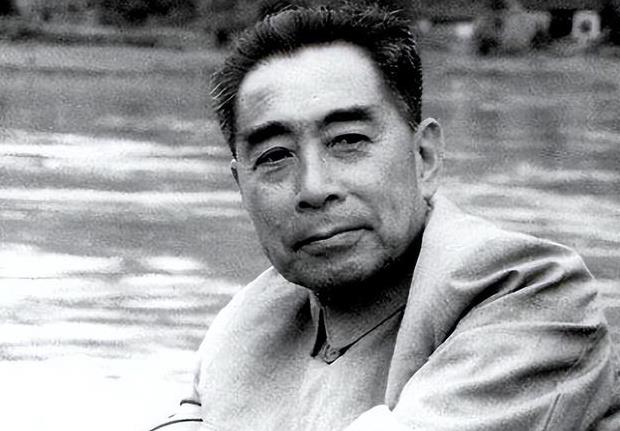

1899年冬,安徽芜湖城外一户殷实人家迎来了一个男婴,这便是日后声名显赫的"特工之王"李克农。在那个风雨飘摇的年代,李家虽家境殷实,却始终保持着朴素的家风。

李克农自幼便在祖父的私塾中读书。那时的李克农,常常坐在雕花木窗边,一边读着《史记》《资治通鉴》,一边思考着天下大事。1911年辛亥革命爆发时,年仅12岁的他已经能够在私塾里与同窗们讨论时局。

1919年五四运动如火如荼之际,在芜湖一中就读的李克农组织了当地第一个进步学生社团"励志社"。那时的李克农,每天都会去码头收集各地报纸,为社员们讲述国内外大事。一次偶然的机会,他得到了一份来自上海的《共产党宣言》,这份文献彻底改变了他的人生轨迹。

1926年春天,在芜湖码头的一间茶馆里,李克农正式加入了中国共产党。接头人给了他一个任务:利用自己的社会关系,打入芜湖商会,收集情报。短短半年时间,李克农就建立起了一个覆盖芜湖码头、商会、报社的情报网络。

然而,1927年的"四一二反革命政变"爆发后,白色恐怖笼罩全国。一天深夜,李克农接到了一个神秘的电话,得知国民党特务已经掌握了芜湖地下党组织的部分名单。那一夜,李克农连夜转移了十几名同志,而自己却差点被特务抓获。

所幸天无绝人之路。在撤退途中,李克农遇到了一位老同学,这位同学正在上海无线电管理局工作。经过这位同学的引荐,李克农成功打入了上海无线电管理局。在这里,他遇到了同样身为我党地下工作者的钱壮飞和胡底。

说起在上海无线电管理局的工作,有一件事让李克农记忆深刻。1928年夏天,局里来了一批新设备,李克农主动请缨负责安装调试。趁着这个机会,他在设备中做了特殊处理,使得我党的电台能够避开国民党的监听。这一手,为后来我党在上海的地下工作立下了汗马功劳。

不久,李克农、钱壮飞、胡底在上海地下工作中的出色表现,让他们被誉为"龙潭三杰"。他们不仅成功打入国民党的情报机构,还建立起了一个庞大的情报网络。然而,正当他们的工作开展得如火如荼之际,一场更大的考验正在等待着他们。

1931年春,党内叛徒顾顺章被捕叛变,上海地下党组织面临全面崩溃的危险。在这危急时刻,李克农临危不乱,凭借着平日里建立的关系网,他设法联系上了只有单线联系的陈赓同志,及时向党中央通报了险情,使得大批党的领导干部和地下工作者得以安全转移。

这次营救行动虽然成功,但李克农的身份也随之暴露。组织上决定将他调往中央苏区。临行前的那个夜晚,李克农站在黄浦江边,望着远处的万家灯火,心中已经做好了继续战斗的准备。

二、隐蔽战线上的重大贡献

从上海转移到中央苏区后,李克农很快投入到了更重要的工作中。1933年初,他接到一项特殊任务:建立一个覆盖全苏区的通讯网络。在那个通讯极其不便的年代,这无疑是一项艰巨的挑战。

李克农化名"老李",以收购药材为掩护,走遍了苏区的大小村落。他在关键路段上设立了秘密联络点,利用当地老百姓的茶铺、杂货店作为通讯站点。不到半年时间,一张完整的通讯网络就悄然成形。这张网络在后来的反"围剿"斗争中发挥了重要作用。

1934年10月,中央红军开始长征。在这段艰苦卓绝的岁月里,李克农担任中央纵队通讯员,肩负着保障中央首长通讯联络的重任。在翻越雪山时,为了保护重要的电台设备,他将设备零件分散装在不同的挎包里,由多人轮流携带。

有一次,部队正在穿越茫茫草地,忽然接到紧急电报。情况十分危急,但四周都是沼泽,根本找不到合适的地方架设电台。李克农想出了一个办法:让战士们把背包堆成一个临时平台,在上面架设电台。就这样,他在齐腰深的沼泽中坚持了四个小时,终于完成了这次关键的通讯任务。

到达陕北后,李克农被任命为中央联络局局长。1936年冬,一个重要的机会摆在了面前。当时,张学良将军正在考虑是否与中国共产党合作,但又顾虑重重。组织决定派李克农去与张学良谈判。

在西安会谈期间,发生了一件耐人寻味的小插曲。一天晚上,张学良突然提出要和李克农单独谈谈。在谈话中,张学良问了一个尖锐的问题:"红军这么多年打仗,到底是为了什么?"李克农的回答简单而有力:"为了中国的独立和统一,为了让老百姓过上好日子。"这次长谈持续了整整三个小时。

在"西安事变"和平解决后,李克农又投入到了更加繁重的工作中。1937年全面抗战爆发后,他负责建立了一个遍布敌后的情报网络。通过这个网络,大量关于日军调动的情报源源不断地送到了延安。

解放战争时期,李克农担任了中央情报部副部长。在这个岗位上,他和战友们破获了多起国民党特务的暗杀和破坏计划。其中最惊心动魄的要数1947年的"白狗案"。当时,国民党特务策划了一个周密的暗杀计划,准备在一次重要会议期间动手。李克农通过情报网络提前获知了这一阴谋,及时采取措施,成功保护了党的重要领导人。

1948年底,在准备解放上海的关键时刻,李克农再次发挥了重要作用。他利用多年前在上海建立的关系网,成功策反了几名国民党高级将领,为上海的和平解放创造了有利条件。这时的李克农,已经成为了一位叱咤风云的情报专家,但谁也没想到,一个往日的小失误,却始终萦绕在他的心头。

三、那次差点暴露内线的失误

1937年的南京,正值抗日战争全面爆发前夕。这座民国首都表面上歌舞升平,暗地里却暗流涌动。在南京城内一家不起眼的小剧院里,发生了一件差点酿成大祸的事情。

那是一个初夏的傍晚,李克农按照组织安排,来到南京新街口的"民众剧场"。这家剧场虽然不大,却是我党在南京的一个重要联络点。当晚,他要在这里与两名地下党员金山和王莹接头,交换一批关键情报。

就在李克农等待接头时,一个意外的身影出现在了剧场里——谢和赓。在组织系统中,谢和赓是李克农的下线,但他们此前从未见过面。当时的谢和赓正在执行一项极其特殊的任务:打入白崇禧的核心圈子。

按照地下工作的铁律,不同线路的党员即便相遇也要假装不认识。可是那天晚上,李克农却犯了一个致命的错误。他远远看到谢和赓,一时激动,竟脱口而出:"谢同志!"这一声招呼,差点打破了经营多年的地下工作局面。

事情的严重性远不止于此。原来,谢和赓此时的身份是白崇禧的机要秘书,负责为白崇禧起草重要文件,甚至参与制定军事计划。为了打入白崇禧的核心圈子,谢和赓付出了常人难以想象的努力。

1934年,谢和赓以一个普通文员的身份进入白崇禧的办公室。那时的白崇禧对任何人都极其警惕,新来的秘书更是要经过层层考验。有一次,白崇禧专门出了一道考题,要求谢和赓写一篇关于军事战略的文章。谢和赓凭借渊博的学识,写出了让白崇禧大为赞赏的文章。

此后三年,谢和赓以过人的才干和谨慎的作风,逐渐赢得了白崇禧的信任。每当白崇禧需要起草重要文件,都会找谢和赓商量。正是通过这个身份,谢和赓为我党传递了大量珍贵情报。

而李克农的这一声"同志",差点让谢和赓多年的潜伏成为泡影。幸运的是,当时在场的金山和王莹都是经验丰富的地下工作者。他们立刻意识到了事态的严重性,迅速采取补救措施。王莹假装被台上的戏曲吸引,大声叫好,成功转移了周围人的注意力。

这件事很快传到了周恩来同志的耳朵里。一向温和的周总理听说此事后,第一次对李克农发了火:"你是老党员了,怎么连最基本的工作纪律都忘了?要是谢和赓的身份暴露,后果不堪设想!"

事后,周总理专门找来李克农谈话,详细分析了这次事件的严重性。周总理说:"谢和赓同志在白崇禧身边的工作,关系到我党在华中地区的全局。一旦他的身份暴露,不仅他个人会有生命危险,我党在国民党统治区的整个情报网络都可能遭到破坏。"

这次教训,让李克农终生难忘。即便在多年后的重要场合,他依然会提起这件事,说周总理当时的批评还是太轻了。这个教训也让他在此后的工作中更加谨慎,对地下工作的每一个细节都格外重视。

四、鲜为人知的个人生活片段

在那个风雨如晦的年代,李克农和妻子赵瑛的相识颇具传奇色彩。1928年的一个雨夜,李克农在上海进行一次秘密接头时,意外认识了同样在进行地下工作的赵瑛。当时的赵瑛化名"小萍",在一家纱厂做工人,实际上是负责联络工人运动的地下党员。

那晚的接头地点是一家茶馆,为了掩人耳目,赵瑛装作是推销丝袜的小贩。两人借着谈生意的机会,完成了重要情报的交接。这次偶然的相遇,让两位地下工作者结下了革命伉俪的情缘。

1930年春天,组织批准了他们的婚事。婚礼就在上海一间普通的里弄房子里举行,既没有鞭炮,也没有宴席。李克农送给赵瑛的"新婚礼物"是一本用密码写成的联络手册,而赵瑛给李克农的回礼则是一份绘制的上海地下交通网络图。

在工作中,李克农对下属既严格又体贴。1935年,一位年轻的地下工作者张志远因为工作失误险些暴露。李克农没有批评他,而是带他去了一趟南京路。两人在街头走了一整天,期间不断有人与他们擦肩而过。晚上回来时,李克农让张志远说出今天遇到了哪些"特别"的人。张志远一个也没记住,这时李克农说:"在我们这行,过路人里可能就藏着一个特务,所以要时刻保持警惕。"

1940年,李克农在延安工作期间收到一份特殊的礼物:一本手写的《情报工作手册》。这是他的几位老下属秘密串联编写的,里面记录了李克农多年来的工作经验和教导。许多年后,这本手册成为了我党情报工作的重要参考资料。

在工作之余,李克农也有自己的小爱好。他特别喜欢下围棋,认为这是锻炼思维的好方法。在延安时期,他经常和周恩来切磋棋艺。有一次,两人对弈到深夜,正在关键时刻,突然接到紧急电报。李克农二话不说,立即放下棋子去处理工作。事后,周恩来称赞说:"克农同志下棋时胜负心很强,但一遇到工作,立马就把棋局抛在脑后。"

1950年代初,李克农开始受到哮喘病的困扰。每到阴雨天,他就会咳嗽不止。但即便在病重期间,他仍坚持处理重要文件。他的办公室里常年放着一个暖水瓶,这是赵瑛特意为他准备的。每当咳嗽发作时,他就喝几口热水继续工作。

组织上多次要求他休养,但李克农总是说:"革命工作不等人。"为了不影响工作,他把重要文件分类放在床头,躺在床上也要处理完每一份文件。直到1957年突发脑溢血,他才不得不放慢工作节奏。

在同事们的回忆中,李克农平时总是一副严肃的样子,但对家人却非常温情。每次出差回来,他都会给妻子带一些当地的小玩意。赵瑛去世后,他将这些物品都保存在一个木箱里,时常独自整理。这个木箱,也成为了他最后的念想。

五、功勋人生的最后时光

1957年的一个冬日清晨,李克农正在办公室审阅一份重要文件,突然感到头晕目眩,紧接着就失去了知觉。送医后确诊为脑溢血,这是多年来超负荷工作的警示。在医院里,他第一次向组织提出了工作调动的请求。

住院期间,赵瑛一直守在病床前。她把丈夫几十年来积累的工作笔记整理成册,还特意找来一些围棋书籍,希望能帮助丈夫调养身心。但李克农仍然放心不下工作,常常让秘书把文件送到病房,一份一份地过目。

1958年初,李克农的病情稍有好转,组织便批准他去上海工作。这座他曾经战斗过的城市,如今已是一派欣欣向荣的景象。在上海期间,他虽然放慢了工作节奏,但仍然关注着隐蔽战线的每一个动向。

就在生活逐渐步入正轨时,一个噩耗却打破了这份平静。1961年深秋,与李克农相伴三十余载的赵瑛因病去世。这对李克农的打击极大。整整三天,他都坐在赵瑛生前最爱的那把藤椅旁,翻看着他们共同战斗的老照片。

赵瑛走后不久,李克农的病情急转直下。1962年初,他被再次送入医院。在病榻上,他经常陷入昏迷,但一清醒就会谈起往事。特别是那次在南京剧院差点暴露谢和赓的事件,他反复提起:"总理当时批评得还是太轻了。"

周恩来得知李克农病重的消息后,立即派人前往医院慰问。送来的不仅有补品,还有一盘当年他们在延安下到一半的围棋。周总理特意嘱咐说:"等克农同志好了,我们把这盘棋下完。"

1962年2月9日凌晨,63岁的李克农永远地离开了。在他的床头柜里,发现了一个笔记本,上面密密麻麻记录着多年来经手的每一个情报员的代号和联络方式。这些都是他准备交接的工作。

噩耗传来,周恩来立即取消了当天所有会议,赶到医院。在追悼会上,周总理说了一句令人印象深刻的话:"克农同志用生命谱写了一曲革命者的赞歌。"

李克农去世后,他的儿子李伦整理父亲的遗物时,在那个装满赵瑛遗物的木箱底层,发现了一张泛黄的照片。那是1937年在南京剧院拍下的,照片背面写着:"革命道路虽险,同志情谊永存。"这张照片的另一面,正是当年险些暴露身份的谢和赓。

在李克农的追悼大会上,谢和赓专程从广州赶来。他站在灵堂前久久不语,最后只说了一句话:"李部长走了,我们失去了一位好领导,好同志。"

在中南海的档案室里,至今仍保存着李克农生前最后一次写下的文字:"愿将此生献给党,为人民服务到永远。"这位"特工之王",用六十三年的人生,书写了一部惊心动魄的革命传奇。