丰收

7亿吨的产粮国小桥流水人家;

乡土中国;

这些是中国人自己对我们这个古老国度农业的描述。但是如今中国的农业在工业加持下已经有了脱胎换骨的质变。

小麦、玉米产量分别首次突破1.4亿吨和2.9亿吨大关,推动粮食产量首次突破7亿吨大关、谷物产量首次突破6.5亿吨大关。

人类历史上第一个粮食产量突破7亿吨的国家

全世界的粮食产量是28亿吨,中国人口14亿,全世界人口81亿,中国全年还进口了2亿吨粮食作为饲料。也就是说中国用17%的人口占有了35%的谷物。中国人的热量、蛋白质的摄入大大超过世界平均水平。

阳光健康的年轻一代

所以这20年来,青少年身高增长极快,已经接近南欧水平。环渤海湾地区的青少年接近西欧水平。矮小瘦弱不再是中国人的固有形象。

《柳叶刀》统计中国19岁男性青年身高达到175.7cm已经处于世界中高水平

这里有一个反直觉的数据统计,中国当下,我们印象中人高马大美国。实际上肥胖超标,坐着走不动的人极多。美国成年人平均身高多年停在男子176、女子163这个高度。再过10年北方很多省份的青少年都能达到。

美国人热量、糖分摄入过量,优质蛋白质摄入不足

中国人的人均蛋白质摄入也超过美国了

另一个更反直觉的数据是2022年中国人均农业GDP是美国1.4倍。也就是粗略地评估,人均享受的农产品价值比美国高约40%,这个差距还在拉大。比中国人均农业产值高的国家只有澳大利亚、挪威、冰岛等少数国家。

农业GDP排名,中国的总量第一,平均值也靠前

这些人均比中国高的国家有一个特点,第一是人口少,二是出口的农产品单价高。

如今中国自己在家做菜成本不高,各种食材做出来和下馆子差不多,孩子能营养充足还能买各种水果。而且中国农产品的种类非常丰富,几乎能满足各种吃货的需要。

作为我们追赶对象的美国,他的主力农产品主要集中在玉米大豆等能大面积种植的农作物上。农产品种类的丰富性远不如中国。

新中国建国后的粮食增长曲线,80年代以后基本一路上涨,只有2000年初有个回落

今年中国14130亿斤粮食,这就是7亿吨。建国时是2亿吨,上个世纪90年代达到了5亿多吨,99~2003年连续减产跌回4亿多吨。接下来就是不断创造新高的增长。很多年是6亿多吨。但是一直在小幅增加,直到如今突破7亿吨。中国用占世界耕地面积7%的耕地生产了25%的粮食。

狂飙突进的第一产业中国第一产业用电量在以双位数字增长!“十一五”“十二五”时期年均增速分别为6.2%、7.0%。2015年以来,增速有所上升,年均增速升至9.0%,2020年以来持续两位数增长。农业,已经在加速转向工业生产模式。

稳定的电力也在助力中国农业,图为托克托电厂

也许我们一般人感受不深,但是用电量是实打实需要对应产出的。中国工业这30多年能飞速发展离不开强大、丰沛且稳定的电能的支持。我们的发电量和用电量也是世界第一,今年预计达到了9.9万亿度,这是第二名美国的2倍多,第三名印度的5倍。

黑龙江地区联合收割机收割水稻

现在的农业早就不是小桥流水人家,日出而起、日末而息的状态。在东北、蒙东、新疆有很多类似美国大农场的集团化播种收割,飞机喷洒农药。

湖北恩施,无人机喷洒农药

山区果园也有特色的果蔬、茶叶种植。新的嫁接方法,无人机播撒农药等方式也在迅速普及。

阳光玫瑰从“贵族水果”变成平民水果

农业也不在集中在传统农耕区土。沙漠水稻、新疆海鲜,青海的三文鱼、陕西的大闸蟹都蓬勃而出。在中国的稳定能源供应下,有能源,有物质,有技术、有勤恳的中国人就能能起百花齐放的现代农业。

陕西黄龙的大闸蟹

不知不觉中中国人种地的天赋不仅没有丢,还在现代工业的加持下越发的强大了。

目前中国7亿吨粮食,人均1000斤完全不担心粮食危机。我们自己走大路也要让其他国家有路可走,还是可以大搞进口,让阿根廷、澳大利亚的牛羊肉丰富我们的餐桌。

农业改造国土

我们广袤的国土

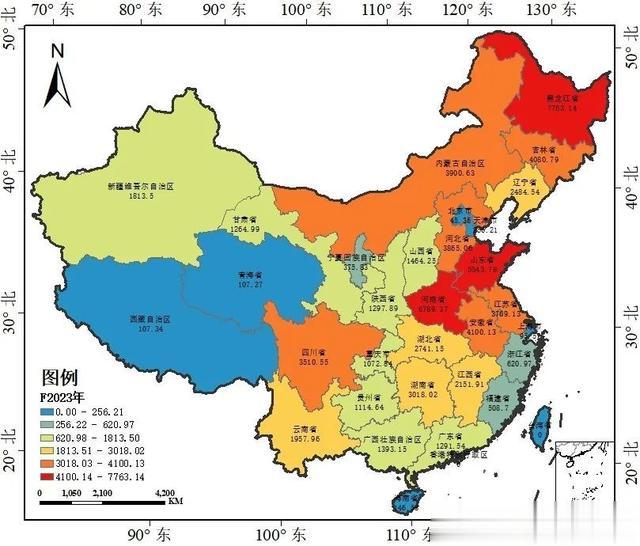

这几十年来,我国农业的耕种种类也发生了改变。北方特别是东北地区成了新粮仓,粮食运输从上千年来的南粮北运,变成了北粮南运。西北的粮食种植也在步步上台阶,新疆的粮食生产也连续突破2000万吨,未来甚至会出现西北的粮食内运的情况。

粮食生产越来越依靠北方,节水农业还有很多工作要做

而之前的鱼米之乡的南方地区,很多土地变成工商业用地,剩余的地区专项生产高附加值的农产品。

这么一来又有人开始担心一个问题,我们的农业用地够不够。

我们一直坚持的18亿亩耕地红线不会动摇的,因为粮食一旦出现风险那就要出大问题。但是广大的国土要搞工业生产,城市居民要换大的舒适的房子,千转万转又回到了土地上。

还好,目前的工业能力加上这几十年来的气候转变给解决这个矛盾提供了抓手。

5000年来的气候变化

前几年云南的大象,自中国建国开始,第一次向北迁移。大象是一种喜温动物,只生活在热带和亚热带。

从近几年来中国降水量区域分布情况看,雨带北移的趋势很显著。我国华北西部、西北东部等地,显示出向降水偏多转变的趋势,北方的干旱化趋势的确存在部分地区率先发生转折的可能。

从去年的数据来看,2023年入汛以来全国共有72个国家站日降水量突破历史极值、346个国家站突破月极值,最大累计降水量出现在广西北海(国家站),达3078毫米。

北方降雨增多,有利好也有挑战

总的来说北方雨多了,特别对于人口稠密的华北地区是利好。但是极端天气也增加了,简单地说北方的雨水发展更加具有极端性,区域性的雨水发展更加凶猛。

所以平均下来可能有些区域增加的雨水不多,但是暴雨和大旱的状态更多了。

很多网友说最近30年最大的国运加持是降雨带北移,我觉得气候变化要因势利导。北方的水利基础设施要加强了。只有我们应对极端气候的能力变强了,降雨带北移的好处才能拿到。

因为经济发展的全局考量,北方各省超过南方成了中国的新粮仓。而农业需要大量的水,华北的农业用水在保证粮食安全前提下不能断。

农业用水一年要用掉3600亿吨,超过居民和工业用水之和,节水农业还是要加快推广

过去的十几年农业用水占据了用水大头在3600~3700亿之间。

2023年底发布的数据指出,就单独的南水北调中线一期工程自开通以来,已累计向北方调水超605亿立方米,直接受益人口超1.08亿人。

调水加上气候变化,北方和西北地区加紧改造之前隔壁和荒漠,将荒漠变成新的农田,这相当于开疆拓土了。

将沙漠改成农田,相当于开疆拓土,能释放宝贵的土地资源

我们愚公移山式地坚持努力,就抓住了全球气候变化的有利时机。比如我国最大的流动沙漠塔克拉玛干沙漠已经被“围起来”了。未来通过农田水利,和涵养雪山降水。新增千万亩农田,把新疆的粮食产量翻一倍到4000万吨。再加上整个西北、北方的增量,粮食未来能到8亿吨。

美国郊区宽阔的停车场

农业进步释放更多的土地资源,中国中小城市很多人也能住上美国独门独户的大房子(一二线不太可能)

粮食问题没有那么紧迫了,那我们批下来的居住用地更多,容积率也更高,中国人能住的更舒服。