世家传承中的觉醒者

北京四合院的青砖灰瓦间,总政歌舞团的练功房里,一个身着练功服的少女正在旋转。

1990年,当许晴考入北京电影学院时,这个承载着红色基因的家族,正在见证第三代传人的人生抉择。

外祖父与黄兴的革命情谊,父亲作为贺龙元帅警卫员的铁血经历,母亲在总政歌舞团的艺术生涯,构筑起一个横跨军政文三界的特殊成长环境。

这种多维度的文化基因,造就了许晴独特的矛盾性。

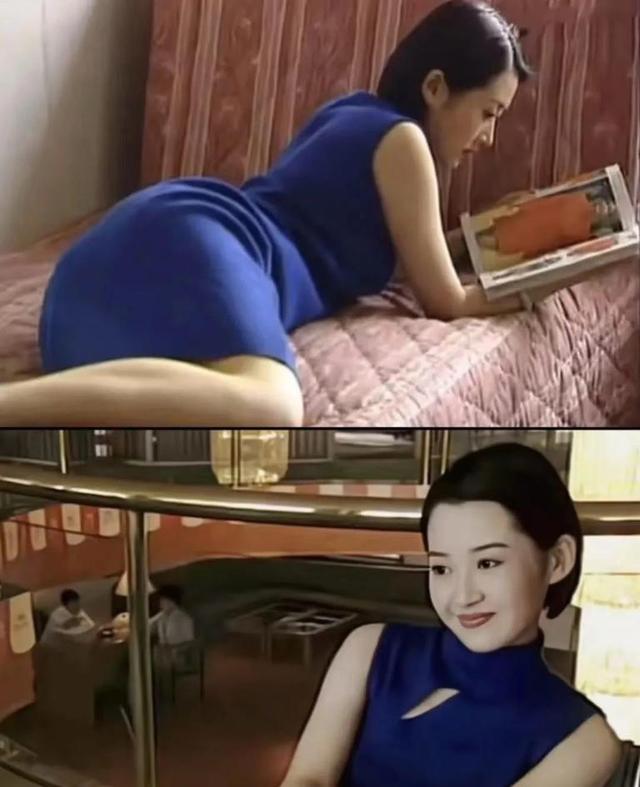

她既能在《建国大业》中精准演绎宋庆龄的端庄持重,也能在《邪不压正》里将唐凤仪的妩媚与清醒演绎得入木三分。

情感迷局里的清醒客

在与尤勇、王志文、刘波的三段标志性感情中,折射出的恰是改革开放后中国都市女性的情感觉醒史。

2003年与刘波分手后,许晴选择在赖声川话剧《如梦之梦》中连续演出十年,这种艺术疗愈方式,比同时代女星的情感处理更具先锋性。

这或许能解释为何许晴在《花儿与少年》中与华晨宇的互动引发共情——不是传统意义上的姐弟恋,而是知识女性对纯粹精神共鸣的向往。

银幕内外的破壁者

在Netflix最新公布的华语剧集合作名单中,许晴作为制片人赫然在列。

这标志着她的身份转型:从被观看的客体转为内容创造的主体。

2016年参演《云图》时,她主动要求增加顾香兰的京剧唱段,这个细节让角色多了文化纵深感。

值得关注的是她与故宫文创的深度合作。

年龄焦虑外的解题人

这种影响力不只来自冻龄美貌,更源于她对生命状态的掌控力——每天雷打不动的两小时昆曲练习,持续十五年的法国文学翻译爱好,以及坚持用纸质笔记本来往的习惯,构筑起抵御流量时代的文化堡垒。

结语:在解构中重构的镜像人生

站在知天命之年的门槛回望,许晴的人生轨迹恰似一部微观的中国当代文化史。

或许真正值得探讨的,不是她为何54岁仍单身,而是一个女性如何在时代洪流中始终保持主体性。

这种超越婚恋维度的生命实践,为所有在传统与现代夹缝中挣扎的当代人,提供了极具参考价值的解题思路。

当夜幕降临,许晴工作室的灯光依然明亮,那里正在进行着新的剧本研讨——这盏不灭的灯,恰似她留给这个时代的精神隐喻。