《——【·前言·】——》

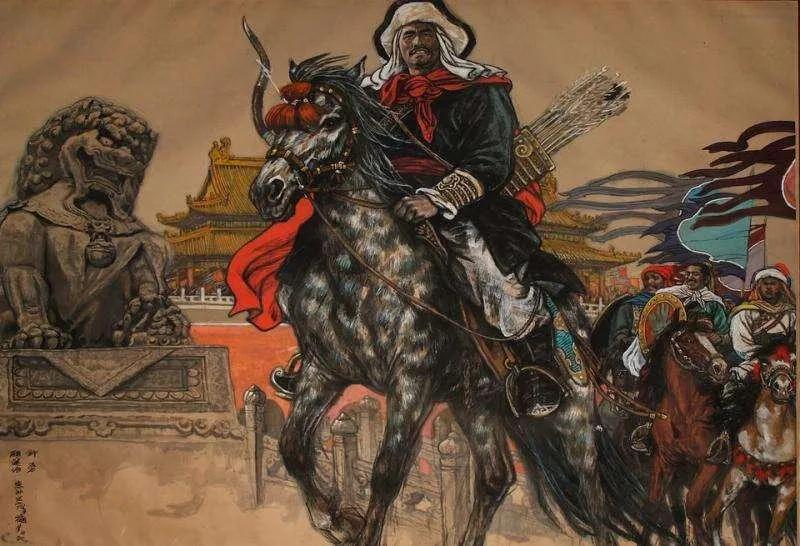

李自成的失败并非偶然,亦非纯粹的政治腐败或军事失策那么简单。

作为一个曾经一度风头无两的农民起义领袖,他的崩溃可以追溯到多个层面,深埋于不为人知的细节中。

究竟是什么因素让他从风头一时无两的英雄变成历史长河中的一个匆匆过客?

这背后到底隐藏了哪些令人震惊的决策失误?

李自成的失败,首先表现在他在战略上的短视与不成熟。

当他攻占了北京,迎来胜利的欢呼声时,历史已经悄然埋下了埋葬他政权的种子。

大顺政权最大的错误,便是忽视了清军的威胁。

这不是单纯的轻敌,而是一种盲目的自信,他似乎觉得,既然击败了明朝腐败的统治,那么后续的反抗就不再是问题。

然而,李自成忽视了一个至关重要的事实——清军的进入并非简单的外敌,而是有着坚实基础的统治力量。

李自成没有意识到,清军在崛起时,已经不仅仅是一股军事力量,而是一个组织严密、思想坚定的政权。

它在战术、军事指挥以及后勤保障上有着极强的优势。

在李自成试图通过政治与军事上的快速行动来削弱敌人时,他忽略了两件事。

第一,山海关这个重要的防线没有得到巩固;第二,他将主要军力分散至其他地区,导致防守力量薄弱。

关键时刻,李自成的军事指挥没有能将自己的力量集中,反而将自己的后防暴露给了清军。

而当清军入关时,李自成留守北京的并非精兵,而是一些刚刚收编的明朝降将和地方部队。

这支队伍的战斗力远不如李自成所期待的强大。

与此同时,居庸关的守将唐通叛变,令防线瞬间崩溃,李自成的战略体系在这一刻彻底崩塌。

李自成并没有意识到,北方的防线是他政权的生死线,而这一切被他随意放弃。

在没有建立起坚固防线的情况下,他选择将大军分散,去应对那些不成气候的地方叛乱。

这一决定直接导致了大顺政权的全面崩溃。

最令人痛心的地方在于,李自成在撤离北京后,并未选择依托山西或陕西等地区来重整旗鼓。

而是仓促南下,试图追击左良玉,最终让自己的政权陷入了被动局面。

失去了补给线,进退两难的大顺军陷入了被多方势力包围的绝境。

李自成的战略失败,是根本性的失败。

他没有意识到,敌人的出现并非意外,而是必然的挑战,而他面对挑战的方式,甚至可以说是“自毁长城”。

李自成的第二大致命错误,在于经济政策的实施。

在这方面,他的失败,既是由于错误的政策选择,也源自缺乏长远的经济眼光。

当李自成进京后,为了迅速补充军费,他采取了极端的财政手段:“追赃助饷”。

这个政策迅速将明朝官员的财富掠夺殆尽,表面上似乎获得了短期的财政支持,但实际上却加剧了社会的贫困化。

李自成从1643名官员身上榨取了7000万两白银,这笔钱足以满足政权在短期内的军事需求。

但很快就暴露了问题,他所进行的并非一种经济结构上的重建,而是通过掠夺来获得短期财富。

这种掠夺性质的财政政策,不仅没有带来政权稳定,反而让民间经济陷入混乱。

由于大规模的财富转移与政治高压,市场几乎停滞,米价暴涨到每石35两,商户几乎退出市场,社会生产和流通几乎停滞。

士兵的逃亡率也因此飙升,最终导致战斗力的极度衰减,这个现象,成了李自成政权的一个标志性悲剧。

更为致命的是,李自成实施的“劫富济贫”政策,虽然看似能快速解决军费问题,但它无法改变根本问题。

政府并没有通过制度上的改革来恢复经济,而是通过一次性的大规模掠夺,迅速消耗了本就疲弱的经济基础。

这种短视的财政政策,最终让政权陷入了“无兵可用、无税可征”的恶性循环。

更糟糕的是,李自成还决定发行劣质的“永昌通宝”,这又加剧了货币贬值和社会的经济动荡。

流通中的钱币质量差,导致了社会财富的流失。

农民无法在恶劣的土地制度下找到稳定的收入来源,复垦失败,地主阶级趁机倒戈。

这一切,让李自成的政权在经济上陷入无法挽回的困境。

李自成的经济政策,不仅没有为政权提供持久的支撑,反而加剧了社会的分裂和贫困。

他依赖短期的掠夺手段,却从未意识到,只有根本性地改革经济体系,才能获得政权长久的稳定。

李自成的失败并非单纯的军事和经济问题,其中政治孤立的因素同样至关重要。

他在政权建立初期,选择了一条极端的路线,那就是激烈打压士绅阶层。

这种做法让他失去了社会的基本支持,也给他政权的长期稳定埋下了伏笔。

当李自成进入北京后,迅速展开了对明朝旧有政治精英的迫害。

许多士绅阶层的明朝官员,无论是进士出身,还是地位较高的地方官员,几乎都被李自成认为是“腐化”的代表。

他通过体制内的清洗,极大地减少了可以支持他政权的中坚力量。

李自成对士绅的打压,致使几乎一多半的的明朝进士官员被杀或自杀。

这个做法,表面上似乎是在剿灭腐朽的旧势力,实则给大顺政权带来了深远的负面影响。

这种对士绅的全面敌视,并不仅仅是一时的情绪发泄,而是缺乏对政治治理的深刻理解。

在中国封建社会中,士绅阶层不仅是政治的中枢,更是地方治理的基础。

李自成虽然在军队中获得了初期的胜利,但他没有意识到,如果没有士绅阶层的支持,他的政权就无法在地方上建立起有效的治理网络。

他的暴力清洗政策让这些原本能够帮助其稳固政权的力量变成了敌人。

李自成忽视了一个至关重要的政治资源,他未通过合作来获得更广泛的支持。

清军能够在短时间内集结起庞大的力量,其中很大一部分原因就是清政府通过拉拢汉族士大夫,借助他们来重新构建治理体系。

而李自成的做法,却正好相反,激怒了大量士绅阶层,这直接导致了他们在关键时刻选择倒向清朝。

失去了士绅阶层的支持,大顺政权的政治合法性严重受损。

没有了这些精英的帮助,李自成的政权便无法有效治理社会,不能建立一个稳定的行政体系。

李自成并没有意识到,传统的封建政权是依赖士绅阶层来维系的。

这些士绅并非一开始就注定敌对,而是因为李自成的极端政策和缺乏政治智慧,才导致了他们的反感和转向清朝。

可以说,李自成的暴力清洗,不仅剥夺了政权的稳定性,也让他失去了民间的支持。

与之形成鲜明对比的是,清军通过实施宽政政策,拉拢了大量汉族士绅,迅速填补了权力空白。

李自成的军事指挥失误,是导致他政权崩溃的核心因素之一。

李自成的军事才能虽然在初期展现出了一定的指挥能力,但随着形势的变化,他的指挥失误逐渐暴露,导致了大量的战略性错误。

最为明显的失误,便是在山海关战役中的表现,山海关作为防线的要塞,拥有天然的地理优势。

李自成并没有充分利用这一优势,而是选择了在清军进攻时与其进行野战。

这样的决定,无论从战术角度,还是从整体战略布局上,都存在严重的缺陷。

李自成没有善用火器和地形优势,在山海关这个战略要地选择了与清军进行野战,这让他的军队遭遇了巨大的损失。

根据史料记载,在这场战斗中,李自成的军队损失惨重,六万大军中有四万阵亡。

这场战斗暴露了李自成在战略上的重大漏洞,也让大顺的战斗力受到了致命打击。

其次,李自成过于信任那些被他收编的明朝降将,未对其进行有效的监督和管理。

在山西,大顺军的防线很快崩溃,原因之一就是李自成将重兵交给了原明朝的将领,而这些将领的忠诚度无法得到保障。

姜镶、大同总兵的叛变,直接导致了大顺政权失去了北方的战略要地,失去了应对清军进攻的主动权。

这些军事上的连锁失误,充分暴露了李自成的指挥问题。

在一场场关键战役中,他的决策失误不仅仅是战术上的错误,更是战略眼光的缺乏。

在这个充满变化的历史环境中,李自成的军事指挥越来越显得缺乏远见。

他未能及时调整战术,未能认识到敌人实力的强大,也未能有效地利用自己的优势资源。

而李自成的军事指挥失误,也反映出他在治理能力上的缺陷。

战争不仅仅是武力的较量,更是战略、资源与人心的较量。

李自成虽然通过战争取得了初步的胜利,但在战争的关键时刻,他未能做出最正确的决策。

这种决策上的失误,最终让他失去了对大顺政权的控制,也给清军提供了可乘之机。