公元前227年,邯郸城的集市上发生了令人啼笑皆非的一幕。

齐国商人张老三攥着刻满文字的木板,急得在原地直转圈。他用三车食盐换来的燕国地契,在赵国人眼里竟成了看不懂的"鬼画符"。这不是说书先生编的故事,而是当时中原大地每天都在上演的真实场景。

那时候的中国人出门远行,得带个"翻译"才能看懂别国文字。

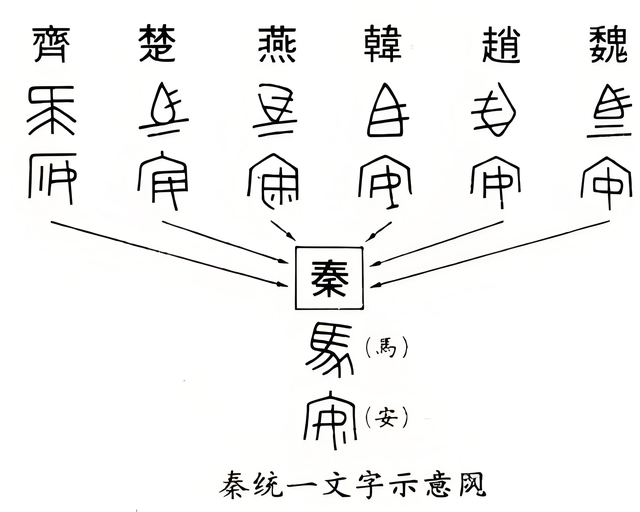

楚国文字像飞鸟一样飘逸,齐国文字刻得像刀削斧劈,秦国文字方方正正活像砌城墙的砖块。最夸张的是"马"这个常用字,考古学家发现各国居然有17种写法!就连韩国思想家韩非子的著作传到秦国,都得找人重新抄写一遍才能看懂。

这种混乱局面让刚刚统一六国的秦始皇寝食难安。他站在咸阳宫城楼上望着新打下的江山,突然意识到:征服土地容易,可要让天南海北的人都说同一种"语言",那才是真正的难题。

二、丞相李斯的文字改造计划公元前221年的一个深夜,咸阳宫地下密室里灯火通明。丞相李斯带着二十多个文书官,正拿着特制的刻刀在竹简上反复比划。他们不是在搞什么神秘仪式,而是在执行秦始皇亲自下达的任务——创造一套全天下通用的文字。

这个被后世称为"小篆"的文字系统,可不是李斯拍脑袋想出来的。

考古发现的《睡虎地秦简》透露了秘密:秦国官员把六国文字里最好认、最好写的部分都挑了出来。比如吸收了楚国文字的圆润笔画,又保留了燕国文字的刚劲力道,就像把各地美食烩成了一锅好菜。

为了让老百姓接受新文字,秦国官员们想出了不少接地气的办法。

在刚征服的齐国,他们把新文字刻成吉祥图案的铜秤砣;在迷信鬼神的楚国,又把文字刻在祭祀用的青铜鼎上。最绝的是在各地官衙门口,天天有文书官免费教百姓认字,学会十个字还能领半斤盐巴。

三、文字统一创造的文明奇迹当汉朝孩童用统一文字诵读《诗经》时,他们不会想到这是秦朝留下的文化遗产。

敦煌藏经洞里的晋唐文书、吐鲁番出土的西域商队账本,甚至越南古都出土的官方文件——两千年来,小篆的笔画始终活在汉字的血脉里。

更让人惊叹的是,在湖南里耶古镇出土的秦简中,考古学家发现了个秘密:秦国基层官吏里,有三分之一都是原六国的读书人。这些曾经的"敌国文人",如今用统一文字写着税收账本和法律条文,不知不觉中把各地方言拧成了一股绳。

秦始皇这个文字改革的高明之处就在于此:当楚国人用秦字写祭文,齐国人用秦字记族谱,原本互相看不顺眼的六国百姓,慢慢发现大家写的都是同一种文字。

这种潜移默化的文化认同,比十万大军更有力量。

结语:如今我们翻开手机输入汉字时,每个字都在诉说两千年前那场静悄悄的革命。

西安碑林里李斯亲笔写的《峄山刻石》,那些穿越时光依然清晰的笔画,提醒着我们一个真理:能让文明绵延不绝的,不是帝王的宝剑,而是百姓手中共同的文字。

这或许就是秦始皇最了不起的遗产——他用笔墨完成了武力未能实现的真正统一。

(本文系根据史料结合AI相关搜索结果创作而成;图片来源于网络,如有侵权,请联系删除!)