凌晨两点,62岁的老张从梦中惊醒,胸口像压着千斤巨石,冷汗顺着脊背流淌。这是他本月第三次被心绞痛“造访”,随身携带的硝酸甘油片早已成为救命稻草。直到冠状动脉造影显示,三根主要血管中有两根狭窄超过70%,他才明白,那些年被他忽视的胸闷、气短,早已在血管里埋下定时炸弹。

在中国,每12秒就有1人因心血管疾病离世,冠心病更是其中“头号杀手”。但令人忧心的是,超过半数患者对规范用药存在认知误区:有人擅自停药导致心梗复发,有人迷信保健品延误治疗,甚至有人因药物副作用恐惧用药。

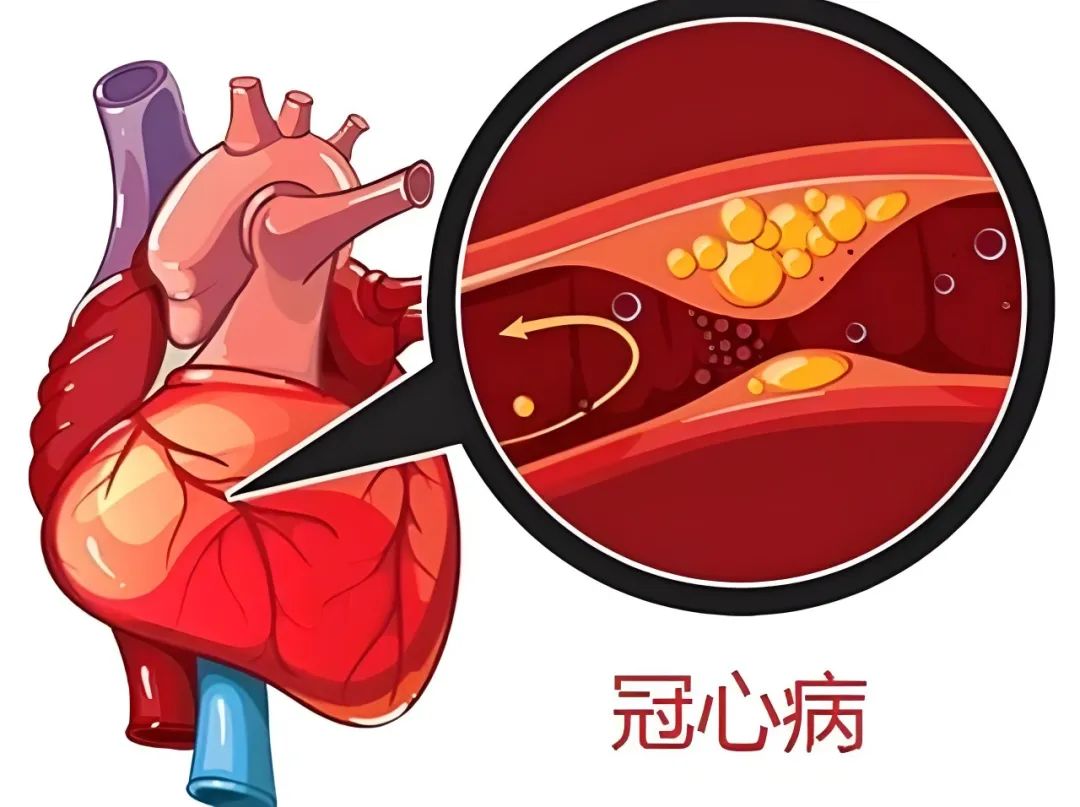

认识冠心病冠心病全称冠状动脉粥样硬化性心脏病,本质是冠状动脉内壁形成“粥样斑块”,导致血管腔狭窄甚至闭塞。当心肌耗氧量增加时(如运动、情绪激动),狭窄的血管无法及时供血,就会引发心绞痛;若斑块破裂形成血栓,更可能瞬间夺命。

危险信号三联征1. 发作性胸痛:多位于胸骨后,呈压榨感,可放射至左肩、下颌

2. 活动耐力下降:爬两层楼就气喘吁吁,体力大不如前

3. 特殊表现:夜间阵发性呼吸困难、消化不良样胃痛(警惕心梗伪装)

现代医学已构建起覆盖冠心病全病程的药物治疗体系,如同精密的瑞士钟表,每个齿轮都不可或缺。

1. 抗血小板药:血栓克星

阿司匹林:血小板聚集的“刹车片”,75-150mg/日可降低心梗风险25%

氯吡格雷/替格瑞洛:阿司匹林不耐受者的“备胎”,起效更快但需警惕出血风险

用药警示:服用抗血小板药期间,刷牙要轻柔,避免碰撞伤,出现黑便立即就医

2. 他汀类药物:血脂调节大师

降脂机制:抑制胆固醇合成关键酶,使低密度脂蛋白(LDL-C)下降30-50%

逆转斑块:长期使用可使斑块体积缩小15%,稳定斑块结构

监测要点:服药4周后复查肝功能、肌酸激酶,警惕肌肉疼痛症状

3. β受体阻滞剂:心脏的“节能模式”

工作原理:通过减慢心率、降低心肌收缩力,使心肌耗氧量下降20%

特殊价值:心梗后早期使用可降低死亡率36%,堪称“救命神药”

禁忌提醒:哮喘患者禁用,心率<55次/分需减量

4. 血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)/血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)

双重保护:既扩张血管降低血压,又改善心室重构

黄金证据:左心室射血分数(LVEF)<40%者,ACEI可使心衰住院风险下降28%

不良反应:干咳发生率约10%,可尝试换用ARB类药物

1. 个体化治疗:一把钥匙开一把锁

基因检测:CYP2C19基因型决定氯吡格雷代谢速度,快代谢者需增加剂量

危险分层:根据年龄、合并症、血管病变程度制定阶梯化方案

动态调整:夏季血管扩张时可适当减少降压药剂量,冬季反之

2. 药物联用:协同作战的艺术

黄金三角:阿司匹林+他汀+β受体阻滞剂构成基础防线

特殊组合:硝酸酯类与β受体阻滞剂联用,既扩张冠脉又降低心肌耗氧

禁忌提醒:西地那非(伟哥)与硝酸甘油同服可导致致命性低血压

3. 副作用管理:化险为夷的智慧

他汀相关肌痛:补充辅酶Q10可缓解症状,必要时换用普伐他汀

ACEI干咳:含服蜂蜜糖(10ml/次)可暂时缓解,3个月不缓解需换药

抗血小板药出血:牙龈出血可改用软毛牙刷,鼻出血可局部压迫止血

误区1:“不痛就不吃药”

真相:稳定型心绞痛患者停药后,心梗风险增加3倍

误区2:“保健品能替代药物”

真相:深海鱼油虽含ω-3脂肪酸,但无法替代他汀的降脂强度

误区3:“中药无副作用”

警示:含乌头碱的中药(如附子)可能诱发严重心律失常

误区4:“支架术后就不用吃药”

真相:支架仅解决局部狭窄,术后仍需终身服药预防再狭窄

误区5:“血压正常就停药”

真相:血压波动比高血压本身更危险,突然停药可能导致反跳性高血压

1. 服药时间表:他汀类宜睡前服用,阿司匹林晨起空腹服用

2. 饮食搭配:西柚汁抑制CYP3A4酶,可能升高他汀血药浓度

3. 运动禁忌:服用硝酸甘油后1小时内避免剧烈运动

4. 药物储存:胰岛素需2-8℃冷藏,硝酸甘油需避光保存

5. 特殊人群:老年患者建议使用带刻度的药盒,避免漏服

6. 药物相互作用:红霉素可升高他汀血药浓度,联用需减量

7. 定期复查:每3-6个月复查血脂、肝肾功能、心电图

8. 急救准备:随身携带硝酸甘油喷雾剂,过期后需立即更换

9. 疫苗接种:流感疫苗可降低冠心病患者心衰住院风险20%

10. 心理调适:焦虑抑郁可使心绞痛发作风险增加4倍

冠心病用药是一场需要医患共同参与的马拉松,而非短跑冲刺。从坚持服药到定期复查,从规避误区到科学应对副作用,每个细节都关乎生命质量。当老张在心内科医生指导下,通过基因检测优化用药方案,心绞痛发作频率减少80%时,他终于明白:规范用药不是束缚,而是赋予生命更多可能。