众所周知,由各类大模型驱动的生成式AI功能,如今已经相当高调地出现在了各大消费电子产品厂商的宣传中。而对于消费者来说,生成式AI的“实际价值”除了对话、问答,以及部分生产力场景可能有用的内容总结、归纳之外,最能被大家广泛接受的,恐怕还是将其用在影像处理领域的各种“生成式拍照”和“修图”功能。

比如在2024年上市的多款旗舰智能手机上,就已经能够看到基于大模型实现的“生成式长焦增强”功能。它们通过生成式AI“画”出高倍率变焦之后损失的部分画面细节,对于拍摄楼房这类规整的对象时,确实可以带来明显的画面增益效果。

又比如现在无论是在智能手机还是电脑上,许多图片编辑软件也引入了基于生成式AI的“路人消除”、扩图、图片自动增强等特性。站在用户的角度来说,这些功能确实极大地简化了过去繁杂的“P图”过程,大幅增加了普通用户日常拍照的“出片率”。

但是不管是手机自带的“生成式AI拍照算法”,还是修图软件里的“修图”,它们本质上都算是一种对原本图像内容的“无中生有”。不仅如此,正因为生成式AI极大降低了图像内容的产生门槛,所以也引发了外界的疑虑,那就是如果过分“放纵”相关技术的普及,那么未来大家看到的照片可能将会普遍遭遇真实性方面的问题。

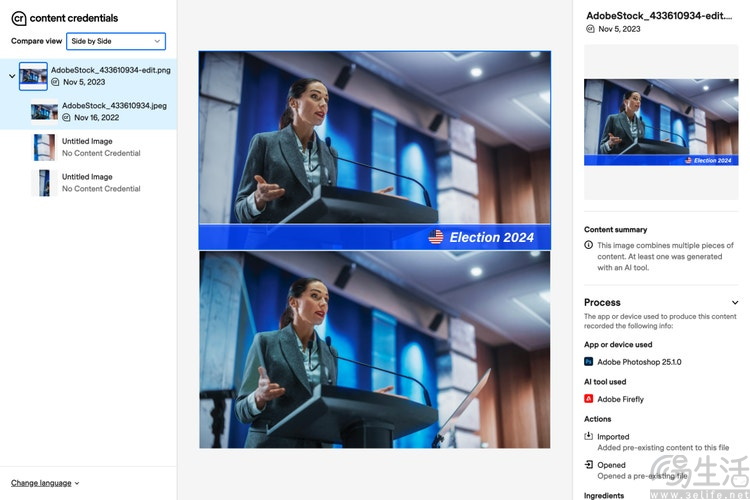

面对这样的情况,早在几年前,一些行业头部厂商就率先做出了回应。比如,Adobe在2018年就发布了据称能够识别图片是否被“P过”的AI。到了2019年年底,Adobe更是联合多个相机厂商发布“内容真实性倡议(Content Authenticity Initiative)”技术,嵌入该技术的相机会在拍摄照片时,在图像元数据中插入一个特定的数字标签,该标签可记录拍摄者的身份,并且一旦图片被“P”过,那么数字标签就会发生改变。最终当这些图片被发表的时候,读者便可以看到它们真正的作者信息,以及图片是否经过了后期编辑、是否更“真实可信”。

不过当时Adobe的这项技术,针对的还仅仅只是专业摄影师,而且那时候能够识别和显示这一数字标签的平台更是寥寥无几,基本对于大众起不到什么帮助。但当时间来到2024-2025年,随着“生成式AI”出现在更多的智能手机和修图软件里,针对它们的“反制”措施,自然也就必然迎来了普及。

就在近日,谷歌方面宣布为其“Google Photos”相册应用引入一个名为SynthID的隐藏水印技术。这是一种肉眼不可见的图片水印,它完全不会影响图像显示,而且无法通过后期编辑去除,即便是对图像进行了裁剪、改色、甚至是进行清除元数据的操作,SynthID水印也依然可以被检测到。

当然,不是所有的照片都会被加入这个隐藏水印,它实际上是与谷歌自家的生成式AI图片编辑功能“绑定”,只有当用户使用了Google Photos内置的AI编辑功能修改过图像之后,相应的隐藏水印才会被写入图片。同时谷歌也将对于SynthID的“识别功能”加入到了最新版的Chrome浏览器中,任何人只要使用Chrome打开图片,就可以直接看到它是否经过了谷歌AI技术进行生成式编辑的提示。

很显然,相比于此前Adobe的解决方案,谷歌这样的设计无论是在隐藏水印的添加方式、还是它的识别难易度上,都更面向“大众消费者”,对于防止生成式AI图片的“以假乱真”更有意义。

不仅如此,如今那些已经加入了“生成式AI拍照”功能的手机,大多同样也在相机和相册APP里加入了隐藏水印功能。只要使用了生成式AI去拍摄或修改照片,那么相应的图片在相册里查看时,也会被加上特定的“AI Logo”,以提示其内容可能并不完全真实可靠。

乍看之下,大家是不是觉得现在的整个行业对于生成式AI拍摄和修图所可能导致的“信任危机”,准备得还挺充足?

但实际上只要真正用过这些设备的用户就会发现,相关厂商为了迎合消费者的“小九九”,几乎都在相关功能上给开了“后门”。具体来说,也就是这些针对生成式AI图片的隐藏水印功能,要么是默认并不开启、要么就是可以被用户自行关闭的。

AI水印技术其实很成熟,但缺乏统一标准、且可以被用户关闭就使得它们的作用大减

而且就算相关的“AI水印”既默认开启、也不让用户关闭,它们实际上也并不能完全保证大众对于“生成式AI图片”的准确识别。这是因为不管Adobe、谷歌、还是其他厂商,它们针对“生成式AI图片”搞出的这些“识别水印”技术,相互之间都没有打通。

如此一来,加入我们使用A手机拍摄并且修改的“生成式AI照片”,它虽然在同品牌其他机型的相册里可能会看到“AI图片”的水印,可一旦这些照片被发布到社交平台、或是发送到其他品牌的手机里,极大概率就不会被显示为“AI生成图片”。

很显然这是一种“技术缺憾”,但从另一个角度来说,这也很难让我们不去怀疑,目前各大厂商这种对于“AI图片水印”看似积极应对、但实则漏洞百出的状况,就是为了满足消费者的心理、为了增加产品卖点,而刻意为之的结果。

【本文图片来自网络】