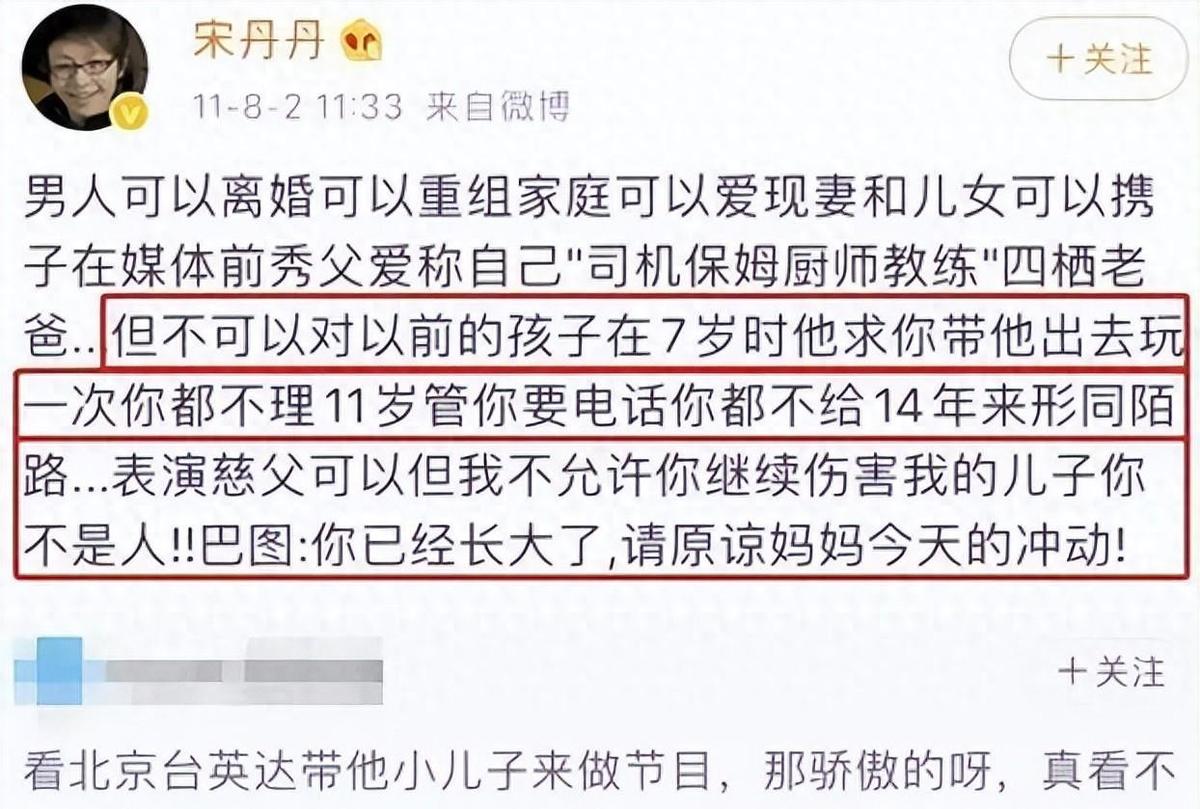

1997年北京某小学门口,7岁的巴图攥着被汗水浸湿的生日邀请卡,看着同学们被父母接走的背影。这个画面像根刺扎进宋丹丹心里,26年后依然会在直播间哽咽着提起。而此刻英达正带着4岁的英如镝在夏威夷学习冲浪,万元冰球装备的订单刚刚确认支付——这看似普通的家庭日常,却悄然拉开了中国式亲情断裂最戏剧化的序幕。

在《圆桌派》最新调研中,中国有38%的80后承认存在"情感代际赤字"。这种在英巴父子关系中具象化的现象,实则是整个时代的情感症候。当我们聚焦英达书房里堆满的育儿书籍与小儿子冰球比赛的VIP门票,对比巴图幼儿园家长会永远缺席的座位,看到的不仅是个人选择,更是中国式父爱在传统与现代夹缝中的畸形演变。

2023年北师大发布的《代际情感账户调查报告》揭露惊人数据:高知家庭在子女教育上的金钱投入每增加10%,情感互动时间反而下降7.2%。这恰好印证了英氏父子的极端案例——英如镝享受每小时800美元的私教课时,巴图连校运会加油声都成了奢望。这种"情感账户"的严重透支,让血缘变成了最讽刺的债务关系。

心理学博士李松蔚在《走出原生家庭》中提出"情感断供综合征":当单方面付出超过承受阈值,切断联系反而成为自我保护机制。就像巴图直播时笑着说出"我家户口本没有英字",这种黑色幽默背后,是二十余年积攒的3000多次失望转化的心理抗体。

抖音#不合格父母话题下,256万条投稿正在重塑孝道认知。当95后开始用"父母资格证"梗调侃原生家庭,英达式"选择性父爱"不再具备道德豁免权。中国社科院2024年《代际关系白皮书》显示,18-35岁群体中,63%认为"生育不等于养育权",这个数据在2010年仅为19%。

北京某心理咨询机构记录的真实案例极具代表性:26岁程序员王浩拉黑父亲后留言:"您总说血浓于水,可我的记忆里只有您给弟弟买无人机的样子"。这种集体觉醒正在瓦解"天下无不是父母"的传统叙事,就像网友给巴图留言说的:"断亲不是叛逆,是止损"。

在《人物》杂志的深度访谈中,45%的受访者支持巴图的选择。豆瓣"父母皆祸害"小组创始人指出:"当伤害持续26年,原谅就成了二次伤害"。这种认知迭代催生出新的伦理准则——血缘不应成为情感绑架的永久通行证。

上海精神卫生中心2023年的研究显示,童年情感忽视者出现亲密关系障碍的概率是正常人群的4.7倍。这解释了为何巴图在直播间总是下意识护住妻儿,就像筑起无形的防护墙。而英如镝接受《GQ》采访时提及"害怕让父亲失望",则暴露出另一种情感遗产——过度补偿型焦虑。

美国家族治疗师Bowen提出的"代际传递理论"在此找到完美注脚:英达对父亲的叛逆投射成对长子的冷漠,这种模式可能继续在下一代重演。就像网友扒出的细节:英如镝微博从未提及同父异母的哥哥,这种刻意回避何尝不是新形态的情感隔离?

清华大学社会学系正在进行的20年追踪研究更触目惊心:在381个情感断裂家庭中,89%的第三代会出现不同程度的社交障碍。当我们看到巴图女儿对着镜头甜甜地说"我有全世界最好的爸爸",这治愈画面背后,是两代人用决绝换来的重生。

## 新时代亲情图鉴:重构中的家庭关系在巴图直播间,每晚8点准时上演的"育儿翻车现场",累计获得23亿次点赞。这种新型亲子互动正在改写家庭叙事——当巴图边给儿子换尿布边吐槽"当年可没人教我这些",屏幕外140万观众集体共鸣的不是明星八卦,而是对健康亲情的集体渴望。

心理咨询平台"简单心理"2024年数据显示,"如何建立边界感"咨询量同比暴涨210%。这恰印证了李雪在《有限责任家庭》中的观点:现代人更需要"60分父母"而非"完美父母"。就像巴图妻子处理婆媳关系的智慧:"我们尊重所有善意,但拒绝任何绑架"。

上海某法院统计显示,"情感赡养"类诉讼5年间增长17倍。当越来越多年轻人像巴图选择"制度性断亲",社会正在形成新的共识:亲情不该是终身卖身契,健康的关系需要双向奔赴。

结语当巴图在直播间展示新户口本时,背景音乐放着《亲爱的旅人啊》。这个细节被300万网友解读为"告别与新生"的和解。或许我们该放下"该不该原谅"的道德审判,转而思考:当传统孝道撞上现代人格,怎样的亲情才能避免成为彼此的刑场?

在知乎"原生家庭"话题下,最高赞回答写道:"真正的孝顺,是不让伤害继续流传"。这场持续26年的父子恩怨,最终在巴图女儿的笑声中找到答案——她永远不需要知道爷爷的故事,这就是最有力的结局。