柴静,一个曾在中国媒体界闪耀的名字,如今却鲜少出现在公众视野。从非典前线的无畏记者到饱受争议的纪录片导演,她的职业轨迹和公众形象的变化引发了诸多讨论。本文试图梳理柴静的职业生涯,探讨她在不同时期所展现出的不同面向,以及最终淡出公众视野的原因。

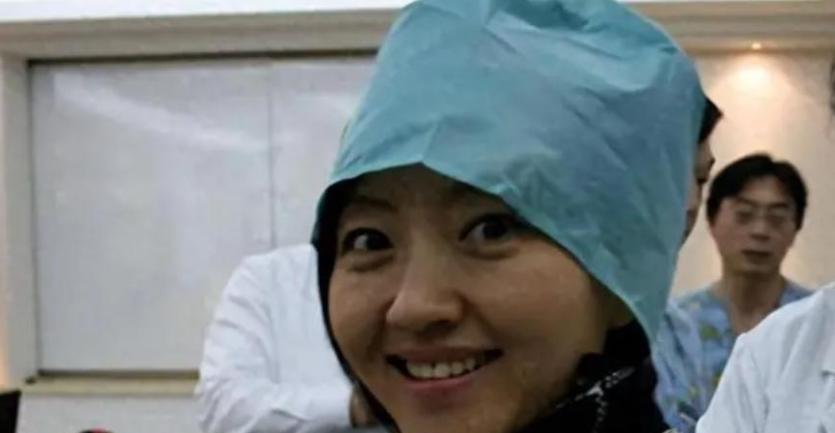

早年的柴静,以其敏锐的新闻触觉和深入的报道而备受瞩目。2003年非典疫情爆发期间,她毅然奔赴抗疫一线,以近距离的观察和真实的记录,为公众呈现了疫情下的众生相。这段经历不仅展现了她的职业素养,也塑造了她在公众心中的“无畏记者”形象。她对真相的执着追求,对弱势群体的关注,以及对社会责任的担当,都使她赢得了广泛的赞誉。

随着职业生涯的发展,柴静逐渐从新闻报道转向深度专题制作。她开始关注更广泛的社会议题,并尝试以纪录片的形式进行呈现。2015年,她自费拍摄的纪录片《穹顶之下》将雾霾问题推向了舆论的风口浪尖。这部纪录片引发了公众对环境污染的关注和讨论,但也因其数据来源、观点呈现等方面的问题而招致争议。

《穹顶之下》的争议,也反映了柴静在职业转型过程中所面临的挑战。从新闻记者到纪录片导演,角色的转变要求她具备更强的综合能力,包括对复杂议题的深度理解、对多元观点的平衡呈现、以及对影像语言的熟练运用。然而,在《穹顶之下》中,柴静似乎未能完全适应这种转变。影片中的一些观点和表达方式,引发了部分观众对其立场和动机的质疑。

回顾柴静的职业生涯,可以看出她始终关注社会现实,并试图以自己的方式推动社会进步。无论是早年的新闻报道,还是后来的纪录片制作,她都展现了对真相的追求和对社会责任的担当。然而,在追求真相的道路上,她也经历了迷茫和争议。她对某些问题的理解和表达方式,有时未能与公众的认知达成一致,甚至引发了误解和批评。

柴静的经历也折射出中国媒体环境的变化。随着互联网和社交媒体的兴起,信息传播的速度和广度都发生了巨大变化。公众获取信息的渠道更加多元,对信息的判断能力也逐渐提高。在这样的环境下,媒体人需要更加谨慎地处理信息,更加客观地呈现事实,更加理性地表达观点。

柴静最终选择淡出公众视野,或许是她对自身职业生涯的一次反思。在喧嚣的舆论场中,她或许需要一个更安静的空间,去思考、去沉淀、去寻找新的方向。无论如何,她的经历都值得我们思考:如何做一个负责任的媒体人,如何在复杂的环境中坚守职业操守,如何在追求真相的道路上保持清醒和理性。

柴静的职业生涯并非没有亮点。她对新闻的热情、对弱势群体的关注、对社会责任的担当,都值得肯定。在非典一线,她展现出的勇气和敬业精神,至今仍为人们所铭记。在后来的纪录片创作中,她也尝试关注更广泛的社会议题,并引发了公众的思考和讨论。

然而,柴静的职业生涯也伴随着争议。从赴美产女到《穹顶之下》的数据争议,再到其在一些访谈节目中所表达的观点,都引发了公众对其立场和动机的质疑。这些争议也反映了她在职业转型过程中所面临的挑战,以及在复杂舆论环境下保持客观和理性的难度。

柴静的经历也提醒我们,媒体人的职业道路并非一帆风顺。在追求真相的道路上,需要保持清醒的头脑和独立的思考,需要尊重事实、平衡观点、理性表达。同时,也需要不断学习、不断反思、不断提升自身的专业素养和职业操守。

在信息爆炸的时代,媒体人的责任更加重大。如何甄别信息、如何呈现事实、如何引导舆论,都是需要认真思考的问题。柴静的经历,或许能为我们提供一些借鉴和启示。

柴静的淡出,并不意味着她对社会现实的关注就此停止。或许,她只是选择了一种更安静的方式,去继续思考、去继续探索。我们也期待,在未来的某个时刻,她能够以新的视角和新的方式,再次回到公众视野,为我们带来更多有价值的思考和启发。