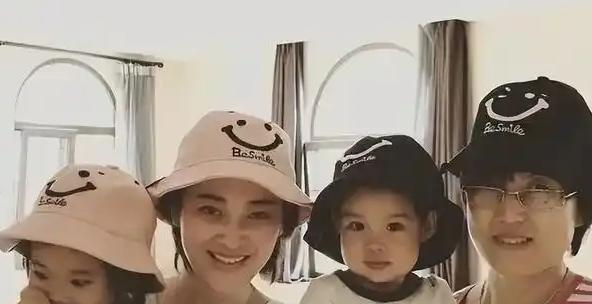

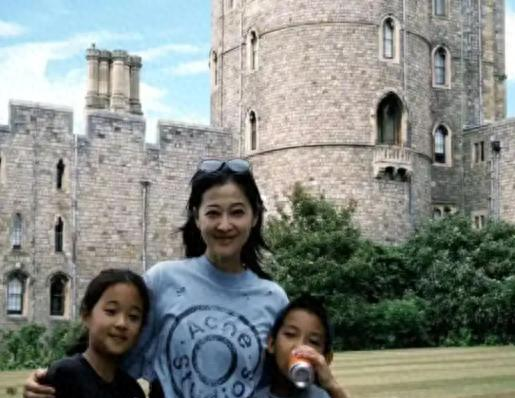

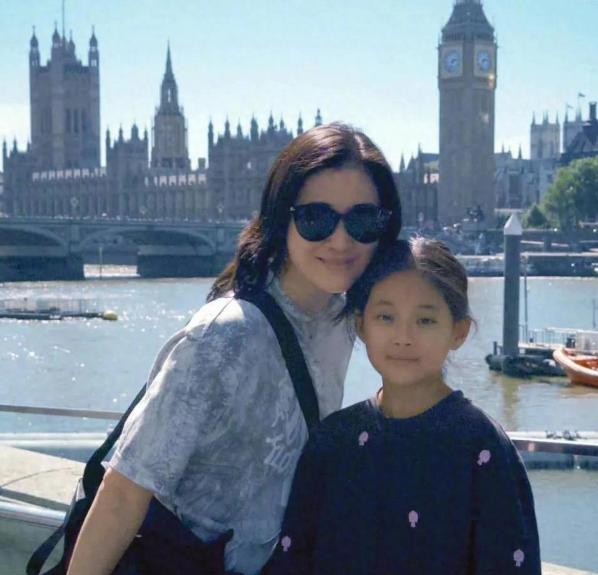

在伦敦温莎城堡的台阶上,梅婷与女儿相视而笑的画面冲上热搜时,北京朝阳区某写字楼里,32岁的李芸正咬着咖啡吸管刷手机。她的电脑屏幕上还挂着未完成的PPT,桌面角落里贴着儿子下周要参加的五个兴趣班课程表。"看着人家孩子讨论都铎王朝审美,我家娃还在为背唐诗哭鼻子。"她在朋友圈敲下这行字又默默删除,就像千万个普通母亲那样,在明星育儿vlog的光环下经历着微妙的心灵震荡。

当梅婷女儿的米色风衣被时尚博主扒出是某奢侈品牌当季新款时,很少有人注意到这件衣服的价格相当于二三线城市普通家庭半年的童装预算。2023年《中国家庭教育消费白皮书》显示,北上广深家庭年均教育支出突破8万元,而全国城镇居民人均可支配收入仅为4.9万元。这组数据的残酷对比,揭开了育儿军备竞赛的冰山一角。

在杭州从事教育咨询的王璐接触过这样一个案例:某企业高管夫妇被明星育儿vlog刺激,斥资30万送7岁女儿参加"贵族马术夏令营",结果孩子因坠马产生心理阴影。这种因盲目模仿造成的教育事故,正在各大儿童心理咨询机构悄然增加。北京师范大学家庭教育研究中心2024年的调研表明,62.3%的中产父母存在"育儿消费透支"现象,其中34%直言受到社交媒体影响。

明星育儿展示的"罗马假日"式教育,往往暗含着普通人难以企及的资源配置。某顶流童星的母亲曾透露,孩子每周末要接受六位专业私教指导,年度教育投入超过七位数。这种"教育定制化"服务在明星圈层已成常态,却与教育部"双减"政策倡导的方向形成微妙张力。

当#梅婷女儿侧颜杀#话题阅读量突破5亿时,儿童心理学家林敏正在处理一例特殊咨询。14岁来访者因母亲频繁将其生活照上传社交平台,出现严重的镜头恐惧症。这个极端案例折射出的,是数字原住民一代正在面临的"透明童年"危机。

某MCN机构内部流出的签约合同显示,童星账号的商业估值与其隐私曝光度呈正相关。在这种利益驱动下,部分家长将孩子的生活细节转化为流量素材。上海某小学班主任发现,班里超过1/3学生有过被父母要求"表演吃饭""假装写作业"的拍摄经历,这种行为正在重塑新一代的自我认知方式。

教育学者提出的"橱窗儿童"概念愈发令人警醒——那些在社交平台获得百万点赞的"别人家孩子",可能正在成为商业链条中的展示品。2024年某短视频平台的数据显示,育儿类内容创作者中,有19%存在过度消费儿童隐私的情况,相关举报量同比上升47%。

在西安城墙根下经营面馆的老张夫妇,最近做出了个"叛逆"决定:停掉女儿所有的课外班。"看着娃每天背着琴谱像个小老头,我们突然想通了。"这个普通家庭的故事登上本地报纸后,意外引发上万条共鸣留言。这种"反内卷"育儿实践,正在形成新的社会思潮。

深圳某创新学校推行的"无边界课堂"或许提供了另一种可能。学生们每周有两天走进菜市场、修理铺、社区医院进行实践学习,这种"生活即教育"的理念,与梅婷带娃逛博物馆的精英式研学形成有趣对照。教育专家指出,高质量陪伴的核心不在于地理距离,而在于情感密度的提升。

当我们刷着明星育儿九宫格时,或许该重新审视教育的本质。在东京大学教育学部的最新研究中,学者们跟踪调查了500个家庭后发现:影响孩子幸福指数的关键因素,不是旅行次数或才艺数量,而是晚餐桌上的有效对话时长。这个发现像一记温柔的提醒:最好的教育现场,或许就在我们触手可及的生活里。

夜幕降临时,李芸关掉电脑前最后看了眼梅婷的vlog。她突然想起儿子今天用乐高搭出的"宇宙飞船",虽然歪歪扭扭却充满奇思妙想。当我们在社交平台为"别人家的孩子"点赞时,或许该给自己家的"小宇宙"多些掌声。教育的真谛从来不在伦敦的落日游船上,而在每个父母放下手机时的专注目光里——毕竟,能抵御时代焦虑的,从不是完美人设,而是真实的陪伴温度。