在中国广袤的乡村大地上,有许多古老的村落承载着丰富的历史文化和独特的民俗风情。大余湾村,位于武汉市黄陂区木兰乡,就是这样一座充满魅力的古村落。它始建于1369年,是中国历史文化名村、国家4A级景区、中国传统村落。这里保存着75栋明清古建筑,融合了徽派与荆楚建筑特色,被誉为“楚天第一湾”。然而,过去的大余湾村以传统农业为主,经济发展缓慢,青壮年劳动力外流严重,村庄逐渐衰落。近年来,大余湾村通过文化赋能与文旅融合,探索出了一条乡村振兴的特色发展之路,成为全国乡村振兴的典范。

一、文化挖掘:唤醒沉睡的历史记忆

大余湾村的历史可以追溯到明朝初年,其古建筑群见证了600多年的历史变迁。这些古建筑不仅是历史的见证,更是文化的载体。为了唤醒沉睡的历史记忆,大余湾村深入挖掘其丰富的文化内涵,从家族文化到农耕文化,从民俗文化到家风文化,每一个方面都蕴含着独特的魅力。

(一)家族文化的传承

大余湾村的余氏家族有着悠久的历史和深厚的文化底蕴。村内的“余氏宗祠”是村民祭祖的重要场所,承载着家族的传承与记忆。每年春节和清明节,余氏家族的成员都会聚集在这里,举行隆重的祭祖仪式。这种家族文化的传承,不仅增强了村民的归属感和认同感,也吸引了众多游客前来参观体验。

余氏宗祠的修复与保护:余氏宗祠是大余湾村的标志性建筑之一,其建筑风格融合了徽派与荆楚特色,木雕、石雕和砖雕工艺精美绝伦。近年来,大余湾村投入大量资金对余氏宗祠进行了修复和保护。修复团队严格按照传统工艺,对损坏的木雕和石雕进行了修复和补配,使其恢复了原有的风貌。修复后的余氏宗祠不仅成为了村民祭祖的重要场所,也成为了游客了解大余湾村家族文化的重要窗口。

家族文化的展示与传播:为了更好地展示家族文化,大余湾村在余氏宗祠内设立了家族文化展览馆。展览馆通过实物、图片、文字和多媒体展示,详细介绍了余氏家族的起源、迁徙历程、家族制度以及重要人物的事迹。此外,大余湾村还定期举办家族文化讲座和研讨会,邀请专家学者和家族成员共同探讨家族文化的传承与发展。

(二)农耕文化的展示

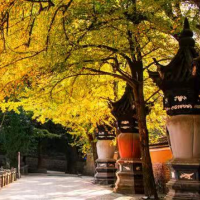

大余湾村地处丘陵地带,农耕文化源远流长。过去,村民们以种植水稻、玉米、辣椒等农作物为主,形成了独特的农耕文化。为了展示这种文化,大余湾村推出了“晒秋”活动。每年秋季,村民们将收获的辣椒、玉米、稻谷等农作物摆放在古建筑的屋顶、晒场和街巷中,形成了一幅色彩斑斓的丰收画卷。这一活动不仅展示了农耕文化的魅力,还通过社交媒体传播,吸引了大量游客前来观赏。

“晒秋”活动的策划与实施:大余湾村的“晒秋”活动始于2015年,最初是为了展示当地的农耕文化和丰收场景。活动策划团队经过多次调研和讨论,决定将“晒秋”活动与古建筑相结合,打造独特的视觉效果。每年秋季,村民们在专业摄影师的指导下,将收获的农作物按照色彩和形状进行巧妙摆放,形成了一幅幅精美的图案。活动期间,大余湾村还设置了多个摄影点,方便游客拍摄和分享。

农耕文化的深度体验:除了“晒秋”活动,大余湾村还推出了多种农耕文化体验项目。例如,游客可以参与插秧、收割、打谷等农事活动,感受农耕的乐趣。此外,大余湾村还设立了农耕文化博物馆,通过实物展示和互动体验,让游客深入了解农耕工具的使用方法和农耕技术的发展历程。

(三)民俗文化的体验

大余湾村保留了许多传统民俗活动,如“打糍粑”“舞龙舞狮”“汉服游园”等。这些活动不仅是村民生活的一部分,也成为了吸引游客的重要文化体验项目。例如,每年春节期间,村里的舞龙舞狮队会走街串巷,为村民和游客带来精彩的表演。游客还可以亲自参与打糍粑活动,体验传统手工艺的乐趣。

民俗活动的传承与创新:大余湾村的民俗活动丰富多彩,但随着时间的推移,部分活动面临着传承困难的问题。为了保护和传承这些民俗活动,大余湾村成立了民俗文化保护协会,邀请老艺人和民间艺人担任顾问,对传统民俗活动进行系统整理和记录。同时,大余湾村还通过举办民俗文化节、民俗技能培训等活动,培养新一代的民俗传承人。

民俗文化的旅游化开发:大余湾村将民俗文化与旅游相结合,开发了一系列具有吸引力的旅游体验项目。例如,“打糍粑”活动不仅让游客体验传统手工艺的乐趣,还通过现场制作和品尝,让游客感受到乡村美食的魅力。此外,大余湾村还推出了“汉服游园会”,游客可以穿着汉服在古村落中漫步,感受传统文化与现代潮流的融合。

二、古建筑保护:守护历史的根脉

大余湾村的古建筑是其最宝贵的财富之一。这些建筑不仅具有极高的历史价值和艺术价值,更是大余湾村文化传承的重要载体。为了守护这些历史的根脉,大余湾村在古建筑保护方面投入了大量的人力、物力和财力。

(一)资金投入与专业修复

近年来,大余湾村通过政府支持、社会捐赠和企业投资等多种渠道,筹集资金用于古建筑的修缮和保护。累计投入资金超过5000万元,对75栋明清古建筑进行了全面修缮。为了确保修复的质量和效果,大余湾村聘请了专业的古建筑修复团队,采用传统工艺和材料,对古建筑的木雕、石雕、砖雕等细节进行了精心修复。

多渠道资金筹集:大余湾村的古建筑修缮资金来源广泛。政府通过专项补贴和项目支持,提供了大部分资金。此外,大余湾村还通过社会捐赠和企业投资,筹集了部分资金。例如,2018年,大余湾村通过网络众筹平台,筹集了500万元用于古建筑的修缮。同时,一些企业也通过捐赠建筑材料和设备,支持大余湾村的古建筑保护工作。

专业修复团队的引入:为了确保古建筑修复的质量和效果,大余湾村聘请了专业的古建筑修复团队。修复团队严格按照传统工艺,对古建筑的木雕、石雕、砖雕等细节进行了精心修复。例如,在修复余氏宗祠时,修复团队采用了传统的榫卯结构工艺,对损坏的木构件进行了更换和修复。同时,修复团队还对古建筑的屋顶进行了防水处理,确保古建筑能够抵御风雨的侵蚀。

(二)活化利用与可持续发展

古建筑的保护不仅是为了保存历史,更是为了实现可持续发展。大余湾村通过将古建筑活化利用,使其在现代社会中焕发出新的活力。例如,村内的“古村博物馆”利用古建筑改造而成,展示了大余湾村的历史文化和民俗风情。游客在这里可以通过实物、图片和多媒体展示,深入了解大余湾村的发展历程。此外,大余湾村还鼓励村民将闲置的古建筑改造为民宿和农家乐,为游客提供住宿和餐饮服务。目前,大余湾村已有20多家民宿和农家乐,年接待游客超过30万人次。

古建筑的旅游化改造:大余湾村的古建筑改造项目充分考虑了旅游需求和游客体验。例如,“古村博物馆”利用余氏宗祠的后院改造而成,保留了古建筑的原有风貌,同时增加了现代化的展示设施。博物馆内通过实物、图片、文字和多媒体展示,详细介绍了大余湾村的历史文化、民俗风情和古建筑特色。此外,大余湾村还对部分古建筑进行了内部改造,增加了无障碍设施和现代化的卫生间,提升了游客的舒适度。

民宿与农家乐的运营与发展:大余湾村的民宿和农家乐项目是古建筑活化利用的重要组成部分。村民将闲置的古建筑改造为民宿和农家乐,不仅为游客提供了住宿和餐饮服务,也增加了村民的收入。为了提升民宿和农家乐的运营水平,大余湾村定期举办培训活动,邀请专业讲师为村民讲解服务技能和管理经验。目前,大余湾村的民宿和农家乐项目已经形成了品牌效应,吸引了大量游客前来体验。

三、农旅融合:打造乡村产业新引擎

大余湾村的乡村振兴离不开产业的支撑。近年来,大余湾村通过农旅融合,打造了乡村产业的新引擎。通过将农业与旅游、文化等产业深度融合,大余湾村不仅解决了农产品销售难题,还为游客提供了丰富的旅游体验。

(一)农产品与旅游的结合

大余湾村的农产品丰富多样,过去由于销售渠道有限,村民的收入一直不高。近年来,大余湾村通过“晒秋”等活动,将农产品转化为旅游商品,解决了农产品销售难题。例如,村民自制的豆丝、糍粑、辣椒酱等农产品,不仅在景区内销售,还通过电商平台销往全国各地。游客在欣赏“晒秋”美景的同时,还可以购买到这些特色农产品,带回家作为纪念品。

农产品的商品化开发:大余湾村的农产品商品化开发项目充分考虑了市场需求和游客喜好。例如,村民自制的豆丝和糍粑,通过包装设计和品牌化推广,成为了景区内的热门旅游商品。大余湾村还通过电商平台,将这些农产品销往全国各地。为了提升农产品的品质和安全性,大余湾村成立了农产品合作社,统一采购原材料,统一生产标准,确保农产品的质量。

农产品销售与旅游体验的结合:大余湾村在景区内设立了多个农产品销售点,游客可以在欣赏“晒秋”美景的同时,购买到当地的特色农产品。此外,大余湾村还推出了农产品制作体验活动,游客可以亲自参与豆丝制作、糍粑打制等过程,感受传统手工艺的魅力。这种农产品销售与旅游体验的结合,不仅增加了游客的参与感,也提升了农产品的附加值。

(二)创新旅游产品与体验项目

大余湾村在旅游产品创新方面也下了不少功夫。结合古建筑和传统文化,大余湾村推出了沉浸式旅游产品,如“古村寻宝”“民俗文化节”等。游客可以在古村落中寻找隐藏的宝藏,参与民俗活动,深入了解大余湾村的历史和文化。此外,大余湾村还针对亲子家庭,推出了研学旅游项目,如“农耕文化研学营”“非遗传承研学营”等。孩子们可以在古村落中学习农耕知识、体验传统手工艺,培养对传统文化的兴趣。

沉浸式旅游产品的开发:大余湾村的沉浸式旅游产品充分考虑了游客的参与感和体验感。例如,“古村寻宝”活动通过设置多个隐藏宝藏点,让游客在古村落中寻找宝藏,感受探险的乐趣。活动期间,游客可以领取任务卡,按照线索寻找宝藏,完成任务后可以获得纪念品和奖励。此外,大余湾村还推出了“民俗文化节”,游客可以参与舞龙舞狮、打糍粑、剪纸等民俗活动,深入了解大余湾村的传统文化。

研学旅游项目的实施:大余湾村的研学旅游项目针对亲子家庭和学生群体,通过设计丰富的课程和活动,培养孩子们对传统文化的兴趣。例如,“农耕文化研学营”通过实地参观和互动体验,让孩子们了解农耕工具的使用方法和农耕技术的发展历程。孩子们还可以参与插秧、收割等农事活动,感受农耕的乐趣。此外,大余湾村还推出了“非遗传承研学营”,邀请民间艺人现场教学,让孩子们学习剪纸、刺绣、陶艺等传统手工艺。

四、村民参与:共建共享乡村振兴成果

乡村振兴的最终目标是让村民受益。大余湾村在发展过程中,始终注重村民的参与和利益共享,通过多种方式让村民在家门口实现就业和创业,共同分享乡村振兴的成果。

(一)家门口就业与创业支持

通过发展旅游产业,大余湾村为村民提供了大量在家门口就业的机会。村民可以在景区内从事导游、保洁、餐饮服务等工作,月收入可达3000-5000元。此外,大余湾村还鼓励村民自主创业,开设农家乐、民宿、手工艺品店等。政府和景区提供创业培训和技术支持,帮助村民提升创业能力。目前,村内已有30多家村民自主创业,带动了100多名村民就业。

就业机会的增加:大余湾村的旅游产业发展为村民提供了丰富的就业机会。景区内的导游、保洁、餐饮服务等工作,不仅为村民提供了稳定的收入来源,也提升了村民的技能水平。例如,景区内的导游岗位吸引了许多村民报名,通过培训和考核,部分村民成为了合格的导游,为游客提供专业的讲解服务。此外,景区内的餐饮服务岗位也为村民提供了就业机会,村民可以在景区内的餐厅和小吃摊位工作,月收入可达3000-5000元。

创业支持与培训:大余湾村通过政府和景区的支持,为村民提供了创业培训和技术指导。例如,景区定期举办创业培训活动,邀请专业讲师为村民讲解创业知识和技能,包括市场分析、产品开发、营销推广等方面的内容。此外,景区还为村民提供了技术支持,帮助村民提升创业项目的质量和水平。目前,大余湾村已有30多家村民自主创业,开设了农家乐、民宿、手工艺品店等,带动了100多名村民就业。

(二)利益共享与共建共富

大余湾村建立了合理的利益分配机制,确保村民能够分享旅游发展的红利。例如,景区门票收入的20%用于村集体分红,村集体再将分红分配给村民。此外,大余湾村还成立了村民理事会,参与景区的运营管理。村民可以通过理事会提出建议和意见,共同推动村庄的发展。

利益分配机制的建立:大余湾村的利益分配机制充分考虑了村民的利益和贡献。景区门票收入的20%用于村集体分红,村集体再将分红分配给村民。这种利益分配机制不仅保障了村民的经济利益,也增强了村民对村庄发展的责任感和归属感。此外,大余湾村还通过土地入股的方式,让村民分享旅游发展的红利。村民可以将闲置土地入股景区,每年获得分红收入。

村民理事会的运作:大余湾村成立了村民理事会,参与景区的运营管理。村民理事会由村民代表组成,定期召开会议,讨论景区的发展规划和运营管理问题。村民可以通过理事会提出建议和意见,共同推动村庄的发展。例如,村民理事会曾提出增加景区内的公共设施和提升景区环境的建议,景区管理方采纳了这些建议,并进行了相应的改进。

五、品牌推广:提升乡村知名度与影响力

在乡村振兴的过程中,品牌推广是不可或缺的一环。大余湾村通过活动营销和新媒体传播,成功提升了自身的知名度和影响力,吸引了大量游客前来参观体验。

(一)活动营销与节庆活动

大余湾村每年都会举办“大美黄陂 古村晒秋”“民俗文化节”“古风国潮演艺”等大型活动,吸引了大量游客。通过活动的传播,大余湾村的知名度和美誉度不断提升。此外,大余湾村还将传统节庆活动常态化,如春节的舞龙舞狮、端午节的包粽子比赛、中秋节的赏月活动等。这些活动不仅丰富了村民的文化生活,也吸引了大量游客前来参与。

大型活动的策划与实施:大余湾村的大型活动策划充分考虑了游客的需求和市场反响。例如,“大美黄陂 古村晒秋”活动通过精心策划和组织,吸引了大量游客前来观赏。活动期间,大余湾村不仅展示了“晒秋”美景,还推出了多种农耕文化体验项目和民俗活动。此外,大余湾村还通过邀请明星嘉宾和举办文艺演出,提升了活动的吸引力和影响力。

传统节庆活动的常态化:大余湾村将传统节庆活动常态化,不仅丰富了村民的文化生活,也吸引了大量游客前来参与。例如,春节的舞龙舞狮活动已经成为大余湾村的传统项目,每年春节期间,村里的舞龙舞狮队会走街串巷,为村民和游客带来精彩的表演。此外,端午节的包粽子比赛、中秋节的赏月活动等也吸引了大量游客前来参与。

(二)新媒体传播与网红打卡点

大余湾村充分利用社交媒体和网络平台,将自身的美景和文化推向更广泛的市场。通过微博、抖音、小红书等平台,发布大余湾村的美景、美食和文化活动,吸引了大量粉丝关注。例如,抖音账号“大余湾古村”粉丝量已超过50万,单条视频最高播放量超过1000万。此外,大余湾村还打造了多个网红打卡点,如“晒秋广场”“古风长廊”“汉服游园会”等。这些打卡点通过游客的分享,进一步扩大了大余湾村的影响力。

新媒体平台的运营与推广:大余湾村通过微博、抖音、小红书等新媒体平台,发布大余湾村的美景、美食和文化活动,吸引了大量粉丝关注。例如,抖音账号“大余湾古村”通过发布“晒秋”活动的短视频,吸引了大量粉丝点赞和分享。此外,大余湾村还通过与网红合作,进一步扩大了自身的影响力。例如,邀请知名网红前来大余湾村拍摄短视频,通过网红的影响力吸引更多游客前来参观。

网红打卡点的打造与传播:大余湾村通过打造网红打卡点,吸引了大量游客前来拍照和分享。例如,“晒秋广场”通过精心布置和设计,成为了大余湾村的网红打卡点之一。游客可以在“晒秋广场”拍照留念,分享到社交媒体上,进一步扩大了大余湾村的影响力。此外,大余湾村还通过举办汉服游园会等活动,打造了“古风长廊”等网红打卡点,吸引了大量游客前来体验。

结语与展望

大余湾村通过文化赋能、古建筑保护、农旅融合、村民参与和品牌推广等多方面的努力,实现了从传统农业村庄到国家4A级景区的华丽转身,成为全国乡村振兴的典范。大余湾村的成功经验为其他乡村提供了宝贵的借鉴。其他乡村在学习大余湾村经验时,要注意避免过度商业化、保障村民利益、避免旅游产品同质化等问题,结合本地资源,打造具有特色的乡村振兴之路。只有这样,才能让更多的乡村在新时代焕发出新的生机与活力,实现乡村振兴的伟大目标。

来源: 村回大地 乡创案例精选

发布:中国经贸融媒体中心

审核:《廉政法治》编辑部

责编:青栀