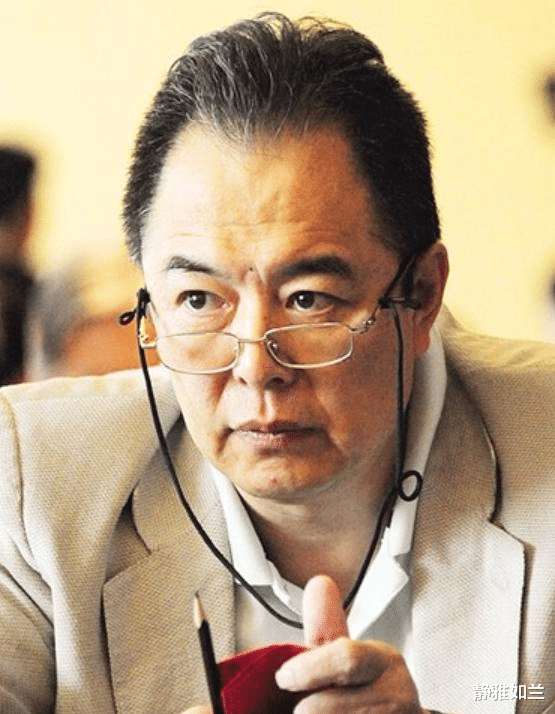

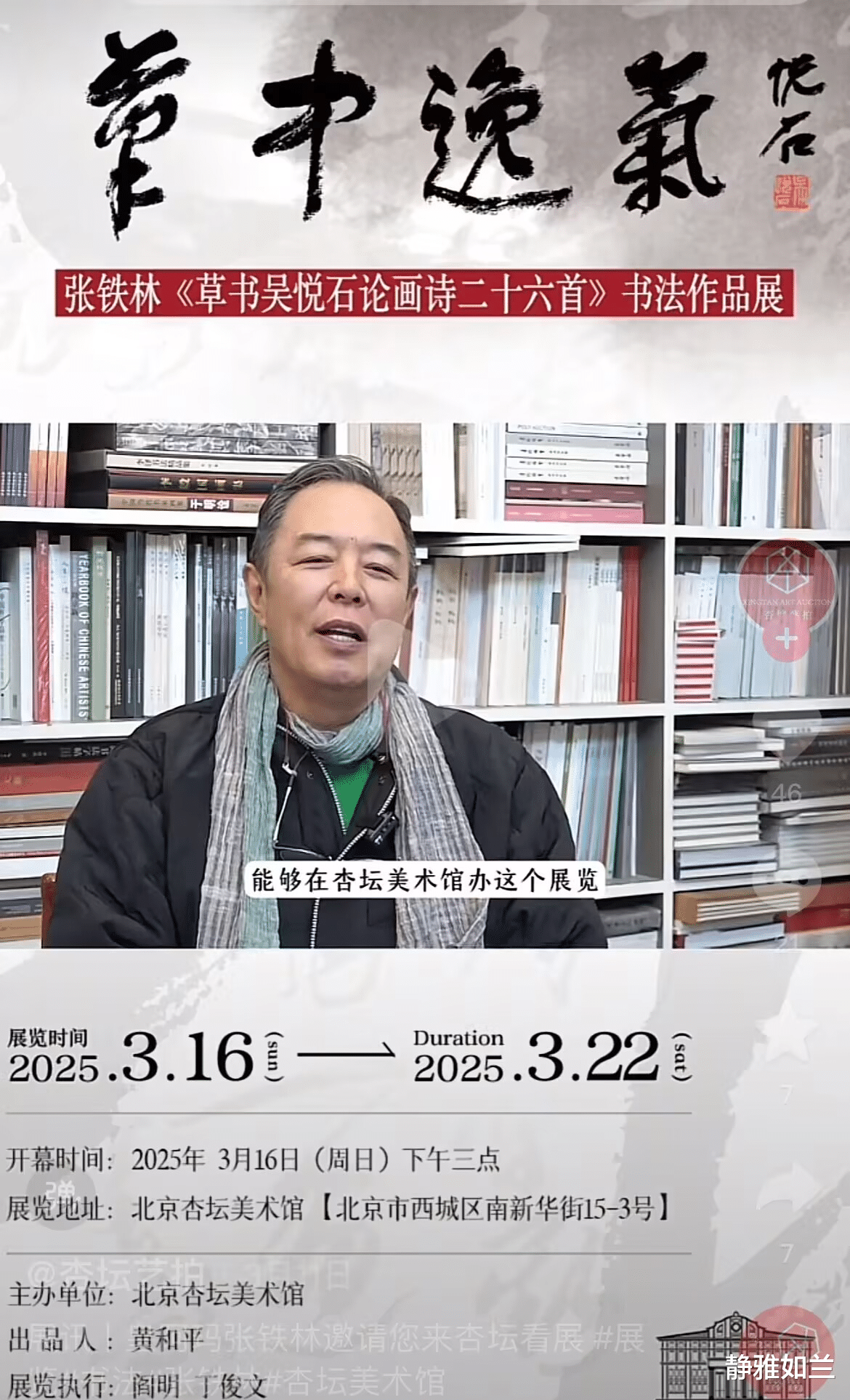

北京798艺术区的霓虹灯下,张铁林站在自己书法展的巨幅海报前。这位67岁的"皇阿玛专业户"正在用颤抖的手指抚摸海报上龙飞凤舞的"笔中逸气"四字,却不知社交媒体上#张铁林书法像麻绳#的词条正在热搜榜上节节攀升。这个充满戏剧张力的场景,恰似他跌宕人生的缩影——从万人追捧的荧屏帝王,到深陷跨国身份与道德争议的舆论风暴中心。

2023年《全球人才流动报告》显示,中国已成为全球第二大国际人才流入国。在这个背景下,张铁林1997年选择入籍英国的决定,在二十余年后的今天仍被反复审视。英国伦敦大学亚非学院的研究团队曾提出"文化悬浮"概念:当个体的文化认同与法定国籍错位时,将产生持续的身份焦虑。张铁林在纪录片《他乡的故宫》中展示的明代家具收藏,与其在真人秀《偶像来了》里对英式下午茶的推崇,恰似这种文化悬浮的具象化呈现。

更值得玩味的是公众态度的转变。2018年某智库调研显示,62%的受访者对明星改籍持包容态度,但到2023年,这个数字已降至38%。这种转变在张铁林书法展的评论区可见一斑:"一个英国人教中国人写书法"的戏谑,折射出后疫情时代民族意识觉醒带来的文化主权意识强化。中央美术学院教授李松曾在《艺术评论》中指出:"当文化传播者与接受者存在国籍差异时,传播效果会产生奇妙的化学反应。"

张铁林的私生子诉讼案,恰与2023年新修订的《民法典》关于非婚生子女权益保护的条款形成互文。中国政法大学家庭法研究中心的数据显示,近年来非婚生子女抚养纠纷案年增长率达17%,但像张铁林案这样涉及跨国DNA鉴定、多重诉讼叠加的复杂案例仍属罕见。更具社会学意义的是,案件审理期间网络舆情的演变——从最初的猎奇围观,逐渐演变为对精英阶层道德责任的全方位拷问。

这种道德审判的扩大化现象,在清华大学新闻学院2023年的研究中得到印证:当公众人物涉及私德争议时,78%的网民会将其职业成就与个人品行进行捆绑评价。张铁林在《还珠格格》中塑造的慈父形象,与其现实中的抚养纠纷形成强烈反差,这种戏剧化的对比正暗合了大众对"德艺双馨"的执念。北京大学社会学系副教授王明辉认为:"在流量至上的媒介环境中,公众人物的道德瑕疵往往会被解构成可供消费的娱乐素材。"

杏坛美术馆的展厅里,张铁林那幅标价38万的《蜀山茶叙图》前驻足者寥寥。这幅融合了英式水彩技法的水墨长卷,与其说是艺术创作,不如视为他文化认同焦虑的视觉投射。中央美院实验艺术学院院长邱志杰指出:"跨文化背景艺术家的创作,常常在传统基因与异质元素的碰撞中寻找平衡点。"张铁林在BBC纪录片中用书法作品作衬底的尝试,与其在国内书法展遭遇的群嘲,恰恰印证了这种文化转译的艰难。

艺术批评家朱其的点评一针见血:"当艺术家的公众形象产生信任危机时,其作品也会被重新语境化。"这种现象在数字时代尤为显著,中国艺术市场研究院数据显示,2023年涉及争议艺术家的作品成交率平均下降43%。张铁林书法展遭遇的冷场,既是对其艺术造诣的质疑,更是对其文化代理人身份的不信任投票。这种集体无意识的评判,正在重构艺术市场的价值评估体系。

在798艺术区渐暗的暮色中,张铁林默默收起那幅无人问津的书法作品。这个场景恰似我们这个时代的隐喻:当全球化浪潮遭遇本土意识觉醒,当私德审判碰撞艺术评价,每个人都可能成为张铁林式的矛盾体。或许正如社会学家项飙所言:"在流动的现代性中,身份认同不再是单选题,而是永无止境的进行时。"当我们下次在热搜榜看到某个争议人物时,不妨先放下道德审判的快感,试着理解那些隐藏在标签背后的文化碰撞与人性挣扎。毕竟,在这个价值多元的时代,包容或许比批判更能照见真相。