1974年,解放军总政治部主任李德生按周总理的指示“提审”了一个中年男人。

还没等李德生开口说话,这个男人已经吓得瑟瑟发抖,口中不住地重复:“我有罪,我有罪……”

面对眼前的景象,一阵心酸从李德生心头涌起。眼前这个男人怎么被折磨成这样,他可是曾经驰骋疆场、几经血战的开国中将吴克华啊!

但如今吴克华已经被囚7年,这么长的时间中他究竟遭受了何等非人的待遇?而周总理为了营救,又做出了什么努力呢?

追随方志敏闹革命,塔山一役建奇功

1927年,无产阶级革命家方志敏回到老家弋阳,组织领导了“弋横起义”。此后方志敏担任弋阳县委书记,继续在当地农村开展革命活动。

在方志敏的主持下,信江军政学校被建立起来。这所学校的主要作用是培养进步农民的军事技能,为革命储备人才,方志敏亲自负责信江军政学校的教学工作。

1929年9月,又一批学员来到学校接受培训,其中有一个瘦瘦小小的娃娃,他叫吴克华,当时才16岁。

由于体弱多病,吴克华的训练成绩落后,总是遭到教员的批评。渐渐地,吴克华开始有了当“逃兵”的想法,他怀疑自己不是闹革命的料,还不如回家当农民。

好在方志敏对每一个学员都关心入微,他敏锐地察觉到了吴克华的异常表现。于是方志敏鼓励吴克华,要“锻炼成为红色指挥员”。

在方志敏的鼓舞下,吴克华调整心态,重新投入到训练中,成为学员当中训练最刻苦的一个,没多久竟成为军事技能佼佼者。之后方志敏派更是派他代表学校去训练农民武装队。

给武装队做演示时,吴克华的每一个动作都准确、娴熟,赢得了队员们的交口称赞。在队员们钦佩的目光中,吴克华终于找到了人生的坐标。

完成训练任务归校不久,吴克华的兴奋劲还没过去,他又遇到了一桩倒霉事——枪丢了。

干部们怀疑他是自己把枪藏起来卖了,于是把他关进了禁闭室。而这件事调查了一个多月,才得以水落石出,原来是一个俘虏兵潜逃时,偷偷溜进学校找武器,正巧偷走了吴克华的“老套筒”。

方志敏亲自宣读案件的调查结果,还了吴克华清白。放吴克华出来时,方志敏告诫他:“你要在战斗中杀敌立功!”

经过此事,吴克华处事更加小心谨慎,对武器也有了特殊的感情。

随后几年,吴克华一直在方志敏麾下的直属特务连里做他的“带刀侍卫”,在此期间他成为了一名正式党员。

1933年红十军接到调令:移师中央苏区,与等候在那里的红三十一军合并组成红十一军。但赣北的革命不能没人指挥,方志敏选择留在当地。

挥手告别老部队、老部下后,方志敏便继续从事当地的革命工作。此后直至方志敏牺牲,吴克华再也没能见到他的这位革命导师。

1934年刘伯承找到吴克华,想让他在自己的部队里做团参谋长,吴克华深感自己能力不足,想要推辞,但最终组织还是任命他为红二十一师63团参谋长,从此他的指挥才能得到了施展。

抗战全面爆发前夕,吴克华进入抗日红军大学深造,完成学业后,他被派往山东,历任支队司令、旅长、师长、胶东军区副司令,一手参与了胶东抗日根据地的创建和发展。

抗战结束后,东北局势错综复杂,共产党领导的东北人民自治军与国民党部队冲突频发,罗荣桓带领6万山东部队奔赴东北,吴克华也在北上的队伍里。

在东北人民自治军中,吴克华担任了4纵司令员。1948年东北人民自治军改称东北野战军,不久后进行了一系列人事调整,4纵迎来了新任政委莫文骅。

吴克华、莫文骅这对日后令反动派闻风丧胆的搭档正式开始合作。

1948年9月,辽沈战役打响,解放军一路奔袭,兵锋直指重镇锦州。为了支援锦州,蒋介石下令23个师组成东西两路大军,浩浩荡荡地向锦州外围进发。

按照作战计划,要想拿下锦州,必须要把国民党的西线军团死死拖住。但一纵在锦州城外独木难支,东野司令部急令四纵进驻塔山、白台山、高桥等地,同时十一纵在四纵后方组成第二道防线。

罗荣桓告诉前往四纵的干部:“那里有一场恶战,叫敌人尸骨成山、血流成河,告诉吴克华、莫文骅,不怕牺牲,不惜代价,任何情况下都不能有丝毫动摇。”

此时的塔山上,吴克华、莫文骅向四纵官兵宣誓:“我们司令员、政委的位置,就在你们旁边,与大家同生死共患难!”

10月10日,国民党东线兵团先到达塔山,立即对四纵发起了疯狂进攻,地面上三个师从三个方向围攻,天空上国民党空军对四纵阵地狂轰滥炸。

阻击战生生打成了阵地争夺战,国民党军一个一个地夺取阵地,四纵又一个一个地把它们抢回来。

塔山乱成了一锅粥,第一天下来国民党军伤亡就有1174人,作为防守方的四纵也有319人伤亡。第二天的战斗也是同样惨烈,国民党军队伤亡1300人,我军伤亡上升到了563人。

吴克华、莫文骅时刻盯着作战地图,三天不敢合眼。10月12日,吴克华对莫文骅说:“敌军的进攻方向很明显了,必须缩小正面防御,加强纵深配置。”莫文骅点头认同。

战斗进行了六天六夜,敌军动辄发起团级、师级规模的冲锋,甚至连240毫米口径的大炮都用上了。在这种情况下,塔山几乎被轰平,有的阵地甚至易手数十次。

10月16日蒋介石坐不住了,他乘飞机前往战场视察,一下飞机就指着一群国民党高级军官破口大骂:“你们不是东西,不配为黄埔学生和总理信徒!”

最终在付出了6000人伤亡的代价后,敌军失去了继续战斗的勇气,撤出了战场,而此时四纵也牺牲了3000多名战士。

敌军退去后,四纵又重新调整阵地,继续驻守,为东野攻下锦州提供了强有力的保障。

战后四纵12师34团、12师36团、10师28团、炮兵团因在战斗中表现英勇,分别被授予“塔山英雄团”、“白台山英雄团”、“守备英雄团”、“威震敌胆炮兵团”称号。

毛主席获悉塔山发生的惨烈战斗后,向四纵发来电报:四纵在,塔山在。

进驻北平,秋毫无犯

辽沈战役后,东野挥师南下,在此过程中进行了部队番号调整,东北野战军改称第四野战军,四纵改称第41军,吴克华、莫文骅仍任军长、政委。

1949年元旦,解放军总参谋长叶剑英亲自接见了吴克华、莫文骅。此时平津战役已经进行到一半,解放军4个军将北平团团包围,而41军则是进攻的主力。

叶剑英告诉吴克华、莫文骅,战争的进程大大加快了,北平可能出现两种可能,一种是打进去,一种是和平解放。和平是手段,解放才是目的,只有形成强大的军事压力,驻守北平的傅作义才会愿意谈判。

回到41军后,两人就做好了分工,吴克华负责打,莫文骅负责谈。为了向城内守军示威,吴克华命令炮兵向天安门、天坛、东单广场附近各打了一发炮弹。

三声炮响传出,北平百姓知道解放军随时可以打进来,只是不忍文物被毁、生灵涂炭,因此才拿出最大诚意希望傅作义和谈。

随后几天里,吴克华又指挥部队向城外的国民党军发动了几次规模不大的进攻。几场战斗下来,国民党军死伤387人,被俘60人。

实力面前,城里的傅作义彻底放弃了抵抗的念头。1月18日,平津前线司令部传来消息,傅作义同意接受改编,由41军与国民党部队进行交接。

毛主席特意叮嘱41军,不允许违反群众纪律。当天叶剑英指示前线成立了北平警备司令部,第二兵团司令员程子华任司令,吴克华任副司令,莫文骅任副政委。

进城前,41军全员进行了为期一周的纪律培训。在党委会上,吴克华三令五申:“只许看管,不许应用;只许保护,不许破坏;空手进去,空手出来……”

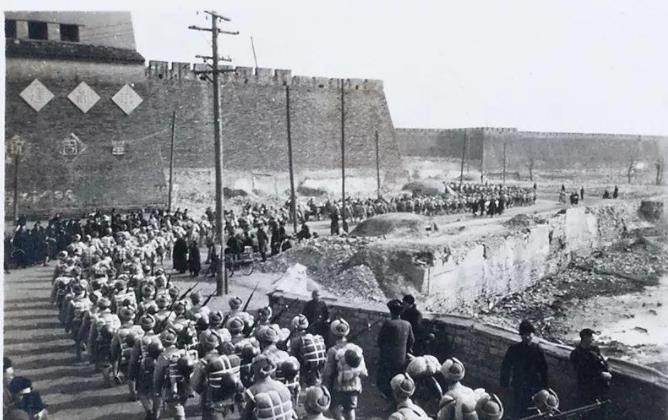

按照双方商定的时间,1月31日,莫文骅率领41军121师作为先头部队来到北平西直门外,准备进城与国民党军队交接,然而驻守城门的部队没有收到命令,拒绝开门让解放军进城。

守军荷枪实弹,大有鱼死网破之势,局势瞬间剑拔弩张。莫文骅见此情景也不含糊,当即下令:“把炮架起来,不交接就用炮轰!”

当地百姓本来都在路边看热闹,看着两军一言不合就要开打,赶忙拉着莫文骅与我党谈判代表陶铸见面。

陶铸听说国民党军拒不开门,就跑去质问傅作义的谈判代表。傅作义的手下急得直打磕巴:“交,交,现在就交……”

没多久,守军收到命令打开了城门,121师在莫文骅的带领下昂首阔步走进北京城,有惊无险。

后方的吴克华确认没有意外后,率领41军其余3个师进入北平,各城门口的守军换成了佩戴“平警”臂章的41军战士。

几天后各部队安置完毕,吴克华马不停蹄地巡视防务。41军共有44个连队,驻扎在北平的各个古迹、工厂、银行,吴克华一个不落地全部检查了一遍,只要发现一点问题当场责令改正。

北平古城自近代以来数次被攻破,每次兵匪入城,百姓就要遭到一次劫掠。解放军初到时,北平百姓也是惴惴不安,但看到41军官兵军纪严明、举止得体。

连百姓主动送上的吃喝都一概不收时,悬着的心便放了下来,于是更加喜欢上了这支人民军队。

居住在北平的大文学家胡愈之领略到解放军的风貌后,将写有“仁义之师”的锦旗送给41军。2月12日,庆祝北平和平解放大会召开,北平百姓与41军官兵欢聚一堂。

3月下旬,党中央离开西柏坡,向北平进发。25日,中央领导抵达北平,在西苑机场举行阅兵,在吴克华的率领下,41军各个战功赫赫的部队接受了毛主席、朱总司令等人的检阅。

指挥车经过“塔山英雄团”时,毛主席特意指示放慢车速,他要好好看看这支为革命浴血奋战的部队。

可以说,新中国的诞生都是这些英雄拿命搏来的。可由于社会形势的突变,吴克华竟被别有用心之人给算计了!

惨遭七年监禁,五任司令发挥余热

新中国成立后,吴克华与莫文骅双双被授予中将军衔,他们领导的41军更是涌现出了大量的开国将军。

之后吴克华先后担任了华南军区参谋长、海南军区司令、济南军区副司令等职务。

1963年,吴克华受命担任炮兵总司令,他在任上扛起了为导弹、原子弹建设基地的重任,保质保量地完成了任务,为我国两弹一星的发展作出了重要贡献。

这一年,他再次受到了毛主席的接见和夸赞,工作和生活可谓顺风顺水。然而1966年疾风骤雨席卷而来,吴克华渐渐地消失在战友们的视野中,一时间竟没人知道他究竟去了哪里!

直到1974年的一次重要会议上,周恩来总理正在组织讨论干部工作落实的相关事项,突然他想起来那个善打恶仗的吴克华将军好多年没见了,便开口询问:“吴克华去哪了?”

此问一出,屋子里鸦雀无声,大家面面相觑,炮兵司令早就换人了,谁也说不出吴克华到底在哪里工作。

这么一位功名显赫的大将,怎么可能没人知道去向?周总理疑惑了起来。随后他又问了负责相关事项的干部,可他们也都不知道。

“查!”见此情形,周总理心下一沉,当机立断地说道!

之后解放军总政治部受命调查吴克华的下落,他们先顺着他的履历查了一遍相关资料,发现从担任炮兵司令后,吴克华的职务再没有更新过。

随后他们又询问了许多这些年活跃的干部,得到的答复也都是不知道。

最后一名干事忍不住道出了实情,原来1967年后吴克华根本没有参加工作,而是被“保护”起来了。

所谓的“保护”就是被关押了。很快总政治部顺蔓摸瓜找到了关押吴克华的地下室,将实情报告给了周总理。

周总理听到消息大为震惊,很快与时任总政治部主任李德生达成共识:要将吴克华营救出来。

但具体怎么营救却需要深思熟虑。总政治部掌握的消息来源复杂,万一关押吴克华的人死不承认,总政治部也无法硬闯,事后再换个关押地点,再想解救吴克华就难上加难了。

一番思索下,李德生想到一条妙招。以“提审”的名义先将人弄出来,之后在进行保护!

于是他吩咐干事拿着他的手书“提审”吴克华。看押吴克华的人看到“提审”、“总政治部”这些字眼,以为李德生和总政治部是跟他们站在一起的,便欢天喜地地带着把吴克华交到了干事手上。

见到吴克华后,李德生吩咐保卫人员离开。他想要了解一下吴克华这几年的遭遇,便指着沙发对吴克华说:“吴克华同志,请坐。”

谁知吴克华已经听说李德生是来“提审”他的,遭受多年虐待之后,他已经产生了应激反应,也不再相信任何人。

“我有罪,我有罪……”吴克华心下忧惧,只是下意识地念叨着。

眼见曾经的虎将被折磨成这副模样,李德生不禁感慨万千,他费了好大周章才让吴克华相信自己是要救吴克华的。

吴克华这才将这几年的去向一五一十地说了出来:自1966年来,自己和莫文骅、萧华三人都被打倒了,1967年9月自己就被抓起来关进了地下室,除了审讯就是折磨,到如今已经有7年了。

当年年底,周总理亲自指示为吴克华平反。修养了几个月后,中央给了吴克华新的任命:担任铁道兵司令。

当时青藏铁路一期工程正在施工中。这项工程难度极大,从1958年修到1984年,这才算完工。1976年吴克华决定亲自去现场看一看。

这时吴克华已经63岁了,青藏高原上环境恶劣、氧气稀薄,万一出点事谁都担不起这个责任,人们都劝他别去了,实在不行就让负责人下来汇报。

吴克华一口回绝:“指挥员哪有绕着战场走的!”当年8月,他把整条青藏铁路全走了一遍。在高原上他像当年的方志敏一样给官兵们加油打气。

从北京来的干事们纷纷产生高原反应时,他告诫他们:“把这一关过了,往后什么样的艰难困苦都能战胜。”

在铁道兵7师31团11连工作的可可西里清水河,炊事员尽了最大的努力,却也只有海带丝、大白菜这些简陋的饭菜。

师长无奈地指责连指导员,吴克华却向现场的官兵敬礼道歉,认为是自己没有做好战士们的后勤工作。

1977年,吴克华被调任成都军区司令员,1979年又到乌鲁木齐军区任司令员,没过一年再次成了广州军区司令员。

任职广州军区期间,吴克华重新找回了一批老朋友:他曾统率的41军现在隶属于广州军区,他的老领导叶剑英在广州任市长。

叶帅打趣吴克华,当了五个大军区司令员,算得上解放军之最了。

虽然已经八十多岁,但吴克华宝刀未老。1981的中越边境,他再次雷霆用兵,指挥41军和当地驻守部队血战法卡山,打得越军溃不成军。

1982年后,吴克华由于年龄太大,健康出现问题,不再担任司令员,转而成为广州军区顾问,过上了半隐居的生活。

1987年2月13日,吴克华病逝于广州。1988年按照他的遗愿,他的家人将他葬在塔山。

结语

毫无疑问,作为革命战士和国家功臣,吴克华是优秀的。尽管遭遇了一些不公正的待遇,但他从未心灰意冷,产生怨怼。

反而是在重新走上工作岗位后,认真尽责,将自己的全部再次奉献给了国家和人民!这样的英雄,是值得我们钦佩、铭记的!

参考资料:

刘志青. 塔山阻击战:野战阵地坚守防御的光辉范例[J]. 党史博览, 2019, (6):18-24.

朱雪音. 历史见证今天 ——纪念鞍山解放70周年[J]. 兰台世界, 2018, (5):10.

劳理. 八位开国将军魂归塔山(上)[J]. 共产党员(辽宁), 2014, (16):46-47.

袁丹武, 冷博军. 接管北平城防纪实[J]. 老年教育(长者家园), 2009, (1):11.

传奇中将吴克华:五任司令员,堪称“解放军之最”[J]. 新传奇, 2018, (32)