2023年夏天,《浪姐6》的舞台灯光下,曹颖对着王珞丹说出那句「网友总把你和白百何搞混」时,弹幕瞬间被「社死现场」刷屏。这个画面像一颗投入湖面的石子,在社交媒体掀起千层浪。有趣的是,当我们在讨论这位出道27年的资深艺人时,话题焦点早已从单纯的「情商危机」转向更深层的行业现象——在滤镜与流量交织的娱乐圈,「真性情」正在经历前所未有的祛魅过程。

这让我想起去年某时尚盛典的后台场景。某顶流小花对着镜头说「今天礼服是品牌爸爸硬塞的」,却在转身瞬间被助理手机拍到正在查阅品牌报价表。这种表里不一的割裂感,恰是当下娱乐圈「人设泡沫」的生动写照。据《2023中国娱乐产业白皮书》显示,艺人营销中「真性情人设」的采购量同比暴增83%,但相关翻车事件也创下历史新高。

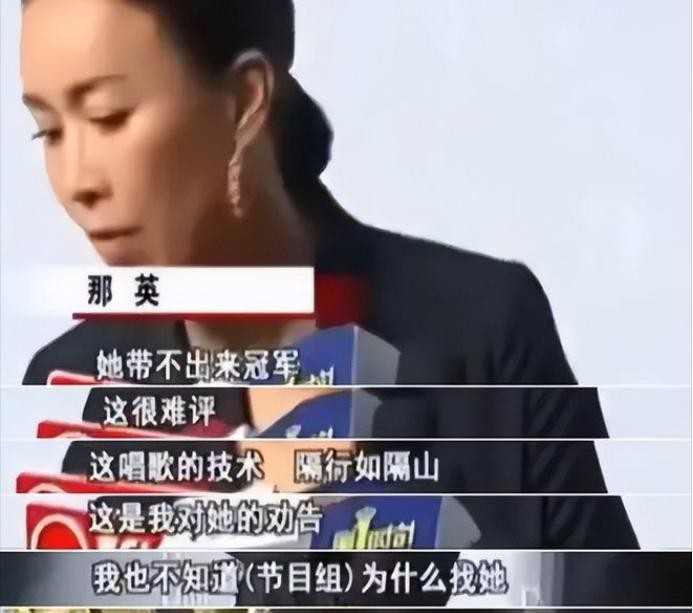

当我们剖析曹颖事件时,不能止步于表面的「情商欠费」。心理学教授李敏的最新研究揭示:娱乐圈的「人设管理」本质上是场精密的风险对冲游戏。艺人在镜头前的每个「失误」,都可能暗含流量计算的底层逻辑。就像曹颖在评价那英时的「对比式发言」,实际上是「印象管理」中常见的「社会比较策略」,意在建立相对优势地位。

这种现象在新生代艺人中更为明显。2023年爆红的某选秀节目里,练习生们在镜头前刻意制造的「真性情」片段,平均每个消耗3.7小时拍摄时间。制作人张涛坦言:「观众要的从来不是真实,而是符合他们想象的真实感。」这种行业共识,造就了娱乐圈特有的人格分裂症候群——既要维持人设的稳定性,又要制造「意外」维持话题度。

在算法主导的注意力经济中,「黑红也是红」的生存法则催生出畸形的行为模式。曹颖在团队讨论时表现出的自我中心倾向,某种程度上是流量焦虑的具象化投射。数据显示,35岁以上女艺人的热搜存活周期仅为新生代的1/3,这种残酷现实倒逼着她们采取更激进的「存在感策略」。

但观众的口味正在发生微妙转变。清华大学传播研究院的调研显示,Z世代观众对「真实瑕疵」的包容度比五年前提升42%,但对「刻意表演」的识别准确率高达79%。这种认知升级在浪姐系列中尤为明显:第三季王心凌的「甜心回春」引发集体怀旧,而第六季曹颖的「耿直翻车」却招致群嘲,分野就在于前者触动了时代情绪,后者困在了过时的剧本里。

在观察这场舆论风暴时,有个细节值得玩味:当曹颖解释「私下谈话被放大」时,弹幕出现高频词不是「原谅」而是「剧本」。这种集体不信任感,折射出娱乐圈亟需重建的信用体系。对比日本演艺圈的「人格权管理」制度,或韩国「形象损害赔偿」条款,我们的行业规范显然还停留在「野蛮生长」阶段。

值得期待的是,某些艺人正在探索破局之道。张雨绮在《乘风破浪的姐姐》中坦然承认「我看男人的眼光确实不行」,这种「自黑式真诚」反而赢得观众好感。这种范式转变揭示着新规则:与其精心维护完美人设,不如建立有生命力的「人格成长线」。就像漫威英雄的「缺陷设定」反而让角色更具魅力,真实的人生轨迹本就该包含试错与进化。

当我们在讨论曹颖事件时,本质上是在审视整个娱乐工业的生态病。那个要求艺人既要做「人间清醒」又要当「完美偶像」的时代正在瓦解,取而代之的是对「真实成长」的集体渴求。或许某天,当镜头能坦然记录下某个艺人说错话后的诚恳道歉,而非精心设计的危机公关,才是这个行业真正成熟的标志。

此刻,看着曹颖在最新采访中尝试解读观众反馈的模样,我突然想起作家菲茨杰拉德的那句名言:「检验一流智力的标准,就是在头脑中同时存在两种相反的想法,仍能保持正常行事的能力。」这对娱乐圈的从业者们,或许是最深刻的启示。各位读者,你们觉得在流量与真实的天平上,艺人该如何找到属于自己的平衡点呢?