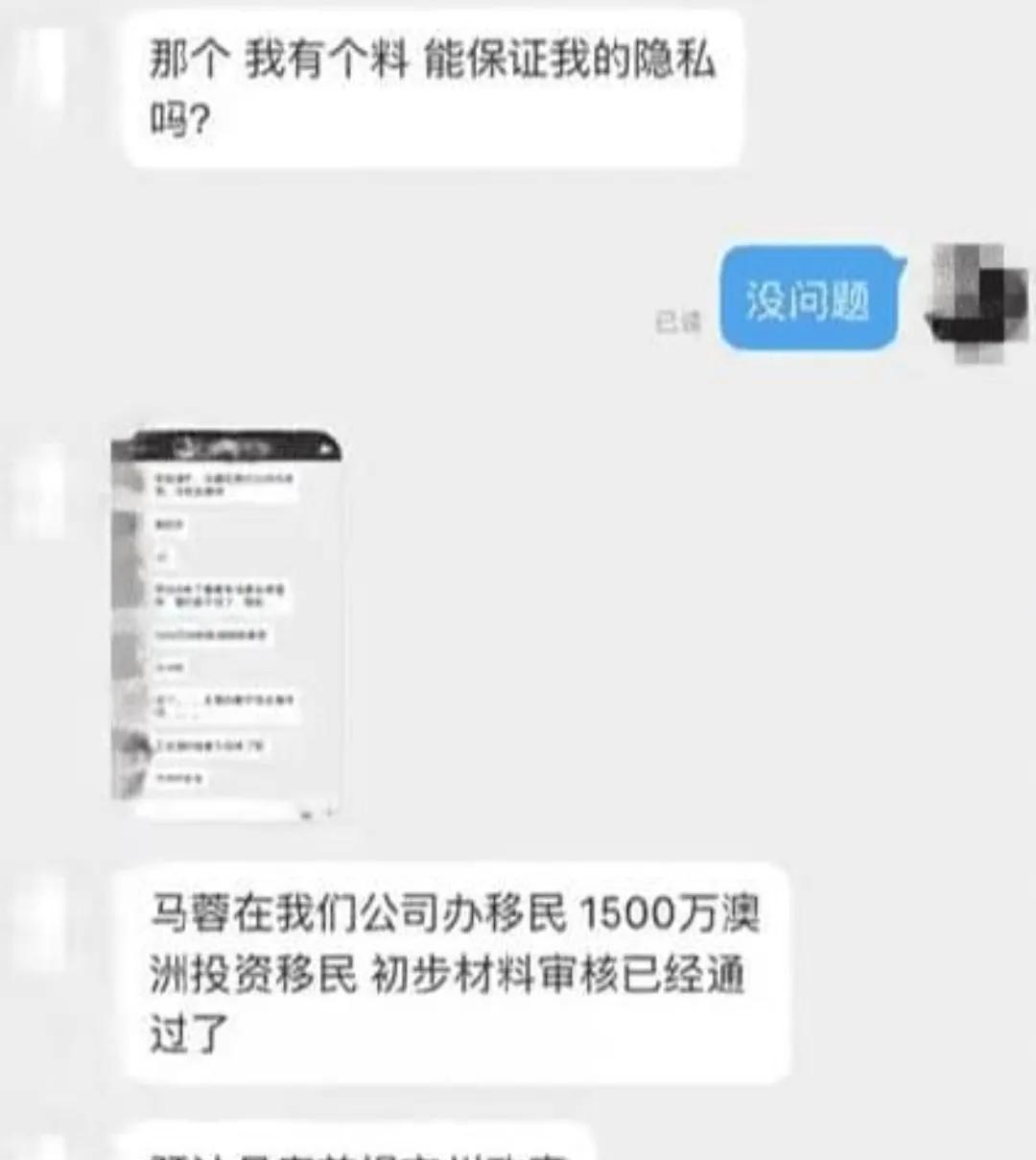

2024年夏天,一则关于"王宝强前妻豪掷1500万澳元移民澳洲"的消息突然登上热搜。在短视频平台上,相关话题播放量48小时内突破3亿次,评论区充斥着"当代潘金莲""带钱跑路"等标签化评价。这场舆论风暴的荒诞之处在于:当事人从未公开回应,爆料信息自相矛盾,但丝毫不影响公众的讨论热情。当我们在键盘上敲击"马蓉"这个名字时,究竟在围观什么?

公众对名人隐私的消费欲望,早在1920年代好莱坞黄金时期就已形成产业。玛丽莲·梦露的丝袜品牌、奥黛丽·赫本的离婚协议,都曾是报纸头条的常客。但移动互联网时代,这种窥视已演变成全天候的集体凝视。中国社科院2023年《网络舆情白皮书》显示,涉及明星私生活的热搜话题,79%源于未经核实的网友爆料。

在马蓉移民传闻中,我们目睹了信息传播的"洋葱模型":核心事实缺失的情况下,外围猜测层层叠加。墨尔本某房产中介的销售记录、某华人超市的偶遇照片、甚至当地垃圾桶的样式,都被当作"实锤"反复传播。这种集体侦探行为,本质上是对严肃新闻缺失的情绪代偿——当正规媒体受限于隐私保护无法跟进时,公众便自建信息拼图。

澳大利亚移民律师张维提供的最新数据显示:2023年中国公民申请188C签证(重大投资者签证)的数量同比下降42%,但相关咨询量却上涨65%。"很多咨询者直接问:能不能像马蓉那样操作?"这种将传闻视为攻略的荒诞现实,折射出移民议题在社会焦虑中的符号化倾向。

在这场全民猜谜游戏中,专业媒体的集体失语值得玩味。某门户网站娱乐版主编透露:"我们曾三次向澳大利亚移民局发送问询函,均以'涉及个人隐私'被拒。"这种官方回应反而助长了阴谋论滋长,评论区涌现出"果然钱能通天"的断言。真相的真空地带,恰是流量生意的沃土。

短视频平台上的"澳洲小灵通"账号,凭借六条马蓉生活爆料视频,两周内涨粉82万。其最新视频展示的"马蓉豪宅",后被网友发现是墨尔本某房产中介的样板间视频。这种"真相制造"产业链已形成固定模式:搬运海外素材、添加耸动字幕、引导地域攻击。清华大学新闻学院监测发现,相关话题下37%的账号存在批量生产争议内容的行为。

更值得警惕的是道德审判的算法强化。当用户连续点击三条负面报道后,平台推荐的内容恶意指数会上升58%。我们正在用点赞的手指,为自己铸造信息茧房。那个被简化为"出轨女"的复杂个体,在数据洪流中早已面目模糊。

这场舆论风暴中,真正的主角或许不是马蓉,而是每个参与讨论的普通人。心理咨询师林芳的诊所数据显示:2023年涉及"网络道德评判快感"的咨询案例同比激增300%。"很多来访者承认,在批评马蓉时获得了现实压力的宣泄出口。"

移民选择在此刻成为完美的道德标靶。复旦大学社会心理学系研究发现,在房价、教育、医疗三重压力下,34%的受访者对移民者存在复杂情绪:既羡慕其选择自由,又需要对其道德瑕疵进行批判以获得心理平衡。这种集体心态在明星移民话题中得到集中释放。

当我们在讨论马蓉的1500万投资时,或许真正在意的是自己银行卡里的数字。国家统计局2024年数据显示,中国居民人均可支配收入3.76万元,这意味着传闻中的移民金额相当于398个普通人全年收入的总和。这种数字冲击带来的相对剥夺感,远比道德审判更刺痛人心。

在这场持续数年的舆论连续剧里,马蓉始终是个缺席的主角。她的真实境遇,早已淹没在千万条弹幕和热搜话题中。当我们放下手机,或许该思考:在窥视他人生活的狂欢里,我们是否也在被某种无形的力量消费?下一次类似话题出现时,是继续做推波助澜的看客,还是保持清醒的距离?

墨尔本亚拉河畔的黄昏依旧美丽,那些在中文互联网世界被反复讨论的花园豪宅,或许只是某个普通移民家庭的居所。真相可能永远在路上,但如何对待不确定性,恰是检验社会理性的试金石。在这个故事里,没有赢家——无论是被标签化的当事人,还是深陷信息迷雾的我们。