1958年8月,党中央在北戴河召开了中央政治局扩大会议,会议决定在北京建设人民大会堂,以庆祝建国10周年盛典。

按照党中央的指示,国务院办公厅通知设计院设计方案,设计院集思广益,经过七轮修改,最终收集并留下了三份设计方案。

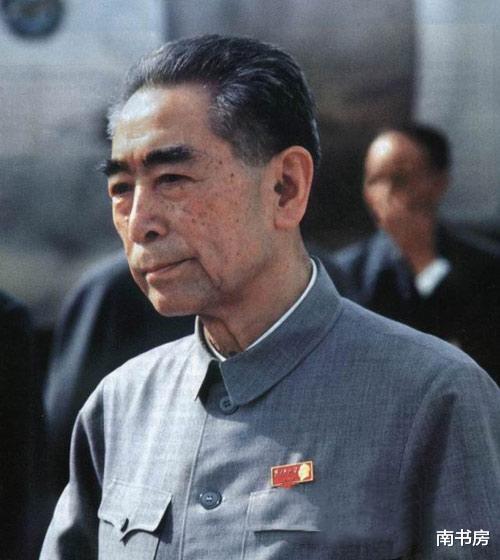

周总理逐一了审查过三份设计方案,认为北京市规划局的设计方案更好,于是当场拍板选定该方案,建设工作随即展开。

按照这份设计方案,人民大会堂将占地13.73万公顷,下方是5米高的花岗岩基座,上方是黄绿相间的玻璃瓦屋檐。

人民大会堂的体积十分庞大,长60米,宽76米,高45米,内部可以容纳上万人,拥有超过5000个座位的宴会厅。

除了5000人宴会厅之外,还有小宴会厅和友谊厅,其中包含两层挑台,三层挑台外挑22米,如此庞大且复杂的建筑结构,在国际上还属首例,人民大会堂是全世界最大的堂式建筑。

为了方便建设工作顺利进行,设计院精心制作了一个1:10的模型,并召集各界人士对人民大会堂进行安全模拟讨论。

期间,各种传言层出不穷,有人表示人民大会堂挑台可能会下垂,也有人表示要在设计和施工商增加抗震防震的功能。

周总理了解情况后,决定强调安全问题,于是召集建筑专家和施工单位负责人开会,并在大会指出:

“人民大会堂的安全问题极其重要,要保证它的寿命比故宫长,起码不少于350年,还要注重美感和风格。”

除了安全问题之外,大会还讨论了人民大会堂内部设计的问题,因为在讨论开始之初,人民大会堂施工工地已经动工了。

针对建筑专家提出的各种疑问,周总理一一作了指示,同时给具体的设计细节制定了标准,由此基本确立了风格。

大会结束以后,周总理亲自检查了人民大会堂模型,还让大家就材料的颜色展开民主讨论,结果大部分人主张使用红色。

作为新中国接待外宾的主要场所,人民大会堂要尽可能地增加中华传统文化的设计,党中央之前就提到了这一点。

按照这一要求,有人提议在四周墙壁上作文章,可以使用棋盘式彩色藻井,添置带有民族文化气息的雕塑。

由于人民大会堂体积过大,有人担心宴会厅过于空旷,主席台上的声音可能无法传到角落,甚至可能出现回声的情况,周总理点将中国科学院点子副院长马大猷解决这一问题。

马大猷接到任务以后,借鉴了付英豪为中南海怀仁堂安装音响的经验,采用分散式声源的办法,在每个位置中间加了一个扬声器。

经过半年的建设,人民大会堂基本建成,只差门窗的玻璃还未安装,施工单位组建突击队,赶时间完成了玻璃切割工作。

1959年初夏,人民大会堂建设工作进入收尾阶段,傅抱石和关山月两位大画家开始在迎宾大厅正面墙壁上作画。

画作以毛主席的《沁园春·雪》为题材,着重描绘了“江山如此多娇”气势,毛主席亲自题写了“江山如此多娇”的题字。

1959年9月10日,人民大会堂正式竣工,这座宏伟的建筑经过10个月的建设,终于矗立在天安门前。

时至今日,人民大会堂虽然才使用了65年,但是已经成为北京的地标建筑,其中许多设计依然还保留着最初的样式。

敬爱的周总理,我们永远怀念您。

文章有毛病,一万公顷有多大你知道吗