当法律遗嘱遇上血脉亲情,一场关于金钱、尊严与孝道的拉锯战正在上演。近日,上海一起特殊的遗产纠纷案引发社会广泛关注:九旬老人离世后,长期照顾他的保姆不仅获得巨额遗产,更要求独自操办海葬仪式,而老人的亲生女儿却被排除在外。

"这不仅是关于钱的争夺,更是对亲情价值的拷问。"一位资深家事律师如此评价本案。随着案件细节的披露,一个令人深思的问题浮出水面:当老人将信任完全托付给"外人"时,血缘至亲该如何自处?

据知情人士透露,老人生前曾是一名退休教授,晚年因行动不便聘请了保姆王阿姨。令人意外的是,老人在临终前三个月突然修改遗嘱,将名下两套房产中的一套及百万元存款赠予保姆,同时指定由王阿姨全权负责自己的海葬事宜,明确要求家人不得干预。

"父亲晚年变得很固执,我们说什么他都听不进去。"老人的女儿张女士含泪回忆,"母亲去世后,他就像变了个人,连孙女的照片都不愿意看。"

2. 骨灰安葬权引发二次诉讼在遗产分配尘埃落定后,双方矛盾再度升级。王阿姨依据遗嘱要求取回老人骨灰办理海葬,而张女士则坚持要亲自送父亲最后一程。"她拿走了父亲的财产还不够吗?现在连尽孝的机会都要剥夺?"张女士的丈夫在法庭上情绪激动。

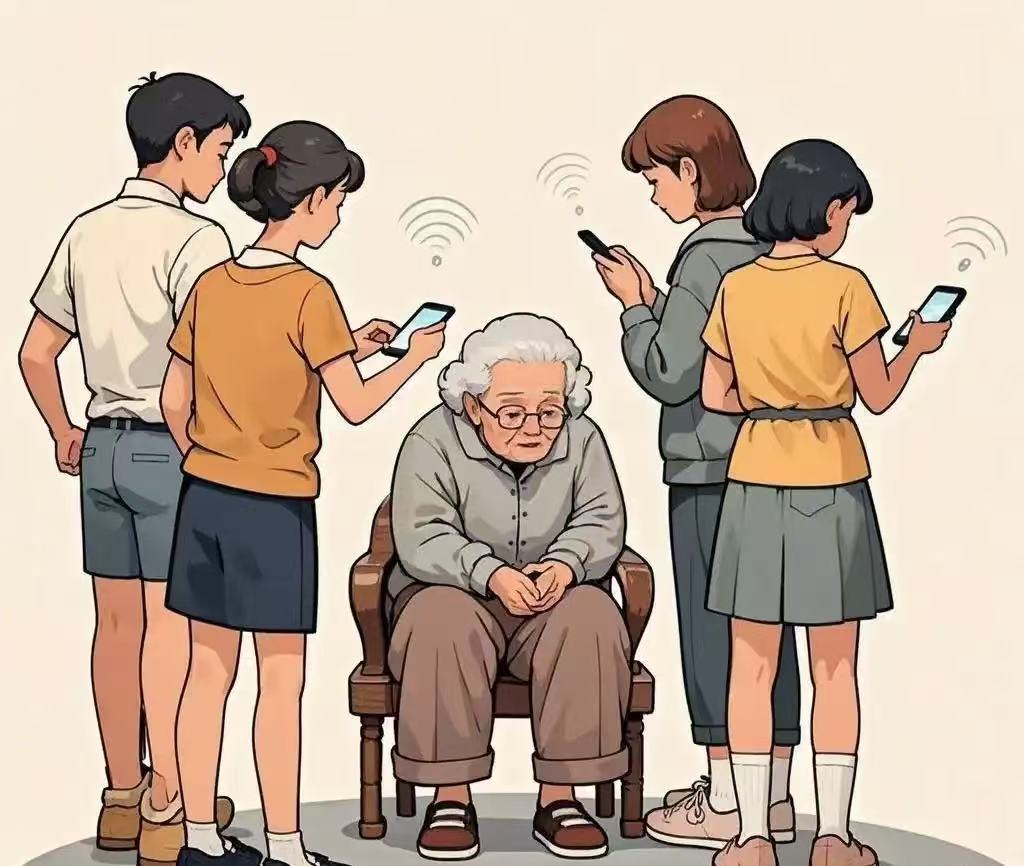

社会学家李教授分析指出:"本案折射出城市化进程中普遍存在的'亲情缺位'现象。数据显示,上海独居老人比例已超30%,其中近半数每周与子女见面不足一次。"在这种背景下,朝夕相处的保姆很容易成为老人情感依赖的对象。

2. 遗嘱自由与伦理道德的边界"法律尊重遗嘱自由,但情感上家人往往难以接受。"主审法官坦言。值得注意的是,在已公布的类似案例中,约65%的"保姆获赠遗产"遗嘱最终被法院认定有效,但几乎都引发了激烈的家庭矛盾。

3. 职业照护与亲情陪伴的博弈一位不愿具名的养老行业从业者透露:"现在高端家政圈有个潜规则——照顾独居老人时,会刻意培养情感依赖。有些保姆甚至专门参加'情感护理'培训。"这种现象让本就脆弱的家庭关系雪上加霜。

案例一:北京某高校教授将全部遗产赠予护工,子女起诉后发现老人生前已公证"断绝关系声明"

案例二:深圳富豪临终前修改遗嘱,保姆获得价值3000万房产,引发长达三年的诉讼拉锯战

案例三:南京独居老人立遗嘱将存款赠予社区志愿者,称"他们比子女更关心我"

这些案例共同勾勒出一个令人不安的社会图景:在快节奏的都市生活中,传统的家庭纽带正在被重新定义。

1. 建立"情感账户"心理学家建议子女要像理财一样经营亲情,定期"存储"陪伴时间,避免出现"情感赤字"。

2. 完善遗嘱咨询制度法律专家呼吁建立遗嘱心理评估机制,确保老年人在心智完全清醒的状态下处置财产。

3. 规范家政行业伦理家政协会正在制定《居家养老服务伦理守则》,明确禁止服务人员接受大额赠与。

经过法院多次调解,双方最终达成折中方案:

由王阿姨负责海葬申请手续,张女士可携带骨灰参与仪式,双方分乘不同船只,避免直接接触。

2024年10月,老人在争议声中完成了海葬。据悉,王阿姨已撤回诉讼,但张女士表示将就遗产问题继续上诉。

编后语:比遗产更珍贵的是什么在这个人均寿命不断延长的时代,如何安顿老年人的身心,如何维系代际情感,成为每个家庭必须面对的课题。或许正如一位网友所言:"父母在时多尽孝,胜过坟前万吨灰。"

您如何看待保姆获赠遗产现象?如果您的父母要将财产留给保姆,您会怎么做?欢迎在评论区分享您的观点...