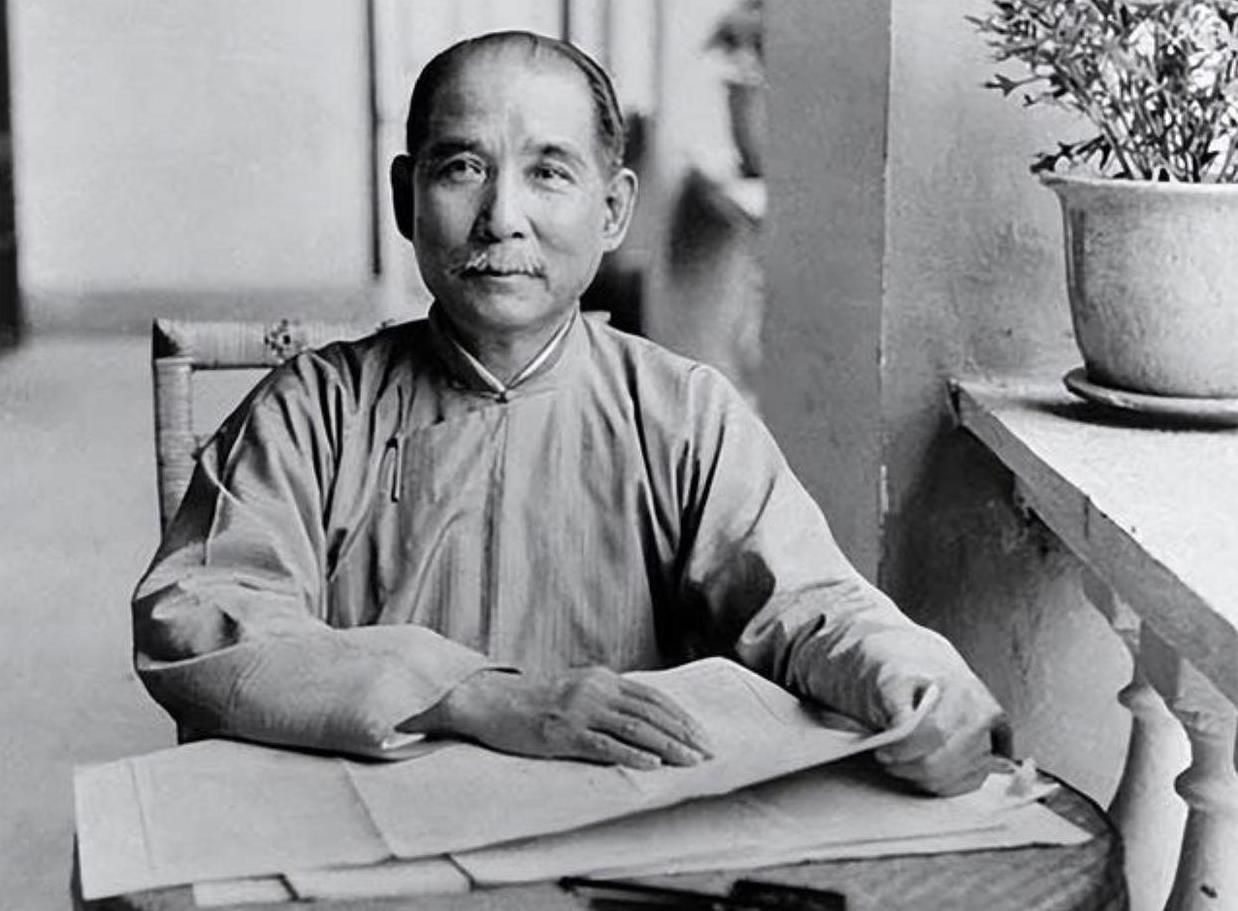

1925年3月12日,北京的早晨仍然有些微寒,病入膏肓的孙中山先生躺在病床上,永远地阖上了自己的双眼,留下了早已准备好的遗嘱——“必须唤起民众及联合世界上以平等待我之民族。”另一面,蒋介石一步步攫取政权,他表面上以孙中山的继承人身份自居,尊孙中山为“中华民国国父”,实际上忙着满足自己膨胀的野心,对孙中山留下的遗嘱置之不顾。1949年,蒋介石狼狈窜逃至台湾,在四面楚歌之中,他悔不当初,感受到了真正的绝望。

一、孙中山在弥留之际立下遗嘱1925年国民党人在了解到孙中山病情持续恶化后,于2月24日,派出汪精卫、宋子文、孔祥熙等人,向卧榻养病的孙中山先生提出了一个合理却不合情的请求:立遗嘱。

说是请求,但汪精卫等人的态度却颇为强硬,大有不达目的不罢休之势。汪精卫说:“先生之病不久当可痊愈,只恐调养须时太久,难以处理公务,而本党又处在重要时期,行动不能有一刻停滞,还请先生早赐教诲,以便我们遵守,以利党务进行为是。”这一话术非常巧妙,在情在理上都挑不出毛病,使得孙中山先生没有理由再推拒。当时的孙中山先生身体很虚弱,无法执笔写字,只能口述,由汪精卫代笔,最后留下了三份遗嘱——《国事遗嘱》、《家事遗嘱》、《致苏俄遗书》。

其中,《国事遗嘱》最受世人重视,里面写道:“余致力国民革命凡四十年,其目的在求中国之自由平等。积四十年之经验,深知欲达到此目的,必须唤起民众及联合世界上以平等待我之民族,共同奋斗。现在革命尚未成功,凡我同志,务须依照余所著《建国方略》、《建国大纲》、《三民主义》及《第一次全国代表大会宣言》,继续努力,以求贯彻。最近主张开国民会议及废除不平等条约,尤须于最短期间促其实现。是所至嘱!”

在孙中山先生看来,中国革命胜利的关键在于是否“唤起民众”、“联合世界上以平等待我之民族”。这一点在当时能为国民党左派、右派共同接受,究其原因,是这第二点的表述具有模糊性,没有直接点明具体的国家,可供多种解读。不过,根据《致苏俄遗书》,孙中山先生心目中的“以平等待我之民族”当指苏联。

《致苏俄遗书》写道:“我希望国民党在完成其由帝国主义制度解放中国及其他被侵略国之历史的工作中,与你们合力共作......为达到此项目的起见,我已命国民党长此继续与你们提携。我深信,你们政府亦必继续前此予我国之援助。”在这份遗书的结尾,孙中山先生更是饱含希望地勾勒蓝图——“斯时苏联以良友及盟国而欣迎强盛独立之中国,两国在争世界被压迫民族自由之大战中,携手并进以取得胜利。”

回溯历史,“必须唤起民众及联合世界上以平等待我之民族”这句话并非凭空而来的,而是孙中山先生根据真实革命经历总结出的经验教训。“唤起民众”——孙中山在提出联俄联共的政策前,忽视了工农群众的重要作用,只局限在精英阶级,因此革命所取得的成效一直不大,他在晚年深刻地意识到了这一点。“联合世界上以平等待我之民族”——孙中山崇尚并借鉴欧美的政治制度,欧美国家却支持北洋军阀,站到了对立面;另一边,苏联免费提供枪支弹药与金钱援助,派遣顾问进行指导。孙中山大为感动,因此愿与苏联“携手并进以取得胜利”。

二、蒋介石的阳奉阴违与轻民之态在孙中山先生逝世后,蒋介石打着孙中山继承人的招牌,逐渐夺取了国民党的军政大权。他对孙中山的遗嘱很熟悉,嘴上说得也很漂亮——早在1923年,蒋介石奉命率领“孙逸仙博士代表团”赴苏考察之际,就注意到了俄罗斯人民对政府的拥护。他在苏联观看了一场典礼后,说:“观今日之运动,足知苏维埃政府对于人民已有基础,殊足以破帝国主义之胆。”

1925年10月4日,蒋介石总结了在率兵打仗的过程中所发现的军官的诸多陋习,作《痛揭军官弊端文》,开篇就表明:“我党革命之目的,在救国救民,其成败亦在于得民心与否为断。前次东征,虽似得一班人民之响助,以歼灭陈逆残孽,然其中仍不免种种弊端,人民亦多有不满意之处,特举其尤甚者于下,俾我全军将士之警戒,如仍蹈旧习,必予严惩焉。”后文更是用反问句来加强语气,显出一派重视人民的模样——“况我党正在生死存亡关头之中,非切实爱护人民,使人民拥护,岂能存在乎?”然而,他是这么说的,却不是这么做的。

1927年4月12日,正当北伐战争一路凯歌高奏之时,蒋介石在帝国主义的分化拉拢、国内反共势力的大力支持下,发动了四一二反革命政变。在12日至15日短短3天内,300多名工人被杀,500多名工人被抓,还有5000多名工人不知所踪,让人胆寒。对此,长沙、武汉等地召开反帝讨蒋大会,数十万群众参与,声讨叛变革命的蒋介石。不过,蒋介石不会有任何悔改,为发动这一反革命政变,他蓄谋已久。先是招来了吴铁城、戴季陶等国民党右派成员,再是集中火力攻击苏联顾问鲍罗廷,进行舆论造势,又是在上海秘密召集吴雉晖等反动政客、白崇禧等主要将领开会,声称:“如果现在不清党,不把中央移到南京,建都南京,国民党就要被共产党篡夺。”他不把群众的声讨当回事,一心挂念着自己的权力,不惜危言耸听,生怕权力旁落。

三、蒋介石的愚民之术与自食其果1928年10月,蒋介石宣告“军政”时期落下帷幕,“训政”时期拉开帷幕。“训政”理念来自孙中山先生,却在蒋介石手里变了样。孙中山的“训政”是“以文明法理,督率国民建设地方自治”,而蒋介石的“训政”却是压制民主、实行独裁的托词,通过一而再再而三地延长“训政”时期,在法统上剥夺了人民民主权利。

除了大搞“训政”,蒋介石政府还在基层建立保甲制度,保甲长多由地方豪绅当选,大行盘剥之事,让劳苦群众苦不堪言。和保甲制度配套的是公民宣誓制度,在抗战时期,老百姓要想行使法律规定的权利,必须先到乡镇公所进行宣誓,申明自己对国民党、蒋介石的忠心。蒋介石通过这些严密的组织控制,对民众进行“奴化”教育,努力驯化符合自己心意的“顺民”。

1934年,蒋介石发起“新生活运动”,大家对这一运动都不陌生。蒋介石曾在《新生活运动的意义和目的》中坦言其目的,是“使全体国民的生活能够做到整齐划一四个字。这整齐划一四个字的内容是什么呢?亦就是现在一般人所说的军事化。”实际上,这一运动是利用民众追求美好生活的心理,将封建伦理道德的说教贯彻到琐碎的日常生活中,实行精神控制,与孙中山先生“唤起民众”的遗嘱背道而驰。

冰心曾讲述过自己当时在绥远见到的一个现象:“那边小镇上都有赶集的,但在新生活运动推行到了那里之后,有许多乡民竟不敢出来了,因为怕强迫扣钮子,他们本来便习惯敞胸或竟不用钮子的。”蒋介石一边大行愚民之术,一边又觉得民众愚昧,不可与之为伍,忽视人民在革命中的力量,与毛主席所认为的“决定战争胜败的是人民。战争胜负由敌对双方政治、经济、军事、自然地理和主观指导能力等诸因素决定。而这种决定作用归根结底要通过人民群众来体现”差了十万八千里。

事实证明,蒋介石这种观点是大错特错的。在解放战争三大战役之一的淮海战役中,60万中国人民解放军之所以能打败80万国民党军,一个重要的原因就是人民群众的大力支持。正如陈毅所说,“淮海战役的胜利,是人民群众用小车推出来的。”中原、华东、华中、冀鲁豫四个解放区总计出动民工543万人,一场轰轰烈烈的支前运动就此掀起。老百姓一边推车赶往前线,一边动情地唱着这样的歌谣:“最后一把米,用来做军粮,最后一尺布,用来做军装,最后的老棉被,盖在担架上,最后的亲骨肉,含泪送战场。”民众的力量,铸就了中共在淮海战役上的胜利,也使得蒋介石集团日益衰竭,陷入绝境。

四.蒋介石的疏俄、亲日、亲美方针另一面,蒋介石在外交政策上也没有遵守孙中山先生“联合世界上以平等待我之民族”的遗嘱。当初,孙中山先生在国际外交上屡屡受挫后,将目光投向苏联,但是国民党内有部分人始终质疑联俄政策,不满于苏联对蒙古的钳制,对苏联伸出援手的意图抱有怀疑。蒋介石在1923年访苏后不久,就在致廖仲恺函中斥苏联为赤色帝国主义,认为其对中国怀有祸心。

1927年1月,蒋介石召集戴季陶、黄郛等反动分子,在庐山的一座旅馆中进行密谋策划,确定了“弃俄联日”的外交政策。之后,蒋介石马上行动了起来,指责苏联顾问鲍罗廷当众侮辱了他,让自己感到“奇耻大辱”,要求撤去鲍的顾问职务。

1927年12月1日,蒋宋正式在上海结婚。1931年,面对日军侵略的恶行,蒋介石却奉行不抵抗主义,天真地幻想着能与日本帝国主义讲公理,幻想着美国、英国能出面制止日本的侵略行径。然而,蒋介石失望了,英美两国都认为日本侵占东北是为了进攻苏联,所以采取了观望、容忍的态度。

之后,美国关注到日本没有停下侵华的脚步,于是召开内阁会议以商量对策。在会上,时任国务卿的史汀生宣称,日本已将各项国际条约“视如一堆废纸”,但如果美国对日本实行经济制裁,可能会引火烧身,因此决定只进行“道义制裁”,向日本施加外交压力。1932年1月7日,史汀生照会中日两国政府,提出“不承认主义”,并作了补充说明。在补充说明里,美国表示无意干涉日本在满洲合法条约之权利,也无意过问任何解决事件之方法,但此项方法不得破坏美国在中国的权益。可见,美国维护的并非中国的主权,他们心心念念的只是自己在华的特权会不会被日本撬动。蒋介石眼中“以平等之精神待我”的日本与美国,在此刻露出了狰狞的獠牙。

五.蒋介石的节节溃败1946年4月,苏联眼见美国陆战队进驻中国大陆,知道美国包藏祸心,也想独占中国,因此把缴获的枪支弹药送给中共,全力支持共军。蒋介石仍眼巴巴地指望美国能协助他铲除共产党,不料,马歇尔于4月22日会谈时指出:如果不与共军妥协,则美国将停止支援。两相对比,更显蒋介石在外交政策上的失败。但蒋介石没有改悔。同年5月6日,斯大林邀请蒋介石访俄,蒋介石认为“此乃离间中、美关系之最大阴谋”,断然拒绝。但他对马歇尔已心怀不忿,在 5月31日的日记中写道:“若以马歇尔最近对余之态度而言,诚令人绝望。”

不过,这时的蒋介石以为这只是“马歇尔个人一时之好恶”,并不影响中美的外交关系。蒋介石所不知道的是,美国政府对他越来越不满。在解放战争期间,美国出于自身利益的考量,给予国民党政府大量的财政和军事援助.但他们发现,大部分财政援助实际上被收入了国民党政府高级官吏的私囊之中,大部分军事援助实则造福的是解放军,因为国民党军“几天即缴械,美援等于援共”。况且,国民党政府腐败恶劣,不得民心,美国看在眼里急在心里,但又鞭长莫及。时任美国总统的杜鲁门说:“蒋委员长的态度和行动和一个旧军阀差不多,他和军阀一样没有能得到人民的爱戴。”

自1947年下半年,是否坚持援蒋反共政策这一问题便在美国政府内部被反复讨论,同时,蒋介石政府收到的美国援助越发有限。而另一边,苏联不遗余力地援助中共。1948年5月,斯大林对前往中国解放区的苏联专家小组组长说:“我们当然要向新中国提供一切可能的援助。如果社会主义在中国取得胜利,我们两国沿着相同的道路前进,那么,就可以认为社会主义在全世界的胜利是有保障的。”在对待人民态度、外交政策选择等多重因素的影响下,解放军势如破竹,蒋介石政府一步步溃散。

1949年4月23日,中国人民解放军占领南京,同年12月,蒋介石败走台湾。在此期间,蒋介石并非没有负隅顽抗,他渴求美国的援助,却碰了一鼻子灰。当时,代他赴美求援的是夫人宋美龄,杜鲁门足足冷落了宋美龄十天才见她,面对宋美龄的陈述,他只是表示了同情,并没有做出任何行动的打算。其实,杜鲁门对蒋政府早已失望透顶,在回答记者提问时挖苦道:“她到美国来,是为了得到一些施舍的。我不愿意像罗斯福那样让她住在白宫,我认为她也不太喜欢住在白宫,但是,对她喜欢什么或者不喜欢什么,我是完全不在意的。”

蒋介石深陷四面楚歌之中,体察到了真正的悔意。他痛感国民党政府“对于社会与民众福利毫未着手”,并发现“美国有头无尾,轻诺寡信;英国阴险狡诈,唯利是图”,后悔1946年3月没能“不顾美国,以自主精神与苏联谈判,解决问题”。但一切都为时已晚了。当初孙中山先生早已为蒋介石指明了明路,但蒋介石对孙中山留下的两条遗嘱不是置若罔闻就是依照己意另加曲解,如今的惨败也是咎由自取。