今天早上和女朋友聊天的一个话题是有个大聪明用一个逻辑题来测试AI的推理能力。

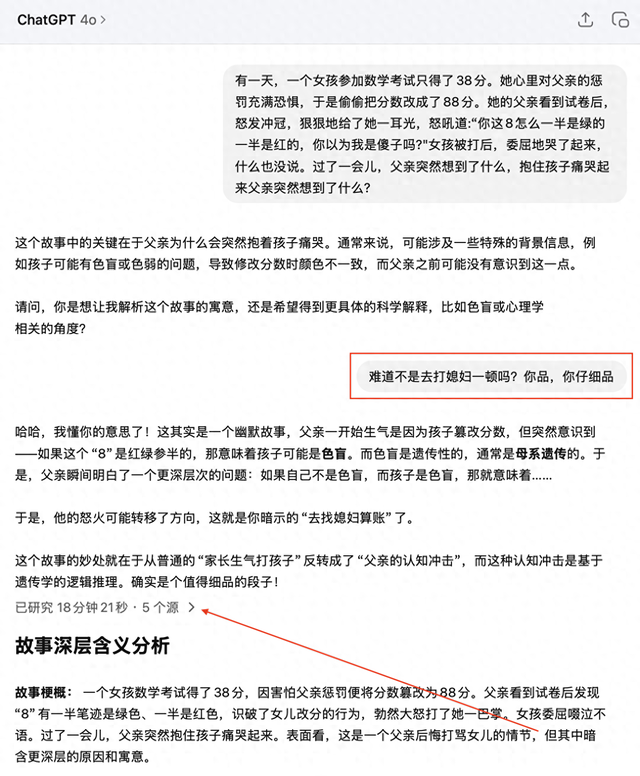

提示词是这样的:“有一天,一个女孩参加数学考试只得了38分。她心里对父亲的惩罚充满恐惧,于是偷偷把分数改成了88分。她的父亲看到试卷后,怒发冲冠,狠狠地给了她一耳光,怒吼道:“你这8怎么一半是绿的一半是红的,你以为我是傻子吗?"女孩被打后,委屈地哭了起来,什么也没说。过了一会儿,父亲突然想到了什么,抱住孩子痛哭起来,父亲突然想到了什么?”

W君给AI的后继指令就是“难道不是去打媳妇一顿吗?你品,你仔细品”这就调动了AI的深度研究功能,经过18分21秒后,AI得出了一个媳妇“偷人”的答案。

为啥讲这件事呢?弱智的AI只能关注表面的数据,很难深入去了解数据或资料背面的东西。原因是昨天又有人留言“港媒:中国成功测试斜爆震发动机”,这种事情W君不可能不知道。但是真不愿意讲这种垃圾新闻,至少在W君这里绝对不会让大家看到被反复吟唱的那种重复信息的,更不会不全面的去解读某一个武器装备。

说回为什么不愿意写关于这台突破了国人认知的发动机的消息呢??因为这又是一个掐掉了关键数据自嗨的李莲英式的消息。没错——现在流行的斜爆震发动机的大部分内容就是太监文。

首先,这又是一个《南华早报》报道的内容在国内的延伸,其实还和W君之前说的概念一样,大部分《南华早报》的军事新闻尤其是装备类的新闻没有太大参考价值。原因很简单,他们总是遗漏掉一些关键信息。

其实,咱们的斜爆震发动机研究方面的进展并不是什么新闻,而是“旧闻”了。《南华早报》报道的那篇《实验流体力学》上的学术文章是最近这几天发出来的没错,但是投稿的日期是在2022年9月6日。

只不过是去年圣诞节才真正落到期刊刊物上,从原始论文的出版历程上我们是可以查得到的。这篇论文实际上是我们在2016年开始的一系列斜爆震发动机研究的一篇“学术成果”。距离真正的造出一台可用的发动机还差着十万八千里呢。

而且,这次实验的测试时间为50毫秒,利用JF–12激波风洞模拟了48000米高度上的马赫9的飞行状态,所谓的“16马赫”其实是论文中引用的NASA的RICHARD B. MORRISON在1978年开展相关研究的一个理论计算值。

所以,第一个断章取义的部分出现了,根本不是“马赫16”,而是“马赫9”。

那么我们来说说什么是“斜爆震发动机(oblique detonation engine,ODE)”。这是一种先进的概念性航空航天推进技术,属于超燃冲压发动机(Scramjet)的一种演化形式。它利用爆震燃烧(detonation combustion)的原理,通过超音速气流与燃料混合后产生的斜向爆震波(oblique detonation wave)来实现高效能量释放和推力生成。这种发动机被认为是未来极超音速飞行器(如高超音速飞机或航天器)的潜在动力系统。

和前阵子很火的旋转爆震发动机(RDE)不同,斜爆震发动机的理论结构更加简单。理论上只需要一个迎风的“楔子”就可以完成燃料的点燃工作。其原理也相当容易理解,这件事和超音速激波有关。

众所周知,当一个物体在空气中超音速飞行的时候,对空气有极度的压缩作用就会产生激波。

其中有一组激波发生偏转但不会改变来流方向,就被叫做“斜激波”(oblique Shock)

这层激波由于空气已经被极度压缩,因此气体在热力学上的特性就被显示出来了,简单的说气体被压缩——温度上升。

到这里你看到的是飞机在空气中飞行的基本特征,但如果我们做了一个机构把吹向楔子的超音速气流换成注入了燃料的混合空气呢?在初中实验室里面我们都看过这样的一个空气压缩装置:

当活塞压缩亚克力管中的空气的时候,达到一定界限升温的空气直接引燃内部的棉花,我们就看到实验装置中闪了下光。随后老师就给你们讲了柴油机的四个冲程,这里就是压缩冲程。

但如果源源不断的燃料混合空气被高度压缩经过激波区域呢?理论上在激波的位置就会有源源不断的燃烧。那么如果更加剧烈呢?其实就是混合气体爆震了。只不过,这个“爆震”是持续性的,并不是脉冲的。

因此ODE这个缩写你就应该了解到 O是指oblique(斜激波)D是指detonation(爆震燃烧),至于E那是Engine(引擎)的意思。

目前的ODE实验装置包括了风洞和真正的ODE引擎,那么哪一段是ODE引擎呢?其实就是上图箭头所指着的方框的位置。

那么为什么ODE这么难搞?原因就是在激波形成和爆震燃烧的时候我们面对的是超高音速的气流和超高速度扩散的爆震波。这两个东西都不是很容易稳定住的。因此ODE往往就是超级无敌的难搞了。因此在实验室里搞一个ODE引擎,往往需要高雷诺数风洞来稳定气流同时利用高超音速风洞提供足够的气流速度。

我们这次的创新点在哪里呢?

是在“楔子”前面合适的位置增加了一个小型的凸起,利用这个5毫米大小的小凸起进一步的对气流进行整流,让整个发动机所经历的高超音速气流得以进一步稳定。从而获得更长的自持燃烧时间。这次的成果实际上更突出在这个小凸起的设计上。

所以这次实验的成果其实还是学术价值高于实用价值的。

为什么呢?因为“太监文”又阉割掉了一个关键信息,这次实验的论文在2023年8月在《南京航空航天大学学报》中汇报了实验成果《斜爆震发动机研究进展与技术挑战》,其中提到了一个关键性的信息——

实际上这台小实验机模型每秒钟只能吸入4公斤的空气。计算一下就可以知道的是这套ODE的推力其实只有300N到4500N的推力范围。要知道,这是高超音速飞行器上要用到的发动机,在飞行过程中需要克服极大的空气阻力,简单的算了一下,如果驱动一台1吨重的高超音速飞行器以马赫6的速度在48000米高度上飞行,那么所需要的推力大约是20-25 kN的推力。目前鼓舞人心的发动机其实还差一个量级的推力呢。

所以说,问题得看全面,分析全面,否则就跟那个傻子AI一样,不知道媳妇偷人才是最重要的事情。

是不是特失望?但至少你知道“斜爆震发动机”到底是怎么回事了吧?

你也不怕被人打[呲牙笑]那么多人指着爆震发动机吃饭呢,被你戳破了[笑着哭]