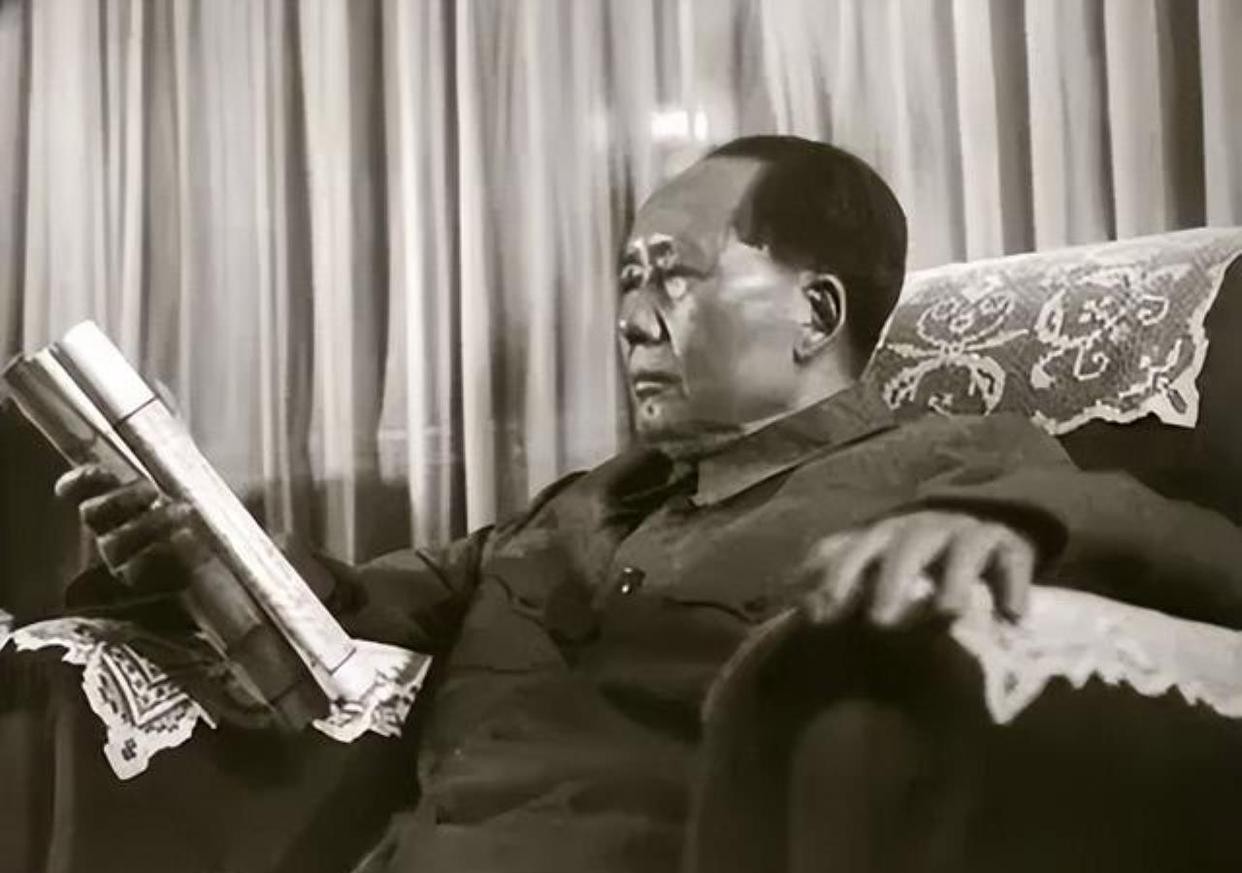

你是否想过,一个改变国家命运的人,他的日常是什么样的?或许,你会想象到激烈的会议,重大的决策,但鲜有人会想到,他会在半张床上堆满书籍,日夜沉浸在书海之中。毛主席,这位伟大的革命家,他的生命中,除了革命,还有另一场持续一生的“革命”——读书。

一盏孤灯,半床书卷

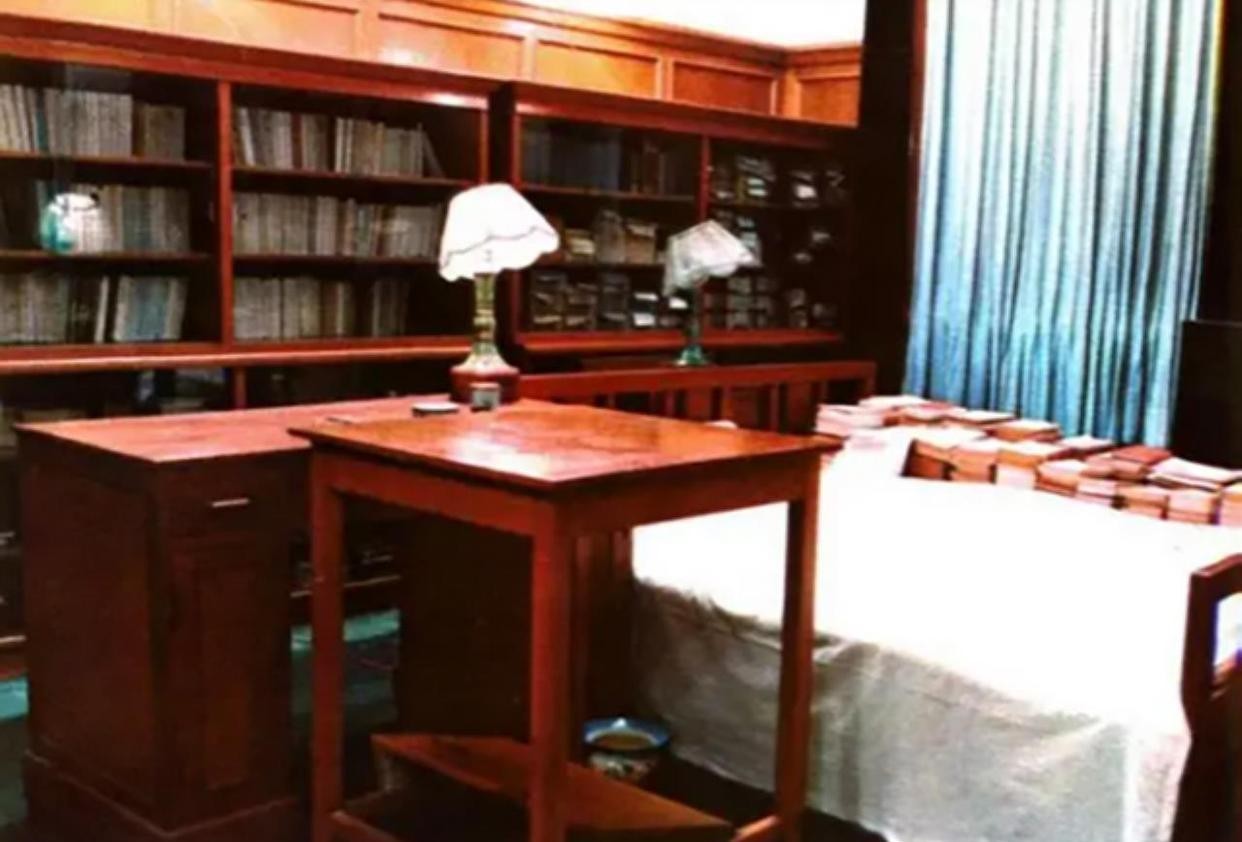

1949年到1966年间,中南海丰泽园菊香书屋,是毛主席的住所。这里不是金碧辉煌的宫殿,而是一个充满书香气息的书房,也是他读书、思考、工作的地方。传说,他卧室的一半空间,都用来堆放书籍。这可不是简单的堆放,而是他精神世界的半壁江山,是他思想的源泉,更是他革命力量的支撑。 想象一下,深夜的菊香书屋,一盏孤灯下,一位伟人伏案阅读,书页翻动的声音,轻柔而坚定,那是历史的回响,也是未来的希望。 这画面,是不是让你感到一股莫名的敬意与感动?

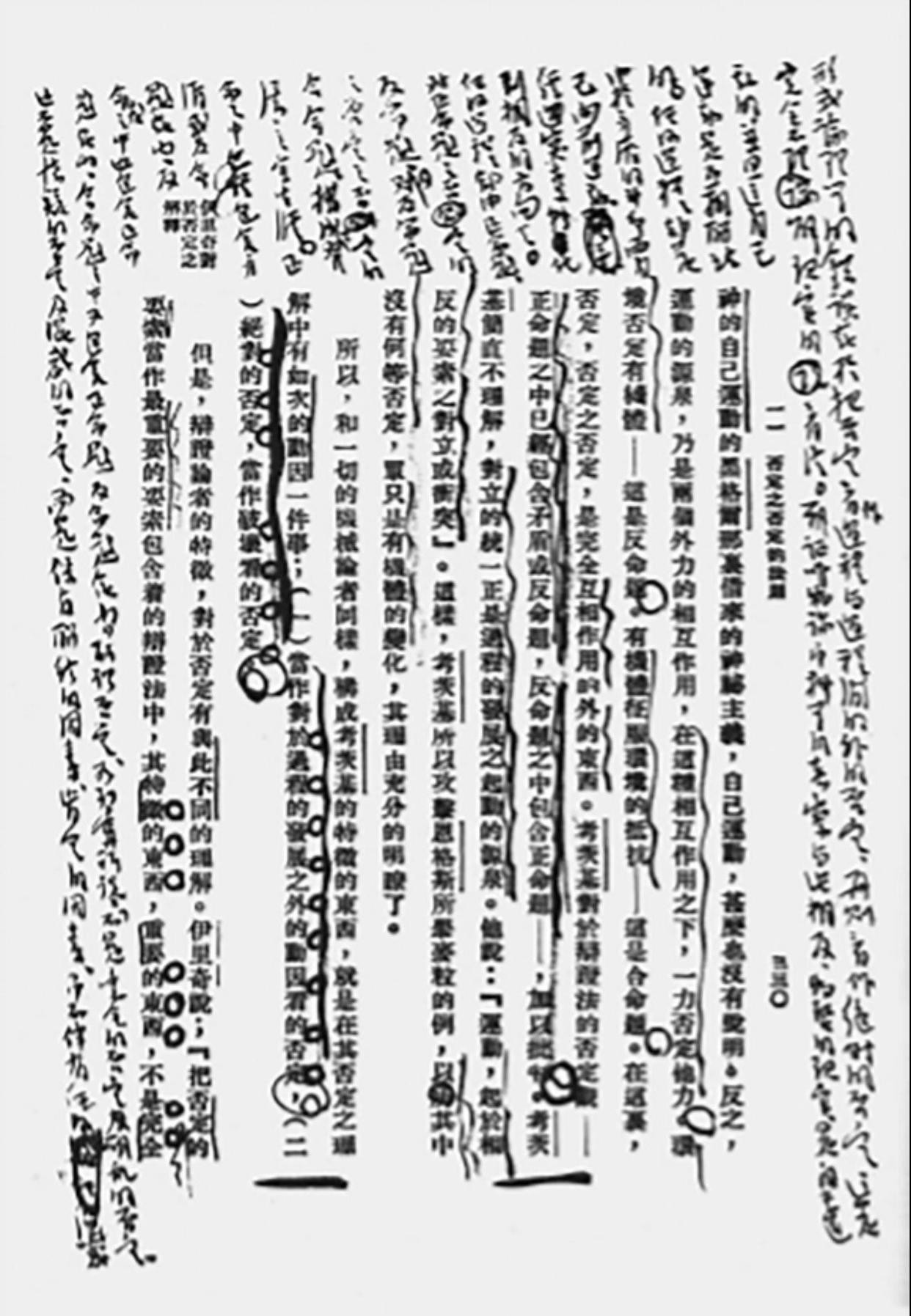

批注、圈点,与书本的对话

毛主席的读书,不是简单的浏览,而是一种深入的思考和互动。他“不动笔墨不读书”,在书页上密密麻麻的批注、圈点、勾画,早已成为他读书习惯的象征。 这些批注,不仅仅是简单的摘抄,更是他与作者的对话,是他思想的火花四溅。他从书中汲取营养,又将自己的理解融入其中,让书本活了起来。 难道你没想过,那些书页上凝结的汗水与思考,是多么的珍贵?

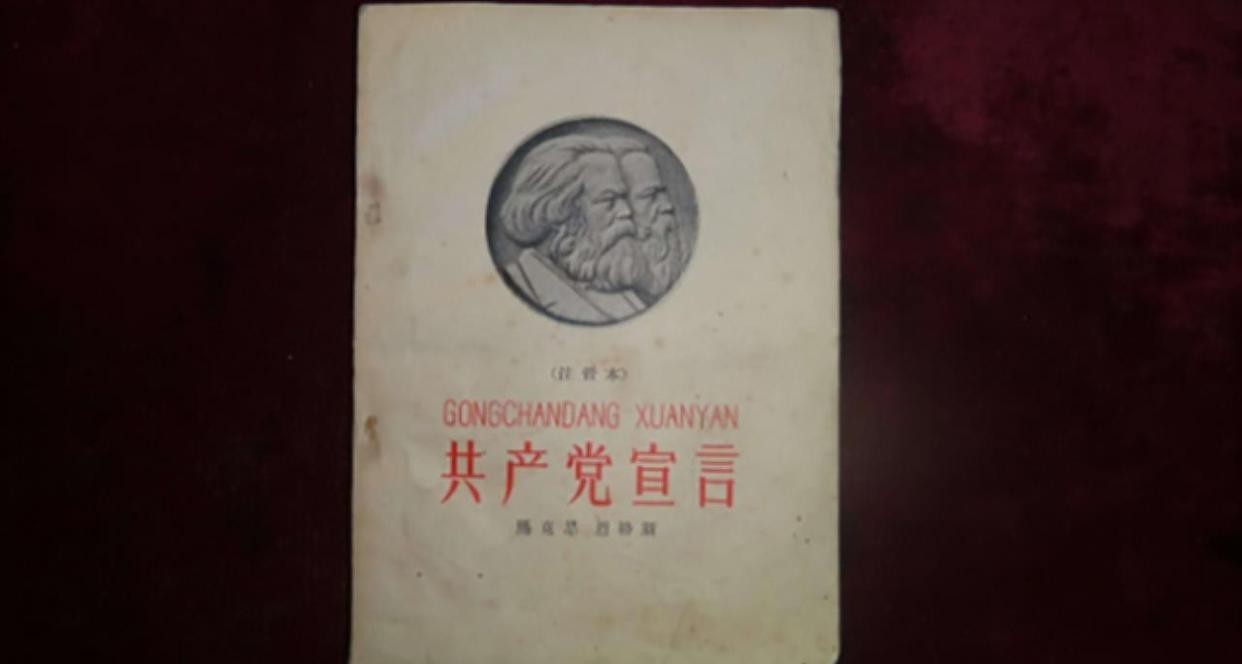

从《资治通鉴》到《三木武夫》

毛主席的阅读涉猎极广,从马克思主义经典著作到中国古典文学,从世界名著到军事战略,从历史文献到民间故事,没有他未曾涉足的领域。他反复研读《资治通鉴》,从中汲取治国理政的智慧;他熟读《史记》,从中了解历史的兴衰成败;他甚至通读曹操、刘邦、项羽等历史人物的传记,从中感悟领袖人物的成功与失败。 他的最后一本读物是《三木武夫》,一位日本政治家的传记,这或许暗示了他对于世界政治的持续关注。 从浩瀚的书海中,我们可以窥见他胸襟的宽广与对知识的永不停歇的渴望。 你能想象他沉浸在这些文字中的样子吗?

不仅仅是书本,更是实践的熔炉

毛主席的学习,不仅仅局限于书本。他深知“读万卷书,行万里路”的道理,他深入农村调查研究,撰写了《湖南农民运动考察报告》等经典文献;他亲临战争一线,从实践中总结经验,形成了独到的军事战略思想。对他而言,社会实践、自然界、甚至普通百姓的生活,都是他的“无字书”,让他不断学习成长。 仅仅读书是不够的,将书本知识运用到实践中,才能真正发挥其价值,这才是毛主席学习的精髓所在。 你是否也想过,如何将书本的知识,转化为行动的力量?

传承与思考:半张床,一生的启示

毛主席逝世后,他的菊香书屋,成了历史的见证。那半张床上的书,不仅仅是书籍,更是他一生信仰的象征。他用自己的行动,告诉我们:终身学习的重要性,理论与实践相结合的重要性,批判性思维与独立思考能力的培养,以及“读万卷书,行万里路”的宝贵精神。 他的读书故事,值得我们每一个人学习和思考。 你认为,在现代社会,我们该如何传承和发扬这种精神呢?